| | | ▲ 서마지기에서 무학산 정상으로 이르는 길에도 연분홍 꽃물이 들었다. | | | ⓒ 김연옥 | | 나는 지난 1일에 이어 14일 오전 9시 20분께 다시 무학산(761.4m, 경남 마산시) 산행을 나섰다. 이번에는 마산여자중학교(마산시 회원2동)에서 산행을 시작하기로 했다. 떨어지지 않은 하얀 벚꽃들이 멀리 드문드문 보였다. 어정쩡하게 피어 있어도 벚꽃이 있는 자리는 마치 하얀색으로 덧칠을 해 놓은 듯 환한 느낌이 든다.

내 삶에서 가장 마음 편한 곳이 고향 마산이다. 남들에게 뭐든 일일이 묻지 않아도 될 정도로 낯익은 도시이기도 하지만 군데군데 애틋한 추억이 서려 있는 정겨운 곳이다.

| | | ▲ 서마지기에서 무학산 정상으로 오르는 사람들의 얼굴에도 연분홍 꽃물이 들었다. | | | ⓒ 김연옥 | | 모교인 마산여중에서 무학산으로 오르는 길에는 진달래가 많다. 그런데 그날 기대와 달리 진달래꽃들이 속절없이 거의 다 떨어져 버렸다. 조금만 더 기다려 주지 않고 그렇게 잠시 피고 지다니 아쉽기만 하다. 문득 우리의 젊음과 매한가지라는 생각이 들었다.

서울에서 대학을 다녔던 시절, 명동에 있던 가톨릭 기숙사에서 2년 동안 살았다. 이따금 기숙사 방의 흐릿한 창문으로 올려다보던 서울의 잿빛 하늘이 유난히도 내 마음을 스산하게 했던 기억도 난다. 그래도 좋은 연극을 접하면서 내 삶을 처음으로 진지하게 바라보게 되었고 수준 높은 오페라나 이름난 음악 공연을 찾는 것으로 대학생으로서의 사치를 한껏 즐겼다. 갑작스러운 아버지의 죽음으로 내 마음 밑바닥에는 늘 슬픔이 차 있었지만, 어쩌면 자유를 만끽하고 낭만을 즐겼던 그때야말로 내 삶에서 화려한 봄날이었던 것 같다.

| | | ▲ 서마지기에서 휴식을 취하는 사람들. | | | ⓒ 김연옥 | | 널찍하고 평평한 서마지기에 도착한 시간이 11시께. 산자락을 온통 연분홍색으로 물들이고 있는 진달래꽃의 그림 같은 풍경에 내 가슴이 콩닥 뛰고 콧노래도 절로 나왔다. 봄 햇살이 화사하게 내려앉은 연분홍 진달래밭은 한가롭기 그지없었다.

| | | ▲ 연분홍 진달래밭에서 사진을 찍는 사람들의 얼굴도 행복하다. | | | ⓒ 김연옥 | |  | | | ▲ 무학산 서마지기에서. | | | ⓒ 김연옥 | | 무학산 여기저기에는 쉴 수 있는 긴 의자뿐만 아니라 잠시 누워서 낮잠을 자도 될 만큼 편안한 의자들을 마련해 놓았다. 얼마간이라도 몸과 마음을 자연에 내맡긴 채 푹 쉬다 보면 일상의 스트레스를 조금 풀 수 있을 것이다.

서마지기에는 등산객들이 끼리끼리 앉아 연분홍 진달래밭을 바라보며 휴식을 취하거나 맛있는 도시락을 먹고 있었다. 마산 사람들이 가장 즐겨 찾는 산이라서 그런지 어린아이들을 데리고 가족끼리 산행을 나온 사람들도 그날 많았다.

| | | ▲ 무학산 정상. | | | ⓒ 김연옥 | | 서마지기에서 기다란 나무 계단을 한참 올라가면 무학산 정상에 이르게 된다. 나는 정상에 오르자마자 곧장 대곡산 가는 방향으로 내려가 보았다. 그곳에는 내가 좋아하는 진달래 꽃길이 있기 때문이다. 파란 바다와 어우러진 예쁜 길인데 그날은 바다가 맑지 않고 흐릿해서 아쉬웠다.

울음 끝에서 슬픔은 무너지고 길이 보인다

울음은 사람이 만드는 아주 작은 창문인 것

창문 밖에서

한 여자가 삶의 극락을 꿈꾸며

잊을 수 없는 저녁 바다를 닦는다 - 신현림의 '자화상'

| | | ▲ 연분홍 진달래 꽃길에서. | | | ⓒ 김연옥 | | 나는 잘 우는 편이다. 그래서 신현림의 시 '자화상'을 좋아하는 것 같다. 문득 돌아가신 부모님 생각이 나서 울기도 하고 때때로 내 삶이 서러워서도 운다. TV의 슬픈 장면을 보다 눈물짓기도 하고 아름다운 자연에 흠뻑 취해 기쁨의 눈물을 흘리기도 한다.

그리고 주인들로부터 사랑 받다 어느날 버려진 개들을 보면 너무 안쓰러워 눈물 흘린다. 개들에 대한 내 사랑은 조금 유별나다. 나는 굳이 아랫동네에 있는 슈퍼마켓에 들러 휴지나 생수 등을 사기도 하는데, 그 이유는 순전히 가게 주인이 키우고 있는 예쁜 개 때문이다.

| | | ▲ 자색 완두꽃도 내 마음을 붙잡았다. | | | ⓒ 김연옥 | | 나는 오후 1시 20분께 마산여중 쪽으로 하산을 하기 시작했다. 마산여중 뒷마을에 피어 있는 자색 완두꽃이 내 발길을 붙잡았다. 보리콩이라 부르기도 하는 완두의 씨알은 밥 지을 때 넣거나 떡의 고물로도 쓰인다.

자장면에도 연초록색 완두콩이 들어가야 더 먹음직스럽다. 봄바랑이 살랑거릴 때마다 이리저리 흔들리는 자색 완두꽃은 마치 한 마리 나비 같다.

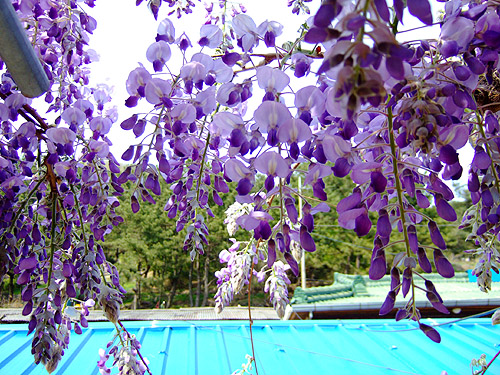

| | | ▲ 아름다운 유혹, 연한 자줏빛 등꽃. 멀리서 보면 꽃등을 켜 놓은 듯하다. | | | ⓒ 김연옥 | | 자색 완두꽃 따라 걸어가니 멀리 연한 자줏빛 등꽃이 꽃등을 켜 놓은 듯했다. 가까이 다가가니 향기가 짙다. 멋쟁이 여자가 뿌리고 다니는 진한 향수 냄새 같았다.

주인 할머니가 밭에 거름을 주고 한참 땅을 갈고 있었다. 나중에 옥수수를 심을 거라고 했다. 저녁 무렵이면 등꽃이 더 예쁘다고 은근히 자랑을 한다.

등나무는 따가운 햇볕을 가리며 그늘지붕을 만들어 주는 역할을 한다. 아마 그 집 할머니는 밭에서 일하다 힘들 때면 등나무 그늘에 앉아서 휴우 하고 길게 한숨을 내쉬며 무거운 몸과 마음을 내려놓았을 것이다.

| | | ▲ 줄기 끝에 꽃이 주렁주렁 달려 있는 모습이 마치 화려한 귀걸이로 치장한 궁의 여인을 보는 듯하다. | | | ⓒ 김연옥 | | 할머니 집에는 담홍색 금낭화 꽃도 피어 있었다. 줄기 끝에 주렁주렁 달려 있는 모습이 화려한 귀걸이로 치장한 궁(宮)의 여인을 보는 듯하다. 앙증맞으면서도 기품이 넘치는 화려한 꽃이다.

나는 노랗게 꽃을 피운 겨울초의 예쁜 풍경을 뒤로 하고 차를 주차해 둔 마산여중으로 향했다. 아름다운 학이 날아갈 듯한 형상을 하고 있는 무학산이 있어 마산이 더욱 좋다. 벌써 살아온 날보다 살아갈 날이 더 짧은 나이가 되어 버렸다. 삶의 마지막이 언제인지는 모르겠지만 내 고향 마산에서 늙어 가고 싶다.

덧붙이는 글 | <찾아가는 길>

남해고속도로 서마산 I.C→ 산복도로→마산여중→서마지기→ 무학산

<나만의 여행지> 응모 글

|