| 노인을 위한 나라는 없다? 세계 각국의 노년층은 어떤 삶을 살고 있을까요? 노년의 삶이 축복인지 재앙인지, 각국의 젊은이들은 노인들을 어떻게 대하고 있는지, 노인의 경험을 사회가 잘 활용하고 있는지 <오마이뉴스>가 세계 여러 나라에서 소식을 보내오는 시민기자들과 함께 전 세계 노년의 삶을 들여다봤습니다.[편집자말] |

▲ 영화 속 주인공 미겔과 코코할머니. ⓒ 월트디즈니컴퍼니

영화 <코코>에 나오는 할머니를 생각했다. 정확히 말하자면 두 명의 할머니, 도냐 코코와 도냐 엘레나. 사실 이 영화가 '멕시코의 노인'이라는 주제와 상관이 없음에도 자연스레 영화 속 두 할머니, 도냐 엘레나와 도냐 코코가 생각났다.

우리나라에서도 제법 많은 관객을 모았던 영화지만 그 제목이 주인공이 아닌 그의 증조할머니 이름이란 사실을 인지한 사람은 많지 않을 것이다(영화 속 주인공 이름은 미겔이다). 코코 할머니는 휠체어에 앉아 대부분의 시간을 보내며 늘 가족들의 극진한 보살핌을 받는 모습으로 영화 전반에 등장한다.

그리고 또 한 명의 할머니. 작은 할머니 혹은 젊은 할머니로 불리는 도냐 엘레나. 가족의 구심 역할을 하며 가족 구성원 모두를 거두어 먹이는 것에 최고 가치를 두고 살아가는 모습으로 등장한다. 큰할머니 도냐 코코와 달리 성격이 다소 과격하여 누구에게라도 자신이 신고 있던 슬리퍼를 벗어 '스매싱'을 날리는 인물이다. 자신의 어머니 코코 할머니를 돌보고 삼시 가족들의 밥을 걱정하고 일가친척의 삶을 기꺼이 껴안고 단속해가며 살아가는 실질적 가장이다.

영화 <코코>가 개봉했을 때 멕시코 사람들 대부분은 그들의 삶 가운데 존재하는, 혹은 존재했던, 도냐 엘레나와 도냐 코코를 회상했을 것이다. 삶의 희로애락을 공유하는 가족 범위가 사촌은 기본이요 육촌에 팔촌을 훌쩍 넘어서니 굳이 그들의 직계존속이 아니더라도 그들만의 도냐 코코와 도냐 엘레나가 있었을 것이다. 온가족의 극진한 보살핌을 받는 도냐 코코와 대가족의 실질적 가장 도냐 엘레나는 사실 멕시코에서 매우 평범하면서도 자연스러운 캐릭터다.

▲ 슬리퍼 스매싱으로 유명한 미겔의 할머니, 도냐 엘레나. ⓒ 월트디즈니컴퍼니

어마무시한, 멕시코 가족의 범위

멕시코에서는 가족의 범위가 상당히 넓다. '사돈의 팔촌'쯤 되는 관계도 멕시코에서는 기꺼이 가족의 범주에 든다.

처음 멕시코에 살게 되었을 때 직장 동료나 이웃이 자신의 조카 혹은 사촌 생일이라고 초대하는 것을 도무지 이해하기 어려웠다. 본인 생일이라도 갈까 말까 한데, 아니 사촌 생일이라니, 심지어 조카 생일이라니. 그래도 직계와 방계라면 양호한 편. 혹 사돈의 팔촌 범주에 들지 못하는가 싶으면 가톨릭 문화권 안에 존재하는 대부(Compadre) 혹은 대모(Comadre)로 엮였다. 이건 분명히 가족관계의 빅뱅이다. 아무래도, 멕시코에서 가족이란 가히 사해동포주의와 다름이 아닌가 싶은 생각이 불쑥불쑥 들곤 한다.

우리 학교의 경우 매년 졸업식마다 졸업생 한 명당 초청할 수 있는 가족 수를 20명으로 제한한다. 제한이 없다면 30-40명을 훌쩍 넘기는 경우가 허다하다. 아무리 멀리 살아도, 사나흘 간 로드트립을 마다 않고 친척의 졸업식이나 생일잔치에 참여하는 것이 당연하고 혹 영광스럽기까지 한 일이다. 시간과 비용에 대한 부담을 가질 법도 한데, 그건 나만의 생각일 뿐. 이들 대부분은 덕분에 혹은 핑계 김에 그간 멀리 떨어져 지내던 가족들 얼굴 한 번 보는 것에 더 큰 의미를 둔다. 대한민국에서 나고 자란 내가 도무지 따라갈 수 없는 사고의 간극이다.

이런 나라에서 노인의 삶은 어떨까? 고독과 독거가 기본 값으로 깔리는 여느 나라의 노인들과는 조금 다르지 않을까?

0.1%만 '버려진다'?

2023년 현재 멕시코 인구 1억 3천만 명 중 1800만 명이 60세 이상이다. 전체 인구의 14%다. 이들이 어떤 모습으로 어떻게 살아가는가? 라고 묻는다면, 영화 <코코> 속 두 할머니들의 삶과 크게 다르지 않은 답이 나온다.

멕시코에서는 대부분의 노인들이 여전히 자신들의 가족과 함께 산다. 통계에 따르면 열에 아홉 명이 삶의 마지막 순간까지 가족들과 함께 살며 그들의 보살핌을 받는 것으로 조사된다. 83%는 직계가족(배우자와 자녀)으로부터 보살핌을 받고, 11%는 가족이 고용한 제3자로부터 보살핌을 받는다. 두 경우 모두 노인 자신의 집 혹은 자녀의 집에서 보살핌을 받게 된다.

▲ 한 할머니가 노령연금을 수령할 수 있는 카드를 만들어 보여주고 있다. ⓒ 멕시코 복지부

자신의 집이나 자녀의 집에서 보살핌을 받지 못할 경우 가족과 떨어져 요양원이나 양로원 같은 시설에 가게 되는데 노인 시설의 수준 여하를 막론하고 그곳에 들어가는 상황 자체가 이곳 멕시코에서는 '끔찍한 일' 정도로 받아들여진다. 자식이 있음에도 부모를 노인 시설에 모신다면 그것은 패악이다. 물론 멕시코에도 고급 시설을 갖춘 노인 돌봄 기관이 존재하지만, 자식들이 비싼 경비를 부담해도 부모를 그 곳에 맡기는 것은 여전히 어려운 일이다. 그리고 이들에 대한 사회적 시선은 연민을 넘어서지 못한다.

결국 노인 돌봄 시설은 자식이 없거나 자식을 대신해 줄 수 있는 일가친척의 도움마저 여의치 않은 이들의 공간이다. 멕시코 사회에서 모든 가치에 우선하는 '가족'이 없다는 의미이며, 동시에 '버려진 이들'과 다름 아니다. 그 자체로 사회적 낙인이다.

2015년 기준 약 2만 명 정도의 멕시코 노인들이 양로원에서 살아간다. 전체 노인 수를 기준으로 한다면 0.1% 정도로 미미하지만 이들의 존재가 사회 곳곳에서 불편하고 우울하게 드러난다.

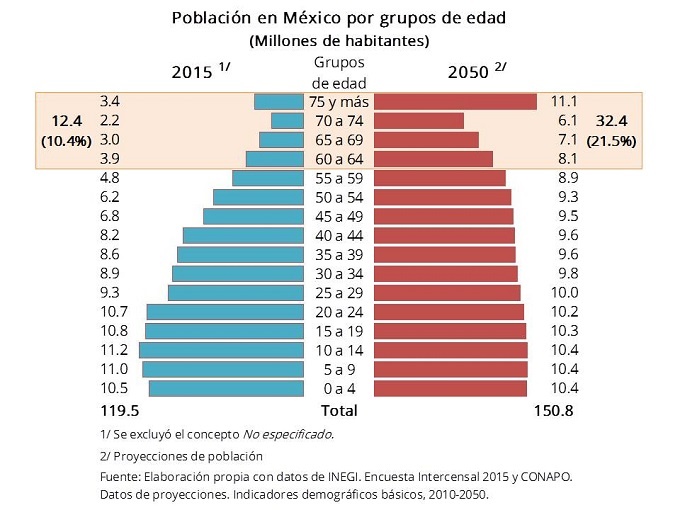

▲ 멕시코도 인구구조의 노령화를 피할 수 없어 보인다. 2023년 현재 전체인구의 약 14%에 달하는 60세 이상 인구는 2050년 21%를 상회할 것으로 전망되고 있다(일부 보고서는 이보다 더 높은 전망치를 내놓는다). 평균 자녀 수에도 큰 변동이 있는데 1970년대 평균 자녀수가 8명에 달했고 1980년대 말까지 6명이 유지되었으나 1990년대 후반 3명으로 급격히 감소한 이후 2020년에는 2명으로 하향 조정되어 유지되고 있다. 멕시코 전체 인구는 2003년 1억 명을 넘어섰고 이후 20년 간 2600만 명이 증가하여 2023년 현재 1억2800만 명으로 기록된다. ⓒ Gobierno de Mexico

가족에게 문제 생기면 온 가족이 불구덩이로

대부분 멕시코의 할머니 할아버지들이 그들의 삶 마지막까지 집에 머물 수 있다는 것은 이들에게 보살핌 서비스를 제공하는 층이 견고하게 형성되어 있음을 의미한다. 시설을 통한 요양 보호 서비스가 여전히 사회적 혹은 문화적으로 받아들여지지 않는 이 나라에서 그 몫을 담당하는 층은 당연히 가족이다.

요양원 혹은 요양병원에서 생의 마지막을 보내는 것이 흔해진 우리나라의 상황에서 본다면, 서로 간의 간극이 요원하여 이해가 쉽지 않다. '모든 할머니 할아버지들을 가족이 돌본다고?' 라는 물음 뒤에 왠지 '그럼 소는 누가 키우고?'라는 말이 자동 연계되어 튀어나올 것 같은 느낌이 들기도 한다. 어쩌면 '안 바빠?', '일 안 해?', '돈 안 벌어?' 등과 같은 의미일 것이다.

바쁘지 않은 것도 아니고, 일을 안 하는 것도 아니고, 돈을 안 버는 것도 아니지만, 그래도 이곳 멕시코에서는 한 노인의 생이 다 할 때까지 오롯이 가족들이 돌봄을 감당하는 것이 당연하게 받아들여진다. 단순히 '30-40년 전엔 우리나라도 그랬지'라며 넘어가기엔 이곳 멕시코의 독특한 가치와 현상들이 툭툭 튀어나와 다름을 설명하는 단서들을 제공한다.

▲ 멕시코 복지부에서 발행한 노인증이 있으면 여러가지 혜택이 적용되는데, 생필품 소비에서 최대 20%에서 5%의 할인 혜택을 받을 수 있고 본인 명의로 등록된 수도세, 재산세, 자동차세는 50%가 할인된다. 또한 대중교통(택시 제외)도 50%의 할인혜택을 받는다. 이 외에도 병원, 법률서비스, 의류와 주택 구매에서 할인 혜택을 받는다. ⓒ 멕시코 복지부 트위터

가장 먼저, 가족. 멕시코인과 결혼한 어느 외국인이 그랬다. 멕시코에서는 가족 구성원 중 누군가에게 문제가 생기면 온가족이 그 문제를 끌어안고 같이 불구덩이로 뛰어 든다고. 다 같이 망할 것이 뻔한데도 가족 모두가, 가진 모든 것을 털어, 모두가 망할 때까지 쏟아 붓는다고. 이때 가족은 직계의 범위를 넘어 방계에 이르기도 한다. 가족 중 누군가 위험에 빠지면 신고를 하고 구명장비를 찾는 대신 온 식구가 같이 위험 속에 뛰어든다는 것이다.

실제로, 멕시코의 경우 가족 내 위기 상황이 닥치면 가족들끼리 문제를 해결해야 한다는 생각이 지배적이다. 국가 혹은 제도에 기대어 살아 본 경험이 없으니 모든 문제는 사적 영역에서 해결되는 것이 당연하고 가족의 범위가 넓을수록 위기 상황을 빠져나오는데 유리하다는 믿음이 멕시코 사람들의 사고 전반에 깊이 뿌리내리고 있다. 가족에게 문제가 발생했을 때 이를 해결할 수 있는 제도적 장치가 갖춰져 있을 리 만무하고 당국에 신고해도 오지 않을 것이란 사실을 그간 삶의 경험으로 잘 알고 있다.

▲ 멕시코 역시 노인 빈곤 문제에 직면하고 있다. 멕시코 국립자치대학교 연구 결과에 따르면 2018년 멕시코 전체 인구 중 60세 이상 연령대가 8.9%인 반면, 2050년에는 30%를 상회할 것이라고 전망한다. 노인인구 증가와 함께 심각한 문제는 이들 중 절반 이상이 빈곤 상황에 처해있다는 점이다. 더불어 대부분 가족과 같이 생활하는 가운데 전체 노인 인구의 20-30%가 복잡한 형태의 폭력에 노출되어 있다고 보고하며 멕시코 가족이란 울타리 안에 갇힌 노인 문제의 심각성을 언급하고 있다. ⓒ 멕시코 국립자치대학교 정기 보고서

시스템 부재가 낳은 독특한 문화

노인 돌봄 역시 마찬가지다. 멕시코 공공 의료 시스템이 응급 혹은 중증 환자들조차 포괄하지 못하는 상황에서 노인들의 장기 요양에 대한 기대는 애당초 없다. 오롯이 가족이 감당해야 하는 문제라는 사실을 명확하게 인지하고 있다. 기대가 없으니, 불만도 없다.

다행히 멕시코의 가족은 여전히 두텁고 견고하다. 1970년대 평균 자녀수는 8.7명이었다. 그 시절 태어난 이들이 2023년 현재 늙은 부모를 돌본다. 모든 자녀가 부모 곁에서 돌보지 못하더라도 자녀수가 많다는 점은 분명 유리하다. 부모와 가까이 사는 자녀들이 부모를 돌보고 외부에 나간 자식들은 경제적 지원을 하는 것이 일반적이다.

▲ 60세 이상 멕시코 노인들의 건강에서 가장 큰 문제는 보행 장애이다. 여성의 경우 73.5%, 남성의 경우 69.8%가 보행과 활동에 크고 작은 장애를 가지고 있는 것으로 나타난다. 과도한 노동뿐 아니라 비만과 운동부족, 평소 건강관리 소홀이 주 원인이다. 2022년 기준 멕시코인들의 평균수명은 75.5세다. ⓒ Gobierno de Mexico

혹 자녀들이 직접 부모 돌봄을 담당하지 못할 경우 친인척 또는 이웃에게 부탁한다. 행인지 불행인지, 멕시코의 경우 돌봄 서비스에 대한 인건비가 낮은 편이다. 특히 비공식 부문이라면 더 그렇다. 하루 10달러 정도면 비교적 쉽게 도움을 받을 수 있다. 2022년까지도 멕시코 1일(1시간이 아님) 최저임금이 10달러를 넘지 못하고 전체 고용인구 중 40%가 최저임금에도 미치지 못하는 수준의 급여를 받는 것을 감안한다면 썩 나쁘지 않은 수준의 임금인 셈이다. 형제들이 여러 명인 경우 당장 일이 필요한 한 명의 형제에게 '일감'을 몰아주기도 한다.

멕시코 노인들이 그들 삶의 노년기에 자녀, 친척, 이웃들로부터 돌봄을 받는다는 사실은, 가히 유토피아적이다. 그런데 어느 희극인이 그랬다. 멀리서 보면 희극, 가까이서 보면 비극이라고. 사실, 멕시코의 경우 노인 돌봄이 온전히 가족이라는 사적 영역 안에 갇히면서 공적 부조 혹은 공적 감시로부터 소외되는 결과를 야기한다.

특히 멕시코 노인 대부분이 노년기 적절한 혹은 시급한 의료 서비스를 받지 못한 채 삶을 마감한다. 이들의 죽음이 '노환'이라는 두루뭉술함으로 포장되지만 간혹 아주 간단한 처치 만으로도 좀 더 존엄하게 삶의 마지막을 보내거나 혹은 당장의 죽음을 면할 수 있는 여지들이 함께 묻혀버리는 안타까운 부분들이 존재한다.

의료의 경우, 공공 의료 서비스를 받을 수 없는 것이 자명하다면 응당 사설 부문이 개입되어야 하지만 사설 의료 비용을 감당할 수 있는 멕시코 노인의 비율은 극히 미미하다. 2018년 기준 60세 이상 노인 인구의 빈곤율은 47%다. 멕시코 전체 인구의 41%가 빈곤하게 살아가는 상황이고 보니 의료 부문에서 가족들의 도움을 기대하는 것도 쉽지 않다. 비단 노인뿐 아니라 멕시코 전반적인 문제이기도 하다. 결국 노인 돌봄 전반이 가족이라는 틀 안에 갇혀버리면서 빈곤, 폭력, 방치, 학대 등의 문제가 사회적 감시에 노출되지 못한 채 은밀하게 숨어버리는 결과로 야기되기도 한다.

▲ 멕시코에서 노인들이 그들의 연령에 근거하여 연금을 받기 시작한 것은 비교적 최근의 일이다. 2018년 대통령 선거에 출마한 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르(AMLO)가 공약으로 내세웠고 당선 후 시행하였다. 2019년 시작된 멕시코 노령연금은 65세 이상 노인들에게 매달 일정액을 지급한다. 2023년 현재 매달 2400페소(한화 약 17만8천원)이 지급되고 있다. ⓒ 멕시코 대통령처 페이스북

여전히, '1일 10달러'에 거는 기대

가끔 동료들에게 그들의 노년에 대해 묻는다. 1970년대, 보통 예닐곱 명 혹은 열 명이 넘는 형제들과 함께 성장한 멕시코 40-50대 중년들 열이면 열, 그들의 부모가 그랬던 것처럼 그들 역시 자녀들의 돌봄을 받으며 생을 마감할 것이란 생각이 확고하다. 그들 부모 세대와 달리 많아야 두서너 명 자녀를 뒀지만 여전히 그 자녀들이 자신의 노후를 보살펴 줄 것이라고 믿는다.

노인 요양 시설에 대한 반감이 크고 가족이란 기반이 워낙 견고하니 그럴 수 있다고, 충분히 그럴 수 있다고 믿는 눈치다. 차마 자기 생의 마지막을 노인보호시설에서 보내게 되는, 그런 끔찍한 일은 없을 것이라고, 자신의 자녀들이 그토록 '반인륜적'이진 않을 것이라고 생각한다. 언제든 하루 10달러 정도면 자신이 살던 집에서 돌봄 서비스를 받을 수 있을 것이라 확신한다. 열 명에 한참 부족하지만, 두 명 혹은 세 명 뿐인 그들의 자녀가 기꺼이 힘을 모아 해결해 주리라 믿는다. 세상의 모든 것이 변한다 해도 그들의 노후는 도냐 엘레나와 같기를, 그리고 도냐 코코와 같을 것이라고 바라 마지않는다.

그리하여 길 가다 혹여 양로원 앞을 지나게 될 때면 '저들의 죄를 용서하소서' 라는 기도가 더 간절해진다.