▲ 경상남도 합천군에는 '야로면'이라는 행정구역이 있다. 거기에 또 야로리라는 동네가 있다. 야로면 야로리, 이곳은 어찌하여 야로란 이름을 두 번이나 쓰게 되었을까. 여기 '야로(冶爐)'는 대장간을 말한다. ⓒ 국토지리정보원

경상남도 합천군에는 '야로면'이라는 행정구역이 있다. 거기에 또 야로리라는 동네가 있다. 야로면 야로리, 이곳은 어찌하여 야로란 이름을 두 번이나 쓰게 되었을까. 여기 '야로(冶爐)'는 대장간을 말한다. 이 고장에 붙은 야로라는 이름의 연원은 통일신라 경덕왕 때로 거슬러 올라간다. 그 이전에는 '적화(赤火)'라는 이름으로 불렸다고 한다.

김부식의 <삼국사기> 중 지리(地理)를 설명하는 대목에 '야로현(冶爐縣)은 본시 적화현(赤火縣)인데, 경덕왕이 개명하여 지금도 그대로 일컫는다'는 내용이 나온다. <고려사> 역시 마찬가지이다.

<고려사> 지리편 '야로현(冶爐縣)' 조항을 보면, '본래 신라의 적화현(赤火縣)으로 경덕왕(景德王)이 지금 이름으로 고쳐 고령군(高靈郡)의 영현(領縣)으로 삼았고, 현종 9년에 내속(來屬)하였다'고 기록돼 있다. 적화현을 야로현이라고 고치고, 고령군에 속하게 했다가 고려 현종 9년(1018년)에 다시 소속을 합주(陜州, 합천의 옛 이름)로 되돌렸다는 얘기다.

야로현의 신라 때 지명인 적화(赤火)라는 말은 철 성분이 섞인 붉은 흙과 이를 녹이기 위한 불을 의미하니 이 역시 대장간과 관련이 깊다. 16세기에 편찬된 <신증동국여지승람>에서는 합천군의 대표적인 토산물이 '야로현에서 나는 철(鐵)'이라고 밝히고 있다. 이렇게 본다면, '적화'나 '야로'란 이름은 이 지역에서 쇠를 많이 생산했기 때문에 붙여진 것임을 알 수 있다.

지명(地名)에는 그 땅의 내력과 그 터에서 살던 사람들의 이야기가 담겨 있다. 지명은 그 땅의 이야기를 가장 깊으면서도 넓게, 그리고 가장 오래 간직해 왔다고 할 수 있다. 경덕왕이 적화현을 야로현으로 고친 것은 바로 이 점, 땅 이름에서 풍겨 나오는 옛 기억을 백성들이 잊도록 하기 위함이었다. 통일 이전에 백제나 가야 등지에서 붙인 지명을 새롭게 고침으로써 백제나 가야, 고구려의 색깔을 지우려는 목적이었던 거다.

대장간과 관련있는 통영 '야소(冶所)골'

▲ 영화 <늑대와 춤을 Dances With Wolves>(1991). ⓒ 자료사진

우리 옛 선조들은 땅의 이름에 그 지역의 생긴 모습이나 대표적인 토산물을 담아내려 했다. 그러니 우리의 옛 이름 짓기가 무척 생태적일 수밖에 없었다. 지명에 자연물을 일컫는 말이 많이 들어간 이유이다. 마치 아메리카 인디언들의 이름 짓기 방식과 닮았다.

인디언들은 새나 짐승을 비롯한 자연물을 사람 이름에까지 갖다 붙이고는 했다. 시인 류시화가 엮어낸 인디언 연설문집 <나는 왜 너가 아니고 나인가>란 책에는 여러 명의 인디언 추장들이 나온다. '열 마리 곰', '검은 매', '쳐다보는 말', '서 있는 곰', '앉은 소', '느린 거북', '붉은 구름', '구르는 천둥', '방랑하는 늑대', '붉은 새', '파란 독수리의 깃털', '미친 곰', '홀로 서 있는 늑대' 등 그 추장들의 이름이 하나 같이 재밌다.

30여 년 전, 친구들끼리 영화 <늑대와 춤을>을 보고 나서는 유머러스한 이름에 매료되어 다들 인디언식 별명 하나씩 짓기도 했었다. 그 영화에 등장하는 '늑대와 춤을'과 '주먹 쥐고 일어서'라는 이름을 아직도 기억하고 있다.

야로면 야로리 이외에도 우리나라에는 철(鐵)이나 야(冶), 풀무(불매, 불미)란 말이 들어간 지명이 많다. '야(冶)'에는 쇠를 불리는 과정이란 뜻도, 대장장이란 의미도 있다. 풀무는 화로에 바람을 불어넣은 도구이다. 이들 철, 야, 풀무 같은 말이 들어간 지명은 대부분 대장간과 관련이 깊다.

경남 통영시 산양읍 남평리에는 '야소(冶所)골'이라는 마을이 있다. 이곳에는 옛날부터 무기를 만들던 대장간이 있었다고 한다. 통영이 임진왜란의 중요 장소여서 그런지 야소골과 임진왜란에 얽힌 대장간 이야기는 연극으로도 만들어졌다. 극단 벅수골의 <쇠메소리>란 작품인데, 임진왜란 때 야소골을 배경으로 한다.

임진왜란이 터지고 대장장이들이 사는 야소골에 왜군이 들이닥친다. 왜군은 주민들의 생명을 담보로 대장장이들에게 무기를 만들라고 협박한다. 왜군의 말을 들을 것인가, 거부할 것인가. 이 과정에서 야소골 대장장이들이 겪는 갈등을 그렸다. <쇠메소리>는 2018년 제36회 경남연극제에 나가 단체 금상과 우수 연기상 등을 수상하며, 그 작품성과 연출력을 인정받기도 했다.

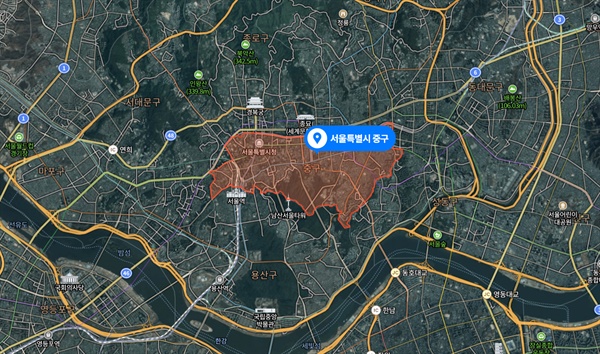

대장간이 몰려 있던 서울 중구의 '풀무재'

▲ 깊은 산간지역이 아닌 서울에도 대장간을 뜻하는 지명이 의외로 많다. 서울 중구의 '풀무재'에는 조선 후기까지도 대장간들이 몰려 있었고, 일제강점기에도 무척 많았다고 한다.

ⓒ 국토지리정보원

깊은 산간지역이 아닌 서울에도 대장간을 뜻하는 지명이 의외로 많다. 서울 중구의 '풀무재'. 서울 중구청에 따르면 풀무재는 한자로 '야현(冶峴)'이라 하고, 중구 묵정동에서 쌍림동을 거쳐 충무로 5가 충무초등학교 북쪽에 있었던 고개다. 대장고개라 부르기도 했다. 야현은 장충동 2가, 묵정동, 충무로 5가 일대의 옛 이름인 야현동의 유래가 되기도 했다.

풀무재 일대에는 조선 후기까지도 대장간들이 몰려 있었고, 일제강점기에도 무척 많았다고 한다. 서울지하철 2호선 공사를 시작하기 전까지만 해도 이곳에 대장간이 수십 곳은 자리하고 있었는데, 1990년대 이후 도시화에 밀려 사라졌다고 한다.

서울에는 산간지방에나 있을 법한 '풀뭇골'이라는 지명도 있다. 숭례문에서 소의문 사이 성곽 바깥쪽이 풀뭇골이다. 한자로 '야동(冶洞)'이라 했다. 역시 대장간 마을이란 의미다.

흔히들 반송방(盤松坊) 야동이라 하는데, 이곳이 바로 중국 기행문 <열하일기>로 잘 알려진 조선 최고의 문장가 연암 박지원(1737~1805)이 태어난 곳이다. 연암은 할아버지 박필균(1685~1760)의 집에서 나고 자랐는데, 할아버지 집이 반송방 야동에 있었다. 반송방은 온갖 가게들이 즐비하고 각지의 사람들이 몰려 늘 붐비는 곳이었다.

연암은 자신이 양반 가문이면서도 양반사회를 풍자하는 소설을 여럿 썼는데, 당시 사회 분위기 속에서는 엄청난 파격이었다. <양반전>이나 <호질(虎叱)>, <광문전(廣文傳)> 등과 같이 양반과 일반 백성, 특히 하층민의 생활 저변과 그 심리까지 자세히 그릴 수 있었던 데에는 연암이 반송방 야동에서 어린 시절을 보낸 게 큰 역할을 하지 않았나 싶다.

연암이 네 살 때 할아버지가 경기도관찰사로 부임했다. 할아버지가 근무하는 경기감영이 반송방에 있었다. 그 경기감영과 주변 모습을 그린 <경기감영도>가 12첩 병풍 작품으로 남아 있다. 이 그림으로 반송방 일대의 골목골목과 거리의 번화한 모습을 살필 수 있다.

미술사학자인 박정혜 한국학중앙연구원 교수가 펴낸 『조선시대 사가기록화, 옛 그림에 담긴 조선 양반가의 특별한 순간들』에 따르면, <경기감영도>는 1768년에서 1895년 사이에 그려졌다. 연암의 나이로 보면 할아버지 박필균이 경기도관찰사를 맡았을 때의 그림은 아니다. 연암이 30대 이후에 그려진 반송방의 모습이기는 하지만 그가 어릴 때와 큰 차이는 없었을 게다.

돋보기로 확대해서 봐야 하기는 하지만, <경기감영도>에는 일반 백성들의 일상이 그대로 묻어난다. 쌀이나 짚신, 빗자루 등을 파는 가게가 길가에 늘어서 있고, '만병회춘(萬病回春)'이나 '신설약국(新設藥局)'이라고 벽에 써 붙인 약방도 있다. 길거리에는 관찰사 행차를 지켜보려는 구경꾼들이 몰렸으며 땔감 장수, 지게꾼들의 모습도 눈에 띈다. 목판에 엿을 파는 아이들도 있다. 연암은 어릴 적부터 반송방 골목골목의 다양한 인간군상을 들여다보았을 게 분명하다.

전쟁의 역사적 장소와 관련있는 '쇠판이'

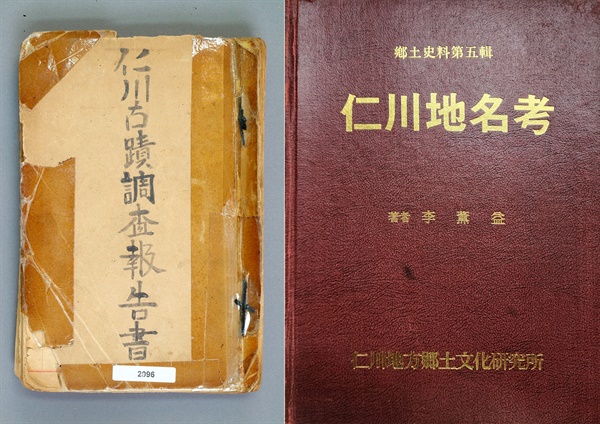

▲ 이경성 인천시립박물관장이 박물관 직원들과 함께 1949년 5월부터 10월까지 5개월간 인천 각지의 유적지를 돌아보고 기록한 <인천고적조사보고서(仁川古蹟調査報告書)>의 표지(왼쪽). 인천의 향토사학자 이훈익 선생이 1993년에 펴낸 『인천지명고(仁川地名考)』 표지(오른쪽).

ⓒ 인천시립박물관 제공, 정진오

▲ 인천 남동구 '쇠판이' 지역의 옛 전투지역과 오래된 무덤들을 살펴본 ‘쇠판이 고전장(古戰場) 및 고분군(古墳群)’ 조사서(왼쪽). <인천고적조사보고서> 중 '주안방면 고적조사서' 표지(오른쪽).

ⓒ 인천시립박물관 제공

산악지역이 아닌 들판에서도 철은 생산되었는데, 이는 예부터 내려오는 지명을 통해서 확인할 수 있다. 대표적인 명칭이 '쇠판이'다. 이름이 참 독특하다. 요즘 인터넷 장소 찾기로도 쇠판이는 전국 각지에 걸쳐 나온다.

이들 중 특별히 다룰 만한 곳은 인천이다. 우리나라 1세대 미술평론가이면서 해방 후 최초의 공립박물관인 인천시립박물관장을 지낸 이경성(1919~2009) 선생의 <인천고적조사보고서>(배성수 엮음)에 인천 남동구 '쇠판이' 지역을 대상으로 고적(古蹟) 조사를 벌인 내용이 나와 있다.

이경성 선생은 1949년 8월 2일 정기 휴무일을 이용하여 관원들과 함께 인천 주안, 간석동, 구월동 방면의 고적조사를 벌였다. 이날 조사 대상이 10곳이었는데, '쇠판이 고전장(古戰場) 및 고분군(古墳群)'이 7번째였다.

이경성 관장이 적시한 고전장과 고분군은 옛날 백제군과 당나라 군인들 간의 전투와 임진왜란 때 전투가 있었던 장소, 그리고 거기서 전사한 병사들의 무덤들이라고 전해오는 곳이었다. 이경성 관장은 '쇠판이'라고 함은 조선시대부터 이곳에서 철을 발굴함에서 나온 명칭이라고 밝혔다. 전쟁의 역사적 장소와 쇠판이가 겹쳐 있었던 거다.

이경성 관장의 얘기대로 쇠판이라는 지명은 쇠가 나오는 들판이라는 의미에서 지어진 것으로 보인다. 이경성 관장이 고적조사 대상으로 삼은 쇠판이 장소는 간석동이나 만수동 쪽이었는데, 지금 그 지역을 정확히 특정하기는 어렵다.

인천의 지명과 관련해 발품을 팔아가면서 옛이야기를 채록하고 정리한 향토사학자 이훈익(1916~2002) 선생은 1993년에 펴낸 <인천지명고(仁川地名考)>에서 인천 남동구 지역에 여러 곳의 쇠판이 지역이 있었다고 밝혔다.

<인천지명고(仁川地名考)>에 따르면, 인천 남동구 간석동에는 '풀무골말'이라는 동네가 있었다. 이곳에 대장간이 있어서 그렇게 불렀다고 한다. 그 간석동에는 또 쇠판이들이란 지명도 있었다고 했는데 이는 쇠를 파낸 들이란 의미라고 했다. 간석동 이외에도 그 주변 지역으로 쇠판이와 같은 의미의 지명이 여럿 보인다. 구월동 '쇠논터들', 수산동 '쇠판이들', 만수동 '쇠파니펄' 등을 소개했다. 이들 지명은 쇠가 나오는 곳이어서 그렇게 이름을 붙였다고 한다.

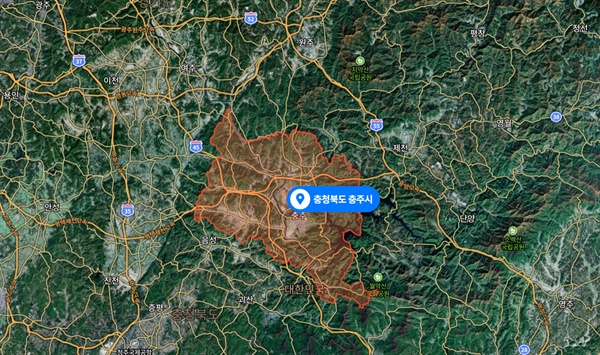

충청북도 충주 지역의 '다인철소(多仁鐵所)'

▲ 고려시대 대표적인 철 산지 중 한 곳은 충청북도 충주 지역이었다. 그곳에 '다인철소(多仁鐵所)'라는 이름을 붙였다. 여기에서 얼마나 많은 양의 철이 생산되었는지는 고려시대 문인 최자(崔滋, 1188~1260)의 작품 <삼도부(三都賦)>에 잘 나타나 있다. ⓒ 국토지리정보원

고려시대 대표적인 철 산지 중 한 곳은 충청북도 충주 지역이었다. 그곳에 '다인철소(多仁鐵所)'라는 이름을 붙였다. 여기에서 얼마나 많은 양의 철이 생산되었는지는 고려시대 문인 최자(崔滋, 1188~1260)의 작품 <삼도부(三都賦)>에 잘 나타나 있다.

<동문선>에 전하는 <삼도부>를 보면, 고려의 대표적인 철 생산지를 소개하는 대목이 있다. 최자는 중원(지금의 충주)을 쇠의 명산지로 꼽고 있다. 이 지역에서는 다양한 종류의 쇠가 나오는데 돌을 안 캐내고도 골수처럼 나올 정도로 그 양이 많다. 대장장이는 여기서 나오는 쇠로 무기며 농기구, 그릇 등 못 만드는 게 없다. 평시에는 그릇 같은 이기(利器)를, 전시에는 무기 만듦을 <삼도부>는 강조하고 있다.

실제로 다인철소 주민들은 여몽전쟁 때 최강의 몽골군을 격파한 것으로 유명하다. 다인철소에서 만든 강력한 무기들이 승리의 견인차가 되었을 테다. 우리가 잃어버린 땅, 발해의 그 드넓은 북쪽 강역에도 철과 관련한 지명이 많았다. 발해 관련한 역사서가 많지 않아 아쉬운데 그나마 조선 후기 실학자 유득공(1748~1807)의 <발해고(渤海考)>가 있어 다행이다. 송기호 교수가 번역한 <발해고>가 몇 년 전 개정판으로 새로 나와 한자 해독의 어려움 없이 손쉽게 읽을 수 있다.

유득공이 우리와 중국의 옛 문헌을 토대로 작성한 <발해고>에서 밝히는 발해의 영토에는 철(鐵)이라는 글자가 들어가는 지명이 많다. '철리부(鐵利府)'나 '철주(鐵州)', '철산(鐵山)'이 대표적이다. 유득공은 '철주'를 소개하면서 '한나라 때의 안시현(安市縣)이었고, 고구려 때에는 안시성(安市城)이었다'고 기록했다.

<발해고>에는 지역별 특산물을 간략하게 다루었는데, 위성(位城)이라는 지역에서는 철(鐵)이 난다고 했다. 이 위성은 고구려 때 안시성으로 불리던 철주에 속해 있었다. 발해의 철주란 이름이 어떻게 나왔는지 알만하다.

<발해고>는 '환주(桓州)'를 설명하는 대목에서 '고구려 왕 쇠(釗)가 모용황(慕容皝)에게 패하여 궁궐이 불에 타버린 곳이 이곳'이라고 했다. 여기 나오는 쇠(釗)는 고구려 제16대 고국원왕을 가리킨다. 고국원왕은 외세에 시달리느라 이름처럼 강력하게 나라를 이끌지는 못했다. 그러나저러나 왕의 이름에 쇠를 붙인 게 특별하다. 우리는 예부터 쇠(釗)를 철(鐵)과 같은 의미로 썼다. 고구려는 철기의 나라답게 왕의 이름에도 쇠(釗)를 붙였다.

이밖에도 검단이나 불당 등의 말이 들어간 지명은 대개가 철의 산지이거나 대장간과 관련이 깊은 곳이다.