【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

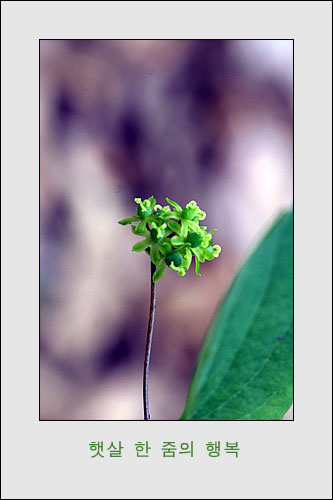

| | | ▲ 선밀나물 암꽃 | | | ⓒ 김민수 | | 봄의 숲을 걷다 보면 아무리 나물에 관심이 없는 사람이라도 길죽하게 올라온 덩굴성의 연한 줄기가 꺾여 있는 것을 본 적이 있으리라. 그 경우 십중팔구 선밀나물인 경우가 많다. 암꽃과 수꽃을 피우는 선밀나물, 꽃이 피어나면 그제서야 암꽃인지 수꽃인지 알지만 꽃이 피기 전에는 암그루인지 수그루인지 알 수 없을 터인데도 눈썰미가 좋은 우리 조상들은 꽃을 보고 암수가 다르다는 것을 알았던 것이다.

선밀나물의 연한 줄기를 꺾으면서 "어디 숨었니, 안 나오면 니 각시 데려간다!" 혹은 "니 신랑 데려간다!"고 했다나. 그러면 풀섶에 기대어 꺾일까 노심초사 숨어 있던 선밀나물이 정말인 줄 알고 한번 만나보지도 못했던 님을 위해 불쑥 나타나곤 했단다. 누군가 만들어낸 이야기겠지만 기분 좋게 웃으며 들을 수 있는 이야기다.

살짝 데쳐서 양념을 해서 먹으면 오도독하니 맛나고, 날로 고추장을 찍어 먹어도 맛났던 기억이 난다. 그러나 연하디 연한 시절도 잠시, 선밀나물은 이내 가느다랗지만 단단한 줄기로 하늘로 하늘로 향한다.

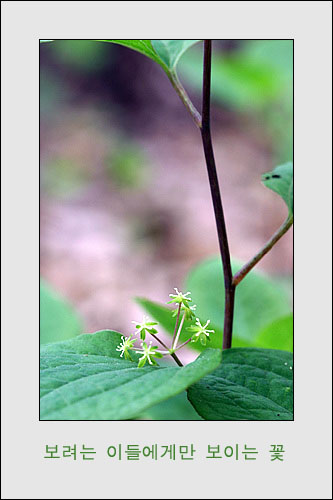

| | | ▲ 선밀나물 수꽃 | | | ⓒ 김민수 | | 선밀나물은 꼿꼿하게 홀로 선다. 덩굴성 식물처럼 생겼지만 홀로 꼿꼿하게 선다. 그래서 '선'(서다)밀나물이다.

홀로 선다는 것, 삶이란 결국 홀로 섬이다. 그러나 그럼으로 인해 독선이고, 외로움이 아니라 내가 서지 않으면 타인도 일으켜 세울 수 없는 그런 홀로 섬이다. 그래서 외롭지 않다. 그래서 내 각시도 아니지만 내 신랑도 아니지만 "안 나오면..."하는 협박(?)에 자기 모가지(?)를 바칠 수 있는 것이다. 그리고 그렇게 끝나는 것이 아니라 그랬기에 더 많은 줄기를 내게 되는 것이다. 자신을 바침으로 더 풍성해지는 비결, 자연은 그것을 안다.

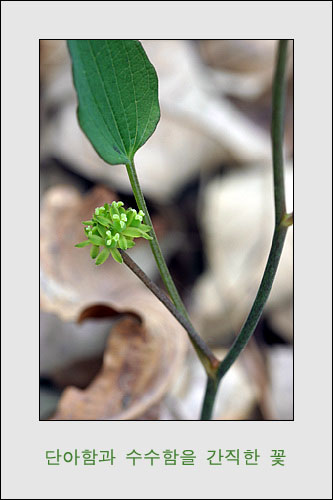

| | | ▲ 선밀나물 암꽃 | | | ⓒ 김민수 | | 그들이 어떻게 만나 사랑을 하는지 나는 모른다.

땅에 뿌리를 내리고 있는

그들이 어떻게 만나 사랑을 하는지 나는 모른다.

단 한번도 만난 적 없으면서도 기꺼이 자기 모가지를 드리우는

그들 사랑의 의미를 나는 모른다.

연한 마음 가득 품고 풋풋한 봄나물로 피어났지만

이내 꺾이고 또 꺾이면서 네 마음이 강퍅해졌는가?

봄 지나면 그를 바라보기만 할 뿐 누구도 너를 꺾지 않는다.

그래서 이젠 서로 무심해질 때도 되었는데

그들은 기어코 만나 사랑을 한다.

그들이 어떻게 만나 사랑을 하는지 나는 모른다.

(자작시 '선밀나물')

| | | | | | ⓒ 김민수 | | 대부분의 꽃들은 색깔이 튄다. 그런데 꽃인지 뭔지 알 수 없을 정도로 작은데다가 연록의 색을 가진 작은 꽃들이 있다. 그나마 선밀나물은 연복초보다는 크고, 마디풀이나 땅빈대 같은 꽃들에 비하면 무척이나 큰 꽃이다.

작아도 그들은 옹기종기 모여 커다란 꽃 한 송이를 만들어낸다. 작은 것들이 어떻게 살아가야 하는지를 아는 것이다. 혼자서는 할 수 없는 일들을 힘을 모아 해내는 지혜를 작은 꽃들을 통해서 배우게 된다.

그러나 그렇게 옹기종기 모여 피어 있어도 이파리 아래 숨어 피어 있는 데다가 연록색의 작은 꽃이니 봄에 피어나는 화사한 봄꽃들의 행렬에 뒤로 밀려나기 마련이다. 어쩌면 보려고 하는 이들에게만 보이는 꽃이리라. 아니, 자기를 보여주고 싶은 사람들에게만 보여지는 꽃일지도 모르겠다.

| | | | | | ⓒ 김민수 | | 선밀나물의 꽃이 질 때쯤이면 숲은 푸름으로 충만해진다. 나뭇잎이 넓어지고 푸르러지면서 숲의 밀도가 조밀해진다. 텅빈 숲이 채워지면 숲으로 들어가는 발걸음도 쉽지 않다. 그렇게 사람들의 발걸음이 뜸해지면 숲 속에 사는 이들의 축제가 열린다. 사람들과 일정한 거리를 두고 살아야 하는 것들, 그들이 오밀조밀한 숲 속에서 축제를 가지는 계절이 여름에서 가을 사이가 아닐까 싶다. 그 숲에 남아 선밀나물은 그들의 축제를 바라보는지도 모르겠다.

숲이 온통 푸르게 변하면 그들의 존재는 잘 드러나지 않는다. 그래서 그들은 숲이 온통 푸르기 전에 길게 까치발을 들 듯이 하늘로 향하는지도 모르겠다. 급하게 나오느라 부드러운 줄기는 나물이 되고, "못 찾겠다 꾀꼬리!"하면서 "너 안 나오면 니 각시 데려간다!"하면 "나, 여기 있어요!" 불쑥 올라오는 숲 속의 요정, 돌아오는 봄 길에 그를 다시 만날 수 있을까?

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: