미국 3대 트레일 중 가장 길고 험하다는 퍼시픽 크레스트 트레일(Pacific Crest Trail·이하 피시티) 4300km. 미국 LA 문화단체 '컬쳐앤소사이티(대표 줄리엔 정)' 기획으로 고난의 행군을 자처한 한국 하이커들의 이야기를 연재한다. - 기자말

(*

1편에서 이어집니다.)

페북 친구가 보내 온 선물 상자

사막구간이 끝나고 산악구간이 시작하는 캘리포니아 중부 케네디 미도우즈(Kennedy Meadows, 운행 48일째, 운행거리 1129km)에 도착했다. 그런데 하이커들이 이후 구간에 폭설이 내려 지나가기 힘들 거라고 말했다. 어떤 하이커들은 미 서부 북쪽 오리건주로 차를 타고 가 워싱턴주까지 걸어간 뒤, 8월쯤 눈이 녹으면 다시 내려오겠다고 했다. 어떤 하이커는 지쳐 집에 돌아가겠다고 했다.

정작 난 설산을 등반할 장비가 없어 발을 동동 굴렀다. 가까운 마을에 가도 장비를 살 수 없었다. 그러다 페이스북 친구가 생각났다. 캘리포니아 남부에 사는 한인 사업가였다. 그는 어느 날 내 페이스북에 들어와 도움이 필요하면 연락하라고 댓글을 남긴 적이 있었다. 조심스럽게 페북 다이렉트 메시지로 도움을 요청했다. 그는 흔쾌히 도움을 줬다.

3일 만에 내가 있던 곳에 설상용 도끼인 아이스엑스, 신발 바닥에 부착하는 아이젠, 방수용 스키 바지, 고어텍스 장갑, 그리고 짬뽕라면이 왔다. 일면식 없는 나에게 아무런 대가 없이 도움을 준 것이다. '동문 선배의 사촌'에 이은 따듯한 한인 이민자였다. 장비를 챙긴 뒤 나 혼자 출발했다. 2주 치 식량이 든 역대급 무게의 배낭이었다.

폭설로 사라진 길, 젖은 신발을 신고 걷다

폭설로 모든 길이 지워졌다. 하늘이 원망스러웠다. 휴대전화 GPS도 먹통이 돼 피시티 루트가 보이지 않았다. 수도 없이 길을 잃었다. 추위도 나를 덮쳤다. 설산에서 평평한 곳을 찾아 눈을 다진 뒤 그 위에 텐트를 쳤다. 겨울용 침낭이 아니라 추위에 덜덜 떨며 잠을 청했다. 물을 끓여 수통에 넣어 안고 잤다.

밤마다 젖은 등산화와 양말을 말리는 것이 곤혹이었다. 깔창과 양말을 말리기 위해 겨드랑이와 다리에 끼고 잤다. 아침이 되면 등산화가 꽝꽝 얼어 버너로 말렸다. 속도는 줄어 하루에 20km 이상 걷기 힘들었다.

큰사진보기

|

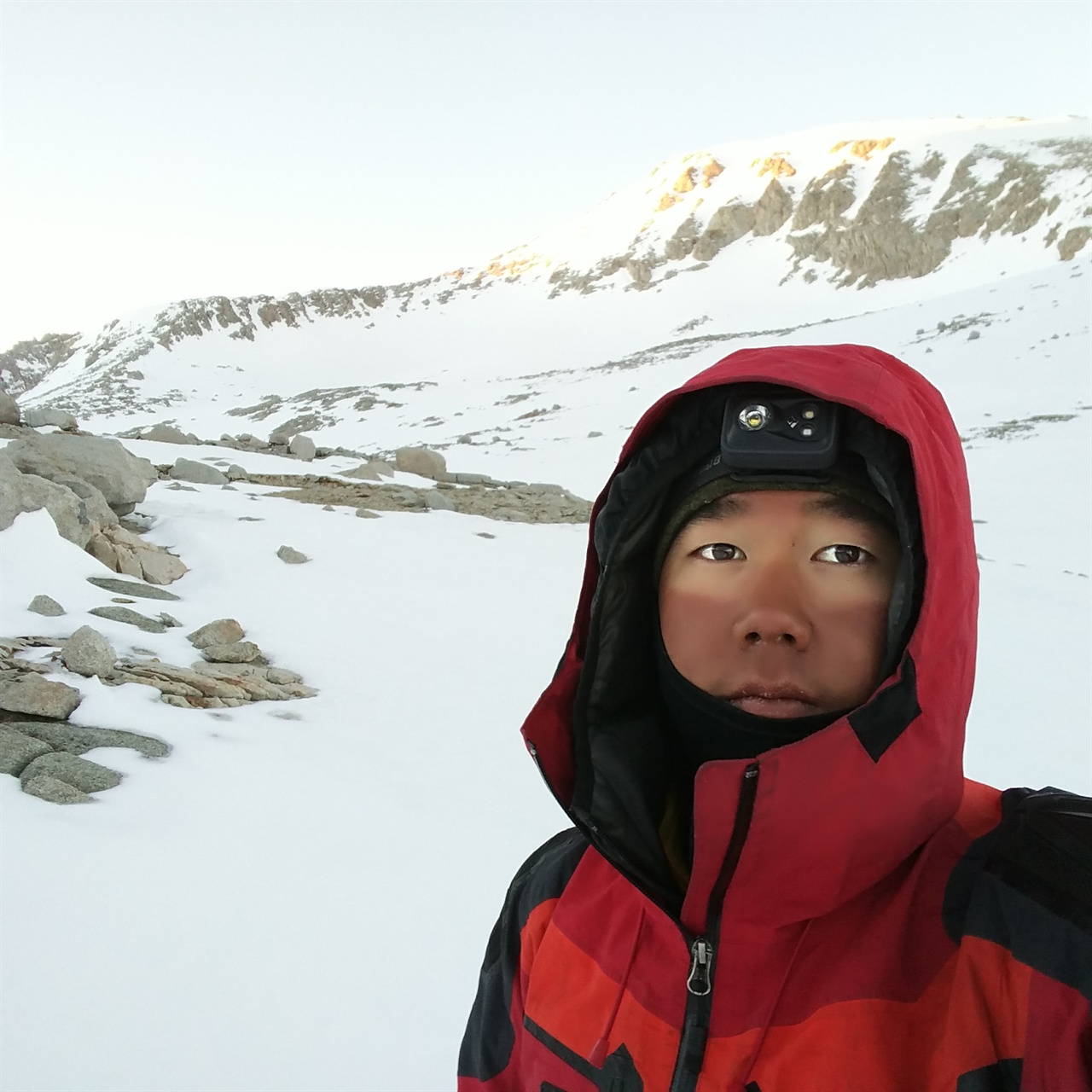

| ▲ 스노우 팬더 눈에 반사된 햇빛으로 선글라스를 제외한 곳 얼굴 하관이 다 타버렸다. |

| ⓒ 정기건 | 관련사진보기 |

해발 4418m인 휘트니 산(운행 55일째, 운행거리 1234km)도 오르고, 포레스터 패스(Forester Pass, 운행 57일째, 운행거리 1254km)도 넘어 마을로 내려왔다. 쉬던 중 시에라 모든 구간의 물품 보급지가 폭설로 문 닫았다는 소식을 들었다. 더이상 걸을 수 없었다. 북쪽으로 나 있는 395번 고속도로(운행 59일째, 운행거리 1264km)를 걸어 북쪽으로 가기로 계획을 바꿨다. 샤워하고 얼굴을 바라봤다. 눈에 반사된 빛에 피부가 다 그을려 껍질이 떨어져 나간 상태였다.

청천벽력 같은 소식도 들었다. 강릉 원주대를 다니던 산 친구 성민이가 알프스를 오르던 중 빙하의 틈인 크레바스에 빠져서 사망했다는 것이었다. 피시티에 오기 전 설악산 하계 훈련 때 만나, 나는 피시티로 그는 알프스로 산행을 간다며 서로 격려해줬는데. 불과 2주 전까지만 해도 전화 통화를 했었는데. 억장이 무너졌다. 아무 생각도 나지 않았다. 혼자 모텔 변기에 앉아 하염없이 울었다. 기도했다.

낯선 여행자에게 커피와 계란프라이를 주는 주민들

북부 캘리포니아 구간에도 눈이 많았다. 길을 많이 잃었지만 예전만큼 불안하지 않았다. 분명 저기쯤 길이 있을 것이다. 경험이 사람을 단단하게 만들었다. 트러키(Truckee, 운행 90일째, 운행거리 1857km) 마을에서는 하루 80달러짜리 모텔비가 아까워 마을 야산에 텐트를 쳤다.

그런데 해가 저물어갈 즈음, 갑자기 커다란 짐승이 내 텐트 앞으로 어슬렁 어슬렁 다가왔다. 모기망을 사이에 두고 눈이 딱 마주쳤다. 늑대만한 개였다. 개는 사납게 마구 짖어댔다. 목줄까지 풀려 있었다. 머리가 하얘졌다. 일어서 도망갈 수도 없었다. 그 순간, 주인이 달려와 개를 붙잡아 데리고 갔다. 아찔한 순간이었다.

큰사진보기

|

| ▲ 방랑자를 위한 호의 인근주민이 내 텐트로 아침에 커피와 계란후라이를 가져다 주었다. |

| ⓒ 정기건 | 관련사진보기 |

다음 날 아침 개 주인의 아내가 텐트로 찾아왔다. 뜨거운 커피와 달걀프라이 3개를 구워 가지고 왔다. 집에 들어와 샤워도 하라고 했다. 그날 저녁 집에 초대됐다. 난 생수병에 든 위스키를 들고 갔다. 구운 옥수수와 닭고기, 소고기를 먹으며 피시티 이야기를 선물로 대신했다. 집에는 이웃 손님까지 찾아와 십여 명이서 이런 저런 이야기를 나눴다. 난 감사의 뜻으로 피시티 지도가 그려진 손수건을 놓고 왔다.

포기하고 싶던 나를 붙잡은 SNS 응원 메시지

피시티 중간지점인 미드 포인트(Mid Point, 운행 102일째, 운행거리 2129km)에 도착했을 때는 기쁨보다 막막함이 밀려왔다. 지겨웠다. 깨끗이 샤워를 하고 보송보송한 침대에서 잠을 자고 싶었다. 3개월이나 걸었는데 또 3개월을 걸으려니 지긋지긋했다.

그럴 때마다 사람들의 응원이 큰 도움이 됐다. 마을에 도착하면 페이스북에 그간 소식을 업로드했는데 많은 분이 댓글을 달았다. 소식이 끊겼던 동창들, 대학 친구들, 산악부 선후배들, 아버지 등등. 모르는 사람들까지 힘내라, 멋있다, 대단하다며 메시지를 남겼다. 그 힘이 나를 다시 걷게 했다.

캘리포니아주 마운틴 샤스타(Mt Shasta, 운행 112일째, 운행거리 2415km)에서는 독일계 집배원 아저씨를 만났다. 상점 앞 보도블록에 걸터앉아서 처량하게 아이스크림을 먹고 있는데 아저씨가 피시티 하이커냐고 먼저 물었다. 그러곤 자기 집에서 자라고 했다. 약간 무서웠지만, 별일 있겠는가.

집은 산 속(주변에 울창한 나무들이 있는 아늑한 마을) 조용한 마을에 있었다. 하와이 출신 아내는 한국 드라마와 한국어를 좋아한다고 했다. 나에게 "안녕하세요"라고 인사했다. 부부는 은은한 조명이 달려 있는 출가한 딸의 방으로 나를 안내했다.

안주인은 쌀밥에다 김치찌개를 끓여줬다. 김치찌개라기보단 김치스튜 같았다. 걸쭉한 국물에 건더기가 가득했다. 그러고 그녀는 한국 드라마를 봤다. 문득 내가 한국인인 것이 자랑스러웠다.

예능, '정글의 법칙' 부럽지 않은 사냥!

오리건주에서는 한인 하이커 그룹을 만나 함께 걸었다. 이미 피시티를 걸었던 한 여성 한인 하이커는 피시티 책을 쓰기 위해 다시 왔다고 했다. 우리는 화산호수로 유명한 크레이터 레이크(Crater Lake, 운행 133일째, 운행거리 2930km) 인근에서 큰 산불이 나 히치하이크를 해 오리건 해안을 걷는 오리건 코스트 트레일(Oregon Coast Trail)로 이동했다.

제주 올레처럼 바다를 보며 파도 소리를 들으며 해안가를 걸었다. 한 날은 인적이 드문 다리 밑 숲길에 텐트를 쳤다. 해안에는 죽은 게가 많았다. 그러던 중 모래사장에서 살아 있는 큰 게 한 마리를 발견했다. 한국 꽃게보다 배 쯤 큰 지역 특산물 '던저니스 크랩(Dungeness Crab)'이었다. 난 얼른 게를 낚아채 배낭에 줄로 묶었다. 그렇게 2마리를 잡아 코펠에다 끓여 먹었다.

다음 날은 바닷물과 민물이 만나는 강에서 현지인들이 게를 잡고 있었다. 나도 팬티만 입고 물에 들어가 게를 잡았다. 발바닥에 조개껍데기 같은 느낌이 나면 발로 파서 잡는 식이었다. 완전 예능 프로그램 정글의 법칙 같았다. 그렇게 잡은 게가 11마리. 줄로 줄줄이 묶어 잡아 갔다. 버려진 양동이를 주워다 게를 끓였다. 살도 탱탱하고 크기도 커 4명이서 배불리 먹었다.

완주 뒤 남은 멀고도 먼 길

워싱턴주에서는 피시티 하이커들의 축제인 피시티 데이즈(PCT Days)가 열렸다. 한껏 쉬고 맛있는 음식을 먹으며 푹 쉬었다. 상점에서 공짜로 구한 안경으로 96년만이라는 개기일식도 봤다. 그곳은 피시티 영화 <와일드> 마지막 장면이 촬영된 곳이기도 하다. 주인공 리즈 위더스푼은 워싱턴주 시작점인 신들의 다리(Bridge of the god)를 마지막으로 일찌감치 피시티를 끝냈다.

마지막 구간인 워싱턴주를 걸으며 이 길에 온 목적을 생각했다. 쉽게 결론을 내릴 수가 없었다. 그저 길을 걷다 미국과 캐나다의 국경인 매닝파크(Manning Park, 운행182일째, 운행거리 4264km)에 도착했다. 무언가 감정적으로 크게 격해질 줄 알았는데 그저 허무했다. 풍경도 그다지 멋지지도 않았다. 이것이 내가 그토록 바라던 곳인가.

한국에 돌아와 한동안 무기력에 빠졌다. 허무했다. 그 뒤 스페인과 베트남 여행도 갔다. 피시티를 다녀오고 큰 변화는 나에 대한 관찰일기를 쓰는 것이다. 질문이 생기면 외부에서 찾지 않고 먼저 나에게 묻는다. 혼자 책상에 앉아 무언가를 적는다.

큰 도전 뒤, 여전히 내 앞에는 대학 졸업과 취직 등 해내야 할 일이 산적하다. 의무적으로 해야 할 일과 그 틈 사이에서 내가 진정 원하는 일을 또 찾아 도전해야 한다. 이제 피시티 4300km보다 더 먼 길이 내 앞에 펼쳐져 있다.