"안녕하세요?"

예상치 못한 곳에서 스프링처럼 튀어나온 그녀를 보고 나는 '숨멎'할 뻔했다.

"어머어머어머... 안녕하...세요."

나는 지금 당대 최고의 인기 작가, 이슬아 작가와 인사를 나눈 것이다. 이럴 땐 체면이고 뭐고 다 집어치우고 '꺅꺅' 소리 질러댔던 어린 시절의 내가 사무치게 그리웠다. 우유빛깔 이슬아! 풍선이라도 흔들고 싶은 심정이었는데... 나이 값은 참 쓰잘데기 없는 값이다.

그녀의 내부 사정을 모두 알 것만 같은 착각 때문이었을까? 처음 보는 그녀가 낯설지 않았다.

나는 얼마 전 그녀의 책을 모두 섭렵했다. 복희, 웅이, 하마, 희, 양... 책 속 인물들과도 정이 들어 버릴 정도로 탐독했다. 그녀가 그 속의 내용들을 모두 허구라고 하면 나는 '히잉~' 하고 울상을 지을지도 모른다.

800대 1의 경쟁률을 뚫고 모인 사람들

오늘 내가 그녀를 만나게 된 건 한 인터넷 서점에서 응모한 <이슬아 작가와 함께하는 글쓰기 수업>에 당첨됐기 때문이다. 이슬아 작가가 신청 사연 중에 직접 선정 한 이들과 함께 하는 자리였다. 듣자 하니 800대1의 경쟁을 뚫은 거라고 했다.

총 18명의 문우들이 평일 저녁 한 명도 빠짐없이 모두 자리를 채웠다. 할머니, 대학생, 주부, 육휴 중인 남자, 비건, 노무사...등등등. 이런 자리가 아니었다면 평소 만나기 힘든 사람들의 조합이었다. KTX를 타고 부산에서 온 어르신부터 오늘 이 행사를 위해 에어비앤비에서 숙박까지 하고 온 지역 사람, 어제 과제 때문에 두 시간 자고 왔다는 대학생까지. 어디서도 초라해본 적 없는 나의 열정이 이 곳에선 조금 허름해 보였다.

글쓰기라는 공통의 관심사를 가진 이들이 베스트셀러 인기 작가에게 글쓰기 수업을 받는다는 것, 그 자체만으로도 신이 났다. 수업은 주제에 따른 글을 한 편씩 쓰고 합평하는 방식으로 진행됐다. 주어진 시간은 30분. 시작과 동시에 모두 글쓰기에 돌입했다. 우리가 글을 쓰는 동안 이슬아 작가는 시집을 읽었다. 역시 '인기작가의 우아함과 여유는 저런 것이군...' 하고 곁눈질로 살펴보았다.

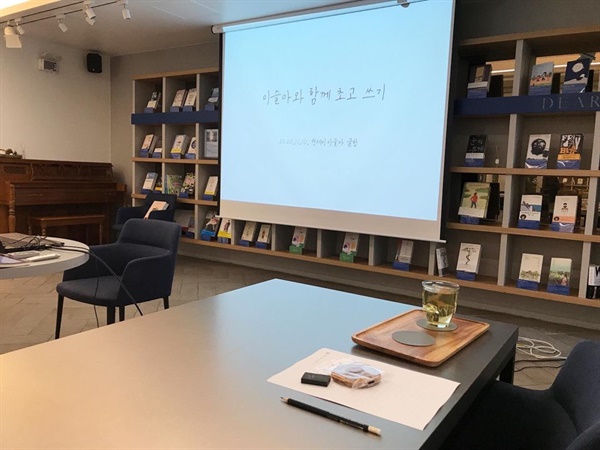

큰사진보기

|

| ▲ 이슬아 작가의 글쓰기 수업 지역, 성별, 직업이 모두 다른 18명의 문우들과 함께 글쓰기 수업을 했다. 글을 통해 우리는 무엇을 얻으려는 것일까? 잠시 상념에 빠지기도 했다. |

| ⓒ 조영지 | 관련사진보기 |

이슬아 작가는 자신이 직접 구독자를 모집해 매일 글을 보내주는 메일링 서비스 <일간 이슬아>를 선보여 화제가 됐다. 글 쓰는 사람들은 알 것이다. 매.일. 타인에게 자신이 쓴 글을 보내고 돈을 받는 것이 얼마나 위험한 거래인지... 한마디로 난 영혼을 배팅한 거라고 본다. 다행히 악마에게 영혼을 뺏기는 일 없이 그녀는 매.일. 써내는 위력을 발휘했고 글력 또한 인정받아 인기를 얻게 된다.

저 자그마한 체구로 어떻게 그런 어마한 일을 저질렀을까? 그녀의 외할머니 존자씨가 그녀에게 한다는 무지막지 한 말들 '대단햐~ 증말 대단햐~'는 진짜였던 것이다. 흘깃흘깃 그녀를 훔쳐보며 글을 쓰다 보니 어느새 30분이 훌쩍 지나 있었다. 이제 자신의 글을 내보여야 할 시간. 누가 먼저 하겠다고 손을 번쩍 든 이는 당연히 없었다.

이슬아 작가의 지목으로 한 명씩 자신이 쓴 글을 찬찬히 읊어나갔다. 어떤 이는 떨리는 목소리로, 어떤 이는 울먹이는 목소리로, 어떤 이는 조심스러운 목소리로... 간혹 지극히 개인적인 이야기, 혹은 아무에게도 말하고 싶지 않을 법한 이야기들이 튀어나와 당황스럽기도 했다. 꺼내놓은 이는 담담한데 듣는 이들이 움찔하는 경우가 더 많았다. 다양한 상처의 변주를 코앞에서 마주하자니 왠지 콧잔등이 시큰해졌다.

성별도 지역도 세대도 다른 사람들이 쓴 글을 들으며 나는 문득 이런 생각이 들었다. '저들은 왜 이렇게까지 글을 쓰려고 하는 것일까?' 글이라는 것은 딱히 안 쓴다고 큰일 날 만한 일의 것은 아니지 않은가. 안 쓰면 그만이다. 밤 10시가 넘은 시간, 낯선 동네에서 자신의 힘든 이야기들을 끙끙대며 글로 풀어내고 있는 사람들을 보고 있자니 이같은 궁금증이 안 들 수가 없었다.

언젠가 이 주제에 대해 한 선배와 얘길 나눈적이 있다.

"선배님, 사람들은 왜 글을 쓰는걸까요?"

"배설 아닐까? 만성적인 갑갑한 맘을 글로 배설하는 거지."

"굳이 글로?"

"그런 DNA가 있나보지, 꽉 맥힌 마음을 글로 풀어야만 직성이 풀리는."

지금 생각해보니 내 몸에 진짜 그런 DNA가 있을지도 모른다는 생각이 들었다. 아니, 여기 있는 사람 모두가 그런 유전자를 가진 이들일지도... 나 역시 내 안에 쌓여가는 이야기를 글로 배출해낼 때 가장 큰 카타르시스를 느끼는 종자다.

그런 생각을 하는 사이 내 순서가 왔다. 나는 깊은 속 얘기를 꺼낼만큼 용감쟁이가 되지 못했다. 후우~하면 깃털처럼 날아가버릴 것 같은 가벼운 글을 써서 낭독했다. 합평 매너로 비난의 글이 금지 됐기 때문에 지적하는 이는 아무도 없었다. 다행이었다.

그녀는 감탄을 찾았다

이슬아 작가는 나와 문우들의 글 하나하나를 모두 귀 기울여 듣고 그에 걸맞는 칭찬과 찬사들을 건네주었다. 모든 문장에 귀를 활짝 열었다. 때때로 심각한 표정을 짓고, 때때로 꺄르르 웃었다.

"놀라웠어요. 그런 표현은 누구나 쓸 수 없는 건데요."

"그 계통으로 제가 관심이 많아서요 이야기가 더 듣고 싶어졌어요."

"호옹호호... 정말 재밌었어요. 일기장에만 쓰는 글 말고 공개하는 글쓰기를 권하고 싶어요."

같은 글을 듣고 나는 흠을 찾는데, 그녀는 감탄을 찾았다. 어쩌면 내가 그녀를 사랑하는 건, 바로 저 '감탄의 경지' 때문일지도 모른다고 생각했다. 보통 글쓰기 수업에선 글의 문제점을 찾는다. 지적하고 개선하는 것을 목표로 한다. 하지만 그녀는 감탄이라는 무기로 사람들의 글쓰기를 독려했다. 윤슬 같은 반짝임이 넘실대는 문장들이 오가며 밤은 깊어갔다.

장장 네 시간에 걸친 그녀와의 수업이 끝이 났다. 예상보다 길어진 탓에 기념사진과 사인까지 받고 나니 막차가 끊겼다. 다른 때 같았으면 종종 댔겠지만 그날은 그러지 않았다. 막차가 끊긴 깊은 어둠 속에서도 반짝이는 감탄의 이야기를 찾을 수 있는 눈을 배웠으니까...

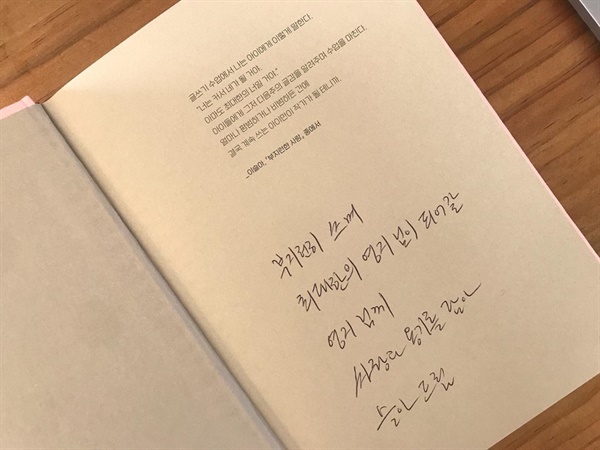

큰사진보기

|

| ▲ 이슬아 작가의 사인 사인을 받고 사진을 찍고 나니 막차가 끊겨 있었다. 그래도 불운이라고 생각하지 않았던 것은 그 날 내가 얻은 것들이 훨씬 더 값진 덕분이었다 |

| ⓒ 조영지 | 관련사진보기 |