1인 출판사를 시작하고 나서 집 근처에 있는 대형 서점은 내 아지트가 되었다. 이전에는 주로 온라인 서점에서 책을 주문했는데 이제는 눈으로 직접 보고 손으로 만져 보고 산다. 컴퓨터 안에 텍스트로만 존재하던 원고가 물성을 지닌 책으로 탄생하는 걸 미리 체험해보기 위해서다.

편집자로서 시장조사도 할 겸, 독자로서 어떤 책에 끌리는지 확인도 할 겸, 며칠이 멀다하고 생각날 때마다 찾아간다. 얼마 전에도 갔다가 매대에 있는 홍보 문구가 눈에 들어왔다.

"매일 쏟아져 나오는 책은 수백 가지! 무슨 책을 읽어야 할지 막막하다면?"

정말 그렇다. 매일같이 새로운 책이 홍수처럼 쏟아져 나온다. 그 속에서 독자의 눈에 발견되기란 말 그대로 기적이다. 매대 위에 가만히 누워 있는 책들을 보고 있자면 소리 없는 아우성을 치는 듯하다. "나를 데려가 줘!"

"표지를 입자마자 책은 새로운 개성을 얻는다. 읽혀지기 전에 벌써 뭔가를 표현한다. 마치 옷이 우리가 말하기도 전에 우리가 뭔가를 나타내주듯." (29쪽)

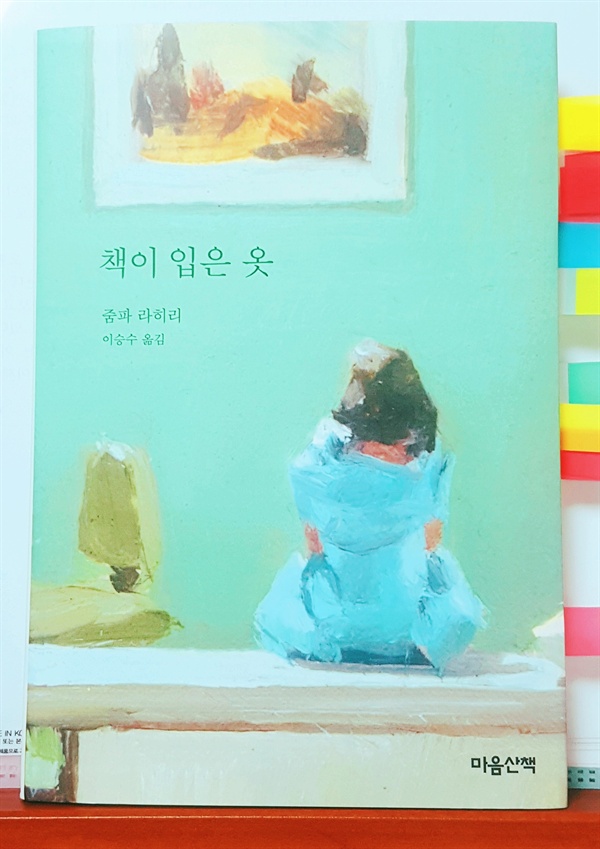

줌파 라히리가 쓴 <책이 입은 옷>에 나오는 말이다. 맞다, 표지는 책이 입은 옷이다! 모든 책은 저마다 표지로 정체성을 드러내고 매력을 발산한다. 표지를 보고 책을 선택하는 게 자연스러운 일이다.

큰사진보기

|

| ▲ <책이 입은 옷>. 표지를 입자마자 책은 새로운 개성을 얻는다. |

| ⓒ 함혜숙 | 관련사진보기 |

그러다 보니 출판사도 표지 제작에 공을 들인다. 어떻게든 독자의 눈에 띄려고, 때로는 책 내용과 어울리지 않는 새로운 이미지를 만들어 낸다. 화려하고 그럴싸해 보이는 포장에 비해 내용이 부실하면 실망할 수밖에 없다. 다시 말해, 과대포장이다.

아마도 표지에 이끌려 책을 산 경험이 있을 거다. 나 역시 표지에 매료돼 충동적으로 사 온 책이 방 안에 쌓여 있다. 특히 출판을 하면서 책 디자인에 참고하려고 표지만 보고 사들인 책도 많다.

"표지가 얼굴 같은 거라고 전에 말했었다. 하지만 안에 있는 것을 감추는 가면일 수도 있다. 독자를 유혹할 수도 기대를 저버릴 수도 있다. 합금처럼 속일 수도 있다." (29쪽)

줌파 라히리는 영국 런던의 벵골 출신 이민자 가정에서 태어나 미국으로 이민했다. 이름, 가족, 외모가 특이해 남들 눈에 잘 띄고 편견에 시달렸다. 그래서 눈에 띄지 않게 평범한 옷을 입고 싶어 했다. 옷을 통해 '강요된 정체성'을 드러내기 싫었던 것이다.

그런 의미에서 줌파 라히리는 독자에게 '강요된 이미지'를 심어주는 표지로 책을 포장하는 것에 거부감을 느낀다. 차라리 표지가 없는 '벌거벗은 책'이 좋다고 말한다. 그 어떠한 정체성도 드러내지 않기 때문에 독자가 책을 알려면 직접 읽어보는 수밖에 없으니까.

하지만 현실적으로 표지 없이는 책을 팔 수 없으니, 이왕 만들어야 한다면 '표지가 책의 내용과 완벽하게 조응하기를 바란다'고 했다. 내가 출판을 하면서 이 말을 제대로 실현할 수만 있다면 더 바랄 게 없으리. 내용과 딱 부합한다면, 표지도 그 자체로 예술이 될 수 있다. 하지만 단지 독자의 눈을 현혹해 지갑을 열게 하려는 술수라면 '예쁜 쓰레기'일 뿐이다.

대형 서점에 가면 <어린왕자>, <위대한 개츠비>, <빨간머리 앤>처럼 우리에게 익숙한 명작들이 수십 개가 넘는 각기 다른 표지를 입고 매대에 진열돼 있다. 저작권이 소멸된 외국서적은 누구나 자유롭게 번역 출간할 수 있기 때문이다. 내용은 대동소이하니 다들 표지 디자인에 힘을 준 게 느껴진다.

소장욕구를 불러일으킬 만큼 아름다운 표지를 독자로서 싫어할 이유는 없다. 다만, 일부 출판사들이 기존의 번역서를 짜깁기하거나 조금씩만 손을 봐서 출간을 하기도 한다. 표지가 책의 얼굴이 아닌, 가면이 되는 경우다.

독자로서 그 가면에 속지 않으려면 책을 고를 때 좀 더 시간과 공을 들여야 한다. 우선, 표지에 먼저 끌렸다 해도 목차와 서문 정도는 꼭 확인해 보고 사자. 둘째, 대형서점만 찾지 말고 동네 작은 서점도 가 보자. 각기 여행, 고양이, 음악, 사진, 그림 등 테마를 정해 거기에 맞는 책들을 구비하기 때문에 취향에 맞춰 찾아가기 좋다. 대형 서점에서처럼 책들 사이에서 길을 잃고 헤맬 걱정이 없다.

독서 모임에도 참여해 보자. 관심사가 다른 사람들끼리 모여 서로서로 북 큐레이터가 되어 좋은 책을 추천해 준다. 덕분에 다양한 분야의 책을 믿고 읽을 수 있다. 함께 읽고 토론하다 보면, 표지 뒤에 가려졌던 책의 진면목을 제대로 볼 수 있다.

덧붙이는 글 | 1인 출판사 더라인북스를 운영하는 영상번역가입니다. 번역에 푹 빠져 살다가 요즘은 출판의 재미에 빠졌습니다. 번역하며 책 만드는 삶을 지속할 방법을 계속 궁리 중.