큰사진보기

|

| ▲ 안도현 시인과 이지현양(8살) 죽곡마을시집 ' 소 너를 길러온지 몇해이던고'에 실린 지현양의 시를 안도현시인이 같이 읽고 있다. 지현양의 어머니가 아이들에게 시를 가르치는 것에 대해 묻자 시인은 창작 동시 '국수가 라면에게'를 읽어준다. '너 언제 미용실가서 파마했니' |

| ⓒ 김재형 |

관련사진보기 |

많이 알려진 시인들은 시와 관련된 이름 하나씩 가지고 있다. 섬진강 시인, 지리산 시인, 담쟁이 시인… 다들 예쁘고 아름다운 이름인데, 유독 안도현 시인은 '연탄 시인'이다. 많은 사람들이 알고 있는 시 <너에게 묻는다>에서 비롯된 이름이다. 그런데, 시인 자신은 자신이 그렇게 많이 써왔던 나무와 풀꽃에 비하면 연탄은 몇 편 되지 않는다며 연탄 시인이라는 정체성에 동의하지 않는다.

내가 시인에게 새로 붙여 주고 싶은 이름은 '핸드폰 없는 시인'이다. 안도현 시인과 연락을 취하려고 했던 여러 사람들이 이 벽에 부딪혀야 했다. '핸드폰 없는 시인'은 현재 한국 사회를 기준으로 할 때 저항 시인의 성격을 가질 수 있다.

며칠 전에 메일을 보냈는데 메일 답장을 못받아서 강의 시간에 늦지 않을 지, 길을 잘 찾아 오실지, 미리 준비할 건 없을 지 여쭤 봐야겠는데 연락이 안된다. 이럴 경우 보통은 긴장하게 되는데, 핸드폰 없는 삶은 나도 만만하진 않다. 내 이름으로 핸드폰을 쓴 지는 2년 조금 더 되는 정도이다. 핸드폰을 쓰지 않는 사람들의 공통점이 있다. 한번 한 약속은 중간에 좀처럼 바꾸지 않고 약속은 반드시 지킨다.

비님이 오신다. 비가 오는 것이 아니라 비님이 오시는 날. 6월 30일 전남 곡성군 죽곡농민열린도서관에 안도현 시인이 오셨다. 농부들은 비를 기다리며 오랫동안 밀린 일을 하느라 하루종일 바빴다.

농민인문학 강좌는 봄과 초여름 농사 일 대부분이 마무리되는 6월 20일 이후에 열고 있었는데, 이번에는 비가 안 와서 고구마순도, 들깨 모종도 옮겨 심지 못하고 비 오기만 기다리고 있었다. 가뭄 때는 비 오는 날 오신 손님은 비를 가져오신 손님이다. 시인이 손님으로 오시는 날의 분위기에 딱 맞는 날이다.

안도현 시인은 크게 두 가지 이야기를 한 것 같다. 하나는 개념화와 구체성, 또 하나는 고정 관념을 넘어서는 것.

구체적인 사실에서 시작하는 것이 아니라 대상을 개념화하는 경향이 우리에게 있다. 오랜 학교 경험은 개념화된 것을 지식으로 이해하고 구체적인 사실 속으로 내려오는 것은 잡다한 것이라고 생각한다. 채소라는 개념에서 상추라는 구체성으로 다시 '흙묻은 상추, 냉장고에 넣어둔 상추, 뿌리채 뽑은 상추' 이런 아주 사실적인 구체성으로 내려가 언어를 개념으로부터 해방하는 것이다.

고정 관념, 시의 언어는 대부분 정해져 있다. 가을에 주로 백일장을 하는데 주제가 '낙엽, 단풍, 가을하늘, 들판, 뀌뚜라미' 이런 정도를 넘질 못한다. "토끼는 깡충깡충, 시냇물은 졸졸졸"도 거의 정해져 있다. 산에서 깡충깡충 뛰는 토끼를 본 사람이 얼마나 있을까? 낙엽은 시의 언어이지만 연탄은 시가 될 수 없다는 고정관념에 빠져 있다.

그 이야기를 하던 과정에서 연탄을 소재로 한 <너에게 묻는다>도 나오게 되었다. 시에 대한 이야기였지만 이 말은 그대로 '삶'에 적용할 수 있다. 삶을 추상적 개념으로 대할 수 없다. 삶에는 늘 구체적인 사건이 일어나고 이 사건을 고정관념을 가지고 대할 수는 없다.

큰사진보기

|

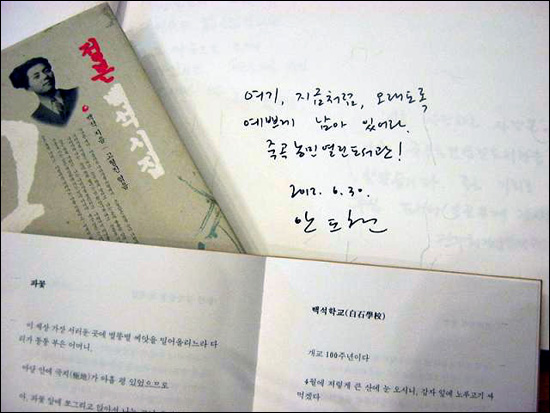

| ▲ 안도현 시인의 방명록과 백석 시집, 안도현 시집 <북항> 중 <백석학교> 부분 안도현 시인은 '세상같은 건 더러워 버리고' 싶어했던 백석 시인의 정서와 연결되어 있다. |

| ⓒ 김재형 |

관련사진보기 |

이날 강의에는 귀농한 농민들이 여러 분 있었다. 그들에게 바치는 의미로 안도현 시인은 이날 시 두 편을 읽었는데, 한 편은 백석의 시 <나와 나타샤와 흰 당나귀>의 한 부분과 그가 백석 시인에게 바치는 시인 <초승달과 바구지꽃과 짝새와 당나귀가 그러하듯이>였다.

산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다. 세상 같은 건 더러워 버리는 것이다.(<나와 나타샤와 흰 당나귀> 중에서)백석 시인의 <흰 바람벽이 있어>는 나의 애송시이기도 하다.

하늘이 이 세상을 내일 적에 그가 가장 귀해하고 사랑하는 것들은 모두 가난하고 외롭고 쓸쓸하니 그리고 언제나 넘치는 사랑과 슬픔 속에 만드신 것이다. 초생달과 바구지꽃과 짝새와 당나귀가 그러하듯이(<흰 바람벽이 있어> 중에서)안도현 시인은 <초승달과…>에서 "당신의 그늘을 표절하려고 나는 밤을 새웠다"라고 말하며 백석을 닮고 싶어한다. 아마 안도현 시인은 지금 가르치는 우석대를 벗어나서 독자적인 시 창작 교실을 연다면 그 학교의 이름을 '백석학교'라고 할 게 틀림없다.

아이들을 키우는 엄마들은 시인을 만나면 우리 아이가 시를 쓸 수 있길 간절히 바란다. 그런데 어떻게 할 수 있나? 8살 지현이에게 시인은 직접 쓴 동시 하나를 읽어준다.

너 언제 미용실 가서 파마했니?(시 <국수가 라면에게>, 동시집 <냠냠>에서)안도현 시인은 대중성이라는 피로감을 여러 번 이야기했다. '핸드폰 없는 시인'이 되길 원하는 것도 그런 피로감의 반영이다. 백석 시인은 시의 전통적 분류법인 '순수와 참여'에서 어느 편에도 속하지 않았다.

안도현 시인은 10번째 시집 <북항> 시인의 말에서 "투명과 불투명의 사이, 명징함과 모호함의 경계쯤에 시를 두고 싶었으나 뜻대로 잘 되지 않았다"고 말하는데, 이 경계 지점이 시인이 자신의 정체성을 두고 싶은 자리인 것같다. 청소년 소설인 '연어'와 '연어 이야기'에서 시인은 강에서 바다로, 다시 바다에서 강으로 들어서는 경계 지점을 중요한 지점으로 다룬다.

자기 진영에 서 있으면 언제나 불편한 일이 없다. 경계 지점에 설 때가 늘 긴장되는 것이다. 최근 민주당 비례대표 추천위원이 되거나. 문재인 민주당 고문의 대선 캠프에 참여하는 것도 그런 경계 지점의 삶의 표현이기도 하다. 그 시간이 지나고 나면 다시 경계를 넘어 백석이 꿈꾼 '산골로 들어가 세상 같은 건 더러워서 버릴 것'같다.

죽곡은 세상에 '시인의 마을'로 알려지고 있다. 아이들부터 노인까지 시를 쓰는 마을이다. 어쩌면 이것도 경계일지 모른다. 지식과 자연. 농촌과 도시. 이 경계 지점에서 긴장하는 모습이 안도현 시인과 나의 공통점이다. 정말 피곤한 삶이다.