2009년 12월 11일 오후, 국회 예산결산위 회의에서 이명박 대통령의 최측근인 '왕(王)차관' 박영준 국무총리실 국무차장이 민주당 강창일 의원에게 혼이 나고 있었다.

"합방이라는 말이 어디 있나?""강제면 강제고 병합이면 병합이지, 대등한 관계에서 하는 게 합방 아니냐?""역사 공부를 제대로 한 것이냐. 어떻게 일본 우익, 친일파 같은 말을 하면서 그 자리에 앉아 있나?"당시 언론보도에 따르면, 강창일 의원이 박영준 국무차장에게 일제에 강점당한 지 100주년이 되는 2010년에 경술국치 기념행사를 할 계획이 있는지를 질문했는데, 박 차장이

"한일합방이…"라고 불쑥 말했기 때문이다. 박 차장은 자신의 실수를 깨달은 듯 쩔쩔맸고 강 의원의 질타가 끝난 뒤에야 "용어가 틀린 것은 죄송하게 생각한다"고 사과했다. 하지만 강 의원은 분이 안 풀린 듯 "그런 머리를 갖고 있으니 그런 답변이 나온다"고 거듭 꾸짖었다.

이 날은 정부가 4·19혁명 50주년, 광주민주화운동 30주년, 6·25전쟁 60주년, 경술국치 100년이 되는 2010년에 유독 6·25 기념행사만 정부사업으로 주관하고 나머지는 민간에 맡긴다는 방침의 변화를 촉구하기 위해 마련된 자리였다.

하지만 '한일합방'이라는 단어 하나에 돌연 국사수업과 같은 진풍경이 연출된 것이다. 국어사전을 찾아보면 '합방'과 '합병', 그리고 '병합'은 의미의 차이가 나지 않는다. 둘 이상의 나라가 하나로 합친다는 의미의 '합방(合邦)', 둘 이상의 기구나 단체 또는 나라 따위를 하나로 합친다는 의미의 '합병(合倂)', 그리고 합병과 같은 의미를 가졌다는 '병합(倂合)'.

MB 정부의 실세는 왜 혼이 나야 했던 것인가?

'병합'의 탄생<한일병합조약>에서 사용된 '병합'이란 용어는 일본이 치밀한 계산 아래 만든 용어다. 1909년 일본정부가 각료회의에서 한국을 식민지로 삼겠다는 방침을 결정했을 때, '합방'이나 '합병'이란 용어는 '한일 양국이 대등하게 하나가 되는 것'으로 이해될 수 있다는 점을 우려했다. 그래서 고심 끝에 만든 단어가

'병합'이었다. '병합'은 한국이 일본제국 영토의 일부로 된다는 점을 분명히 하면서도, '식민지'와 같은 노골적인 용어를 피하기 위해 탄생한 신조어였던 것이다.

일제 통치 기간 내내, 식민지 정부는 언론 및 각종 문서에서 '병합'이라는 단어를 지속적으로 사용했으나, 한국인들은 '병합' 대신 '합병'이라는 단어를 계속 사용했다.

가령, 한일강제병합이 공식적으로 선언되기 하루 전인 1910년 8월 28일, <대한매일신보>는 마지막 신문을 발행하면서 '합병조약사실'이라는 제목을 통해,

"일한합병조약은 지난 22일에 사내(寺內正毅, 데라우치 마사타케) 통감과 총리대신 이완용 간에 조인을 하였는데 대황제 폐하는 영토권을 모두 일본황제 폐하께 양여하고 독립국의 주권을 모두 버리며 대황제 폐하와 일본 황제폐하는 선언서를 발표하여 각국에 차례로 통지"했다고 보도했다.

황성신문 또한 한일합병 선언 다음날인 8월 30일, 그 이름을 <한성신문>으로 바꾼 후 '일한합병공표'라는 제목을 걸고,

"일한 양국의 합병은 오늘에 정식으로 일한 양국에서 발표함"이라는 기사를 실었다. 낯선 '병합'이라는 단어보다는 '합병'이라는 단어가 사용된 것이다.

1919년 3·1운동 이후, 다시 신문을 발행하게 되었을 때에도, 여전히 '병합'보다는 '합병'이라는 단어가 우위를 점하고 있었다. 강제병합이 10주년인 1920년 8월 29일에 <동아일보>는 아래와 같이 소개하고 있다.

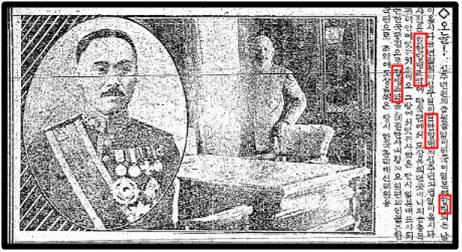

오늘! 십주년 전의 금월 금일이 한국인이 일본에 합병되는 날이올시다. 금년 팔월 이십구일이 일한합병의 십주년 기념일이올시다. 사진은 일한합병조약에 양국편에서 도장을 찍던 곳이니 지금 총독관저 안에 있는 처소요, 그 방에 서 있는 사람은 당시 일본대표자 되는 한국통감으로 합병조약을 체결한 사내정의요, 왼편의 인물은 한국편으로 조약에 도장을 찍은 당시 한국총리대신 이완용.

큰사진보기

|

| ▲ <동아일보> 1920년 8월 29일자 기사. 한일강제병합 10주년을 맞이한 이 날 기사에는 일제 당국이 사용했던 ‘병합’이라는 용어대신, ‘합병’이라는 단어를 사용하고 있다. |

| ⓒ 동아일보 | 관련사진보기 |

'국치'의 탄생국내에서는 '한일합병', '한일병합'이 언론의 공식적인 용어로 사용되었지만, 국외의 한국인들은 '

국치(국가의 치욕)라는 용어를 사용하였다. '국치'에는 비록 국권을 강탈당한 치욕감이 담겨 있었지만, 이와 함께 강토와 백성이 남아 있는 한 그 언젠가 조국의 독립이 이루어질 것이라는 희망이 동시에 새겨져 있었다.

또한 '합방', '합병(또는 병합)'이 본래 두 체제가 '평화적으로' 합의하여 하나로 된다는 의미를 가지고 있었기에, 이에 대항하여 합병(병합)의 강제성을 부각하는 '

병탄(倂呑, 남의 물건이나 국가를 강제로 빼앗아 합치는 것)'이라는 용어도 더불어 사용하였다.

가령, 미국에서 발행했던 <신한민보>는 경술국치 이후 첫 번째로 발간했던 9월 21일자 신문에서

'천고대치욕조약문(千古大恥辱條約文, 역사상 유례가 없는 치욕적인 조약문)'이라는 이름으로 일제가 주장하는 '소위 합병조약의 원문'을 소개하고 있다.

또한 '대치욕'이라는 기사 제목을 사용하면서

"일황 목인(睦仁, 일왕 메이지의 이름)이가 언감히 조서를 발하여 대한제국을 모욕함이 아래와 같다"라고 표현하면서 '합병령'을 소개하고 있다. 나라의 멸망을 목격했던 당시의 한국인들에게 이 사건은 치욕을 넘어 '대치욕'이었으며, 그것마저 성에 차지 않았는지 '천고의 대치욕'이라 불렀다. '소위 합병조약'은 일왕의 이름(목인)을 직접 부르며 주제넘은 짓을 했다고 호통을 친다 하더라도 풀리지 않는 뜨거운 분노의 대상, 그 자체였다.

큰사진보기

|

| ▲ <신한민보> 1910년 9월 21일자 기사. 별보(別報) 상단에 ‘천고대치욕조약문(千古大恥辱條約文)’이라는 제목으로 ‘소위 합병조약의 원문’이 소개되어 있고, 하단에는 ‘대치욕(大恥辱)’이라는 제목 아래에 ‘합병령(合倂令)’이 실려있다. |

| ⓒ 역사정보통합시스템 | 관련사진보기 |

해외에 거주하던 동포들은 매년 8월 29일을

'국치기념일'로 기념하거나, '국치를 잊지 않는 날', 곧

'국치무망일(國恥無忘日)'의 이름으로 기념했다. 국치기념일은 국망의 치욕과 적을 향한 분노를 되새기고자 마련되었지만, 이를 넘어 1918년 <신한민보>의 '슬픔의 오늘, 자각의 오늘'이라는 기사 제목처럼 치욕을 반성으로 승화시켜 교화(enlightenment)와 산업진흥에 대한 비전을 제시하거나, '국치일을 독립일로'라는 기사제목처럼 조국 독립의 희망을 선언하는 날이 되었다.

'병합'과 '국치'의 대결나라의 멸망, 곧 국망(國亡)의 비극적 사건을 지칭하는 다양한 이름은 일제 통치 기간 내내 치열한 의미의 투쟁을 벌였다. 국내 언론이 공식적으로 유포했던 이름인 '일한합병'에 대항하여, '국치'는 반성과 희망, 그리고 저항의 의미를 담고 국내외로 전파되어갔다. 특히 매년 8월 29일 전후는 '국망의 이름'을 두고 의미 투쟁의 최전선이 형성되는 시기였다. <동아일보> 1920년 9월 1일자 기사를 확인해 보자.

큰사진보기

|

| ▲ <동아일보> 1927년 8월 30일자 기사. ‘합병일인 29일 각 경찰 특별경계’라는 제목 아래에 “29일은 일한병합일이라고 하여 시내 각 경찰은 전날부터 특별한 경계”를 강화하고 있음을 소개하고 있다. |

| ⓒ 동아일보 | 관련사진보기 |

29일의 평양시내는 장까지 서지 못하고 마치 계엄령을 편 듯지난 이십구일은 일한합병 십주년 기념일이라. 작년 이래로 일반 배일사상을 품은 사람들 중에서는 이날을 국치기념일(國恥紀念日)이라 하여 별반가지 운동이 다 있었음으로 당일 평양 성중에는 만일을 경계하기 위하여 시내 각처에는 무장한 순사를 배치하고 노상에서는 다만 세 사람만 모였어도 엄중한 해산 명령을 하든 중에 마침 당일은 장날이었음으로 시내 종로를 중심으로 많은 촌민들이 뒤를 이어 모여들매 경관들은 마침내 단총에다가 창을 꽂아가지고 내어휘두르며 간신히 해산을 시킨 결과 장은 마침내 서지를 못하였으며 더욱이 밤에는 달빛이 교교하였음으로 밝은 달빛 아래 살기를 쏘는 장날은 행인의 가슴을 서늘케 하였더라. 1919년 3·1 운동 이후, '배일(排日) 사상'을 품은 사람들이 '일한합병 기념일' 대신, '국치기념일'을 주장하며 여러 운동을 전개했다. '국치기념일' 행사는 비단 평양시내에 한정된 것이 아니었다. 황해도에서 천도교 청년들이 '일한합병 기념일'을 개최하였고(<동아일보> 1921년 9월 1일자 기사), 함흥형무소에 복무하고 있는 10여 명의 정치범들이 '합병기념일'에 단식투쟁을 하였으며(<동아일보> 1923년 9월 7일자 기사), 춘천에서 '합병기념일'을 맞아 경찰들의 경계가 더욱 강화되었다(<동아일보> 1923년 9월 5일자 기사).

매년 소위 '병합기념일'이 되면, 애국지사들에 의한 '국치기념일' 행사가 열렸고, 전국 경찰들은 이를 저지하기 위해 특별경계령을 내려 삼엄한 경계를 펼쳐야 했다.

'국치'에서 '강제병합'으로한일강제병합이라는 치욕적인 사건이 발생한 지 100년, 그토록 꿈에 그리던 광복을 맞이한 지 65년이 되었다. 긴 시간동안 '병합'과 '국치'가 벌인 의미의 투쟁은 어떻게 되었을까? 광복 이후, 우리는 매년 8월 29일을 '국치일' 혹은 '국치민욕(國恥民辱, 나라의 수치와 국민의 치욕)의 날'이라는 이름으로 기념해 왔으며, 병합·합병·합방을 대신하여 '일제강점' '국권피탈' '강제병합'이라는 용어를 통해 국치에 담긴 의미를 널리 알려왔다.

한일강제병합 100년을 맞이한 올해, 민족문제연구소 등 80여개 단체로 구성된 '진실과 미래, 국치 100년사업 공동추진위원회'(100추위)가 결성되어 대대적인 기념행사를 준비하고 있는데, 그 명칭에도 '국치'를 사용하고 있음을 확인할 수 있다. 이 글의 앞부분에서 밝힌 국회 내의 해프닝에서 확인할 수도 있듯이, '의미의 투쟁'에서 국치는 병합을 누르고 적어도 한국 내에서 압도적인 우위를 점하게 되었다.

하지만 국치 100년을 기념하는 언론매체의 기획이나 여러 단체의 명칭을 보면, '국치'보다는 '한일강제병합'을 더 자주 사용하고 있음을 볼 수 있다. 한국과 일본 시민단체들의 공동 행동기구로 결성된 '강제병합 100년 공동행동 실행위원회'의 명칭이나, <경향신문>의 '한일(강제)병합 100년', <세계일보>의 '한일강제병합 100년 기획' 등이 대표적인 사례라고 할 수 있다. 또한 각종 토론회, 특집 방송, 학술대회 등에서도 '국치'보다는 '강제병합'의 사용빈도가 훨씬 높다.

'국치'에 담긴 의미가 일제에 대한 분노와 광복에 대한 희망이었다면, '강제병합'에 담긴 의미는 역사적 진실을 규명한 후 반성과 화해를 통해 한·일 양국의 새로운 관계를 모색하고자 하는 소망이 아닐까? <한겨레>의 '경술국치 100년 새로운 100년'이나 <서울신문>의 '한일100년 대기획'의 제목은 '강제병합'에 내포되어 있는 진정한 문제의식이 무엇인지 시사해 준다.

우리의 소망과는 달리, 최근 들려온 두 개의 소식은 새로운 한·일 관계가 아직도 요원한 일이 아닌가 하는 의구심을 가지게 한다. 지난 3월 23일, 제2기 한일역사공동연구위원회가 3년 동안의 공동연구 결과를 발표했다.

임나일본부설에 대해서는 부적절하다는 것에 합의를 했지만, 근현대사와 관련된 핵심적인 사안에 대해서는 본격적으로 다루지도 못한 채 양국의 역사 이해와 인식에 엄연히 존재하는 차이를 확인하는 데 그쳤다. '을사늑약'과 '한일강제병합'에 대한 의견 차이는 10년 동안(제1기 위원회까지 포함)의 공동연구에서도 전혀 좁혀지지 않은 셈이다.

또한 한국이 '천안함 침몰사건'으로 인해 깊은 슬픔에 빠져 있는 지난 3월 30일, 일본이 내년부터 초등학교에서 사용될 모든 5학년 사회교과서에 독도를 자국 영토라고 표기하기로 결정했다는 소식 또한 들려왔다. 일본 문부과학성이 교과용도서 검정조사심의회를 열고 '시마네현에 속해 있는 다케시마가 한국 정부에 의해 불법 점거되어 있다'고 기술하거나 지도상에 점이나 경계선으로 독도가 일본 영해에 포함된 섬인 것처럼 묘사한 초등학교 사회교과서 5종 전부를 합격 통지한 것이다.

광복이 된 지 65년이 지났음에도 <한일병합조약>의 '강제성'에 대해서 진정한 반성은 전혀 없이 국제법을 운운하며 무성의한 태도로 일관하고, 이웃 나라의 대형 참사 속에서도 독도가 자신의 땅이라고 강변하는 저 이웃의 심보는 여전히 고약하기만 하다.

반성과 화해의 의미를 아직 깨닫지 못한 채 '강제'라는 상식마저 애써 외면하는 가깝고도 먼 이웃의 심보 앞에서, 내려놓고 싶었고 그 언젠가는 내려놓아야 하는 '강제'라는 단어를 다시 힘줘 붙일 수밖에 없다. '강제'라는 말을 내려놓는 그 날이, 우리의 이웃이 진정한 반성을 회복하는 날일 것이며, 우리에게는 '치욕'을 넘어서 보다 발전적인 관계를 모색할 수 있는 새로운 날이 되리라 생각한다.

덧붙이는 글 | 김대호 기자는 역사학을 통해 소통과 통합을 모색하는 전국역사학전공대학원생 모임 '통통통(通統筒)'의 회원입니다.