|

|  | | | ▲ 찰리 헤이든 앨범 <녹턴(Nocturne)> | | | "혁명은 혼자 하는 것이다."

이 말의 울림은 컸다. 혁명이란 단어에 배어 있는 피와 고독과 눈물이 홀로여야 한다면 혁명은 외로운 투사의 자화상이다. 혁명은 현실에 닻을 내린 수많은 사람들에게 다시 바다에 나가라고, 나가자고 자신이 먼저 차디찬 해풍을 몸으로 받아내는 일이다. 혁명은 자신의 밭을 갈아엎는 일이다. 쟁기질하는 소가 밭을 갈아엎듯 혁명은 내려진 앵커를 부수며 물살을 헤쳐나가는 일이다.

혁명은 '피가 도는 밥'을 먹는 일이다. 그래서 혁명에는 <노동의 밥>이 필요하다.

피가 도는 밥을 먹으리라

펄펄 살아 튀는 밥을 먹으리라

먹은 대로 깨끗이 목숨 위해 쓰이고

먹은 대로 깨끗이 힘이 되는 밥

쓰일 대로 쓰인 힘은 다시 밥이 되리라

살아 있는 노동의 밥이

목숨보다 앞선 밥은 먹지 않으리

펄펄 살아오지 않는 밥도 먹지 않으리

생명이 없는 밥은 개나 주어라

밥을 분명히 보지 못하면

목숨도 분명히 보지 못한다

살아 있는 밥을 먹으리라

목숨이 분명하면 밥도 분명하리라

밥이 분명하면 목숨도 분명하리라

피가 도는 밥을 먹으리라

살아 있는 노동의 밥을

- 백무산 시인의 <노동의 밥> 전문

김남주 시인은 "만인을 위해 내가 일할 때 나는 자유"라고 노동을 역설했다. "만인의 만인에 대한 싸움"이라는 영국의 철학자 토머스 홉스의 사유는 삶이 치열한 전장(戰場)이라는 것을 말한다. 이 전장에서 밥과 노동의 자유를 위한 몸부림, 그것이 일상이 아닌가 생각한다. 너무 절박하고 급진적이 아니냐고 반문할지도 모른다. 그러나 생각해보면 절박하지 않았던 일상은 드문 것 같다. 그리고 모든 혁명은 급진적이다. 급진이어야 혁명이다.

밥과 노동의 자유 - 정치적 혁명을 갈구하는 찰리 헤이든

재즈에서도 혁명을 위한 몸부림이 있다. 베이시스트 찰리 헤이든(Charlie Haden)의 행보에는 정치적 혁명을 위한 발걸음이 있다. 그의 베이스 연주는 안온하다. 포근한 여인의 젖가슴처럼 부드럽다. 있는 듯 없는 듯 흐르는 베이스음의 특성상 찰리 헤이든의 연주는 마커스 밀러나 자코 파스토리우스처럼 격렬하지 않다. 그러나 그의 정신은 중심에 대한 반발과 주류에 끝없이 시비 거는 일탈자의 행보를 보여 왔다.

대표적으로 1969년 'Liberation Music Orchestra'를 피아니스트 칼라 블레이와 함께 조직, 혁명가 체 게바라에게 헌정한 'Song for Che'를 작곡하고, 프리 재즈의 선구자랄 수 있는 오넷 콜맨의 동료들과 결성한 재즈밴드 'Old and New Dreams'에서는 중국의 모택동 주석에게 'Chairman Mao'를 헌사했다. 이렇듯 혁명가에 대한 존경과 애정을 가진 찰리 헤이든의 연주는 한없이 낭만적이다.

찰리 헤이든의 베이스가 낭만적인 것은 그와 함께 연주한 동료 뮤지션의 영향이 크다. 기타리스트 펫 메스니나 피아니스트 곤잘로 루발카바의 연주는 혁명적 성향과는 거리가 있는 낭만성이 주조를 이룬다. 하여, 찰리 헤이든의 베이스 연주를 들으면서 추상적 혁명을 음악에서 느끼는 것은 어렵다. 같은 베이시스트 스콧 라파로나 레이 브라운의 연주가 음악적으로 더 진보적이다. 찰리 헤이든에게서 혁명적 기질을 가늠하는 것은 그가 쓴 곡에 의해서이다.

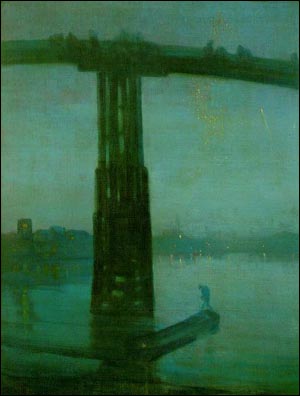

찰리 헤이든이 리더로 참여했던 앨범 <녹턴(Nocturne)>을 들으면 화가 제임스 맥닐 휘슬러(James McNeill Whistler)의 <파란색과 금색의 녹턴>이 연상된다. 그림 제목으로 '심포니', '녹턴'이란 음악 용어를 사용한 휘슬러의 그림은 조지프 말로드 윌리엄 터너(J.M.William Turner)의 바다 그림보다 정적이다.

그림 제목을 음악 용어로 쓰는 것을 좋아했던 휘슬러는 마티스가 푸른색에서 '세계의 화음(Harmonia Mundi)'을 느끼려고 한 것과 비슷하다. 마티스 역시 화가를 작곡가에 비유하면서 음악적인 느낌을 강조하곤 했다. 휘슬러의 그림은 노동이 끝난 저녁의 야상곡, 말 그대로 '녹턴'이다.

|  | | | ▲ 제임스 맥닐 휘슬러-파란색과 금색의 녹턴 | | | 쉴 수 있는 안식을 제공하는 휘슬러의 그림에서 일과 노동의 끝에서 오는 밤의 안식이 전해온다. 체 게바라와 모택동에게 곡을 헌사한 찰리 헤이든의 연주도 밤의 안식 <녹턴>이다. 정치적으론 끝없이 반동적 입장에 섰던 찰리 헤이든이 연주에서는 낭만적이다.

내가 찰리 헤이든의 음악을 들으면서 혁명을 꿈꾸는 것은, 그가 좋아한 체 게바라의 이 말 때문이다. "우리 모두 리얼리스트가 되자. 그러나 가슴 속에 불가능한 꿈을 가지자!"

중남미의 밀림에서, 산악 지대에서 목숨을 건 게릴라전을 펼치면서도 밤이면 손에서 책을 놓지 않았다는 체 게바라의 음성이 내 가슴 속에 파문을 일으킨다. 민중의 일과 밥과 노동의 자유를 위해 편안한 삶을 버린 체 게바라의 말이기에 강력한 울림을 준다.

이는 "혁명은 혼자 하는 것이다"라는 말과 더불어 가슴속에 회오리바람을 불러일으킨다. 노동현장에서 체험으로 시를 쓰는 백무산 시인의 <노동의 밥>을 읽으며 김남주 시인의 '자유'를 갈망했다. 체 게바라의 음성이 김남주 시인의 육성처럼 갈라지는지 듣지 못했지만, 그의 평전은 내게 말을 걸어오고, 이산하 시인이 엮은 체 게바라의 시집 <먼 저편>은 나를 떨리게 한다. 흡사 소설가 마르시아스 심(심상대)의 소설 <떨림>을 읽을 때처럼 떨린다. 마르시아스 심의 '떨림'은 성적인 욕망에 대한 것이고, 체 게바라의 떨림은 혁명에 관한 것이다.

백무산의 피, 콜비츠의 반골, 휘슬러의 휴식

사람들은 누구나 자유를 갈망하고, 그 자유가 거세되었을 때 혁명을 꿈꾼다. 그 혁명은 일상의 작은 변화일 수 있고, 세계를 변혁시키는 물결이 될 수도 있다. 음악에서 혁명성을 감지한다는 것은 어렵다. 특히 가사가 있는 것도 아닌, 연주 음악에서 혁명성을 느끼기에는 쉬운 일이 아니다.

재즈에서 트럼펫터 마일즈 데이비스의 급격한 변화나 레게음악의 밥 말리, 그리고 우리나라의 정태춘 같은 음악인은 음악적 혁명의 조짐을 보여준 바 있다. 언젠가 황지우 시인이 "문학은 혁명에 관여하지 않고 혁명의 조짐에 관여한다"고 말했듯 세 사람은 음악에서 '혁명의 조짐'에 관여한 사람으로 보인다. 이것을 찰리 헤이든에게 느끼기에는 그의 연주가 너무 감미롭다.

찰리 헤이든의 음악은 정신의 혁명성과 연주의 낭만성이 엇물려 있다. 정신의 혁명성에 비추어보자면 독일의 판화가 케테 콜비츠(Kathe Kollwitz)의 <전쟁에 반대한다>에 닿아있고, 연주의 낭만성에서는 휘슬러의 <녹턴>이 어울린다.

|  | | | ▲ 케테 콜비츠-전쟁에 반대한다 | | | 찰리 헤이든의 앨범 <녹턴>을 들으면서 쿠바를 가고 싶다는 생각이 카리브 해의 파도처럼 밀려온다. 쿠바 출신 트럼펫터 아투로 산도발(Arturo Sandoval)의 연주와 역시 트럼펫터인 디지 길레스피의 유쾌한 연주가 흐르는 영화 <리빙 하바나(원제:For Love or Country)>를 볼 때와 마찬가지로, <부에나 비스타 쇼셜 클럽>이라는 영화와 O.S.T를 들을 때처럼 쿠바에 가고 싶다. 쿠바 카리브 해의 해변을 걷고 싶다.

카스트로와 카리브 해변의 쿠바. 체 게바라와 정치적 동지였지만, 지금은 독재의 길을 걷고 있는 카스트로가 떠오르는 것은 쿠바 출신의 피아니스트 곤잘로 루발카바가 찰리 헤이든의 앨범 <녹턴>에 참여하고 있기 때문이다. 쿠바. 그 쿠바의 야경이 상상되는 찰리 헤이든의 앨범을 들으며 혁명을 꿈꾸지만, 어떻게 해야 온전한 혁명이 되는지 아직도 알 수가 없다. "혁명은 혼자 하는 것이다"라는 말만 벽과 허공에서 메아리칠 뿐이다.

덧붙이는 글 | <재즈, 그림과 문학이 있는 산책>(가제) 일부 원고입니다.

제 블로그 http://blog.naver.com/mangkwang에 올려놓았습니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: