【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

| | | ▲ 보라매. 배에 세로 무늬가 있는 것으로, 태어난지 아직 1년이 안 돼 사냥매로서 가장 용맹하고 활동이 왕성하다. 단 경험부족으로 사냥확률이 떨어지는 게 흠이다. 배의 세로무늬는 1년이 지나면 털갈이를 거쳐 가로무늬로 바뀐다. | | | ⓒ 최성민 | |

겨울은 온 대지가 꽁꽁 얼어붙기에 생명체들에겐 시련의 계절이다. 추위와 눈보라 속에서 목숨을 잃을 수도 있기에 겨울에 살아있는 것들은 생명을 지킨 채 봄을 맞기까지는 움츠림속에 바짝 긴장까지 해야 한다. 이처럼 혹독한 겨울일수록 필요한 것이 활력이라고 할 수 있다. 방 안에서 움츠리고만 있기보다는 눈 덮인 산야를 뛰어다니며 '이한치한'으로 겨울을 날려버릴 수만 있다면 이 얼마나 장쾌한 일인가.

겨울에 호쾌함의 절정이요, 신나기로 타의 추종을 불허하는 일이 있다. 순수 토종 자연 스포츠이자 사람과 야생동물이 어우러져 겨울을 '가장 활력 넘치는 계절'로 장식하는 민속 중의 민속, 매사냥이 그것이다.

나는 10여 년 전에 여행취재기자로서 당시 이미 현장에서 사라져 버렸던 매사냥을 전북 진안군 백운면 운교리에서 처음 만나 다시 세상 속으로 데려오게 되었다. 운교리 매사냥은 당시엔 쉬쉬하며 부지런한 마을사람들의 겨울나기 심심풀이 정도로 맥이 이어지고 있었다. 사냥이 허가제이고 매가 천연기념물이기 때문이었을 것이다.

그 이후 매사냥은 전북도지정 무형문화재가 되었고 진안군 백운면 운교리 박찬유씨 등이 재현하고 있다. 매사냥에 관한 이야기를 세 차례에 걸쳐 싣는다.

보라매

| | | ▲ 눈벌판에서 꿩을 잡아 막 뜯기 시작한 사냥매. 이 매는 배에 가로무늬가 있는 것으로 보아 나이가 든 '산진이'(산에서 1년 이상 지난 매) 또는 '수진이'(태어난 지 채 1년이 안 된 '보라매'로 들어와 사람 손에서 나이를 먹은 매)이다 | | | ⓒ 최성민 | | 매사냥은 야생 매를 받아 길들여서 꿩을 잡아 오도록 하는 겨울철 전통 사냥의 일종이다. 들짐승을 길들여서 들짐승을 잡아 오도록 하는 일이니 얼마나 사람의 공력이 들어가는 일이겠는가. 그래서 매사냥이야 말로 사람과 자연이 혼연일체가 되어, 사람이 자연으로 자연을 제압하는 '신토불이 자연 스포츠'라고 할 만 하다. 이 매사냥이 옛날에는 겨울철 청소년의 주색잡기를 막기 위한 건전 오락으로 권장되었다고 하니 그 가치를 알 만 하다.

매사냥은 고조선 시대에 북방 수렵 민족인 숙신족으로부터 들어왔다. 백제 때는 이를 일본에 전해 주었고 일본은 또 미국 등 서구에 전파시켰다. 고려 때는 '응방'이라는 관청을 두고 매사냥을 국가적으로 관리했으며 원나라에 '해동청 보라매'라는 사냥매를 조공물로 바쳤다는 기록이 전해온다.

또 조선 시대에는 '내응방'이라는 관청을 두고 군역 대신 매를 잡게 했으며, 그 후 일제 때는 허가제 아래에서 매사냥의 맥이 이어졌다. 그러던 것이 60~70년대 이후 산업화에 따른 이농 현상과 자연 훼손으로 어느 날 우리 곁에서 완전히 자취를 감추고 말았다. 그래서 정신문화연구원이 펴낸 <한국 민족 문화 대백과사전>에도 사진이 아닌 그림밖에 나오지 않는다.

매 받는 김용기 할아버지

| | | ▲ 생 매를 받기 위해 산등성이에 매장(그물)을 치고 위장막에서 미끼로 놓은 멧비둘기 줄을 당기며 지켜본다. | | | ⓒ 최성민 | | 매사냥을 하기 위해서는 우선 날아다니는 '생 매'를 받는(잡는다고 하지 않는다) 일이 가장 중요하다. 당시 운교리 매사냥패에서 생 매 받는 일(매받이)은 김용기 할아버지가, 봉받이(사령관격으로 매사냥 전반을 총괄 지휘하는 역)는 전영태 할아버지가 각각 맡고 있었다. 뒤에 말하겠지만 이들을 만나기 한 해 전에 운교리 매사냥꾼으로 가장 먼저 만난 사람으로 40대 후반의 박찬유씨가 있었는데, 그는 매받이와 봉받이를 모두 겸한 재주있고 왕성한 '신세대' 매사냥꾼으로 자리잡고 있었다.

매사냥꾼들은 해마다 겨울이면 야산에 매그물을 쳐서 매를 받는다. 날아다니는 매들의 눈에 잘 뜨일만한 산등성이에 터를 잡고 삼각형 모양으로 세 방향으로 그물을 세우고 그 안에 살아있는 멧비둘기를 다리에 줄을 달아 묶어둔다. 그리고 20~30미터 떨어진 곳에 소나무 등으로 위장막을 세우고 그 속에 매받이가 들어가 멧비둘기에 연결된 줄을 가끔씩 당겨 비둘기를 퍼덕이게 하면서 매를 유인한다.

매가 들지 않으면 일주일이건 보름이건 그렇게 하면서 기다리는 수밖에 없다. 매가 그물에 걸리는 순간 바로 달려가서 날개가 상하지 않도록 순조롭게 매를 걷어내는 일이 중요하기에 언제 매가 날아와 그물에 붙을지 모르는 상황에서 자리를 뜰 수가 없는 것이다. 그렇기에 매사냥에서 생 매를 잡(받)아내는 이가 가장 힘들고 중요한 일을 하는 셈이다.

이밖에 생 매를 받는 방법으로는 산 속에서 스스로 꿩을 잡은 매가 한 번에 다 먹지 못하고 풀섶에 숨겨두었다가 다시 먹으러 왔을 때 덮치기, 꿩이나 닭을 미끼로 하여 대나무로 성기게 엮은 소쿠리 같은 덫으로 놓기 등이 있었다.

매는 먹이를 먹기 전 꼭 한 번씩 먹이를 당겨보는 습성이 있기 때문에 덫에 묶어둔 먹이를 당기는 순간 덫이 닫히도록 돼있다. 옛날에는 지리산 어딘가에 전문 매받이들이 있어서 초가을부터 거기에 가서 매를 사오는 사람들이 많았다고 한다. 매를 사올 때는 매의 날개가 상하지 않도록 매 한 마리가 꿈쩍하지 않고 가만히 앉아있게 하는 천으로 만든 전용 보자기가 있었다고 한다.

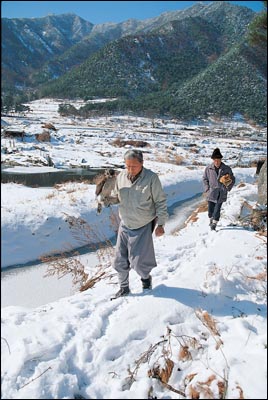

매사냥에 나서는 운교리 사람들

|  | | | ▲ 훈련이 끝난 매를 팔뚝에 얹고 매사냥에 나서는 사람들 | | | ⓒ 최성민 | 생 매를 받아오면 보름 정도 훈련을 시켜야 한다. 마을 사람들이 사랑방에 모여 번갈아 가면서 팔뚝에 받아 앉힘으로써 낯가림을 없애는 것이 훈련의 시작이다. 그 다음엔 도망가지 못하도록 발에 줄을 매고 밖에 나가서 밥을 주면서 부르는 '줄밥 먹이기' 이다.

이 두 과정이 끝나면 드디어 출전을 하게 되는데, 사냥 전 날 매를 적당히 굶기는 일이 매우 중요하다. 너무 굶기면 힘이 약해서 사냥을 못하고 많이 먹이면 배가 부르니 사냥할 생각을 않는다. 말하자면 사람이 예뻐서 사냥을 해오는 게 아니라 제가 배가 고프니 매가 꿩을 잡는 것이다.

매사냥에 있어서 덩치와 힘으로 말하자면 꿩이 매를 앞서지만 조물주가 부여한 신체적인 조건 때문에 꿩이 매에게 지는 것이다. 훈련과정에서 며칠을 내리 굶은 매는 멀리 날아갈 힘조차 없다. 단지 머리에 있고 눈에 보이는 게 꿩이나 산토끼 등 먹을 거리 뿐이다. 눈과 기만 살아있다고 할까?

그렇기에 꿩을 잡으면 사람이 바로 빼앗아내지 않으면 금방 포식을 하고 더이상 사냥을 하려고 하지 않는다. 힘을 얻었기에 때로는 영영 멀리 날아가 버리고 만다.

꿩을 잡았다가 사람에게 빼앗긴 매는 고기맛을 본 터에 더욱 눈을 부라리게 되고, 잠깐 높은 나뭇가지에 날아 올라갔다가도 사람이 닭다리로 유인하며 부르면 멀리 도망갈 힘도 없는 터에 다시 사람 품으로 돌아오는 것이다. 그리고 다시 봉받이 팔뚝에 올라 사냥을 나서게 된다. 이리하여 매사냥은 계속 이어져오게 된 것이다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: