|

봉우리 하나하나, 골짜기 하나하나가 그림 같은 금강산의 풍경에 심취해 사진 찍으랴, 구경하랴 쉴 틈이 없이 바빴습니다. 등산하는 느낌이 들지 않았지요. 구룡연 코스는 만만치 않은 산길입니다. 하지만 두 눈이 즐거우니 전혀 힘들다는 생각이 들지 않습니다.

앙지대와 삼록수를 지나 주차장에서 약 2km지점에 잠시 쉴 수 있는 공간이 있습니다. 바로 금강문 앞입니다.

이곳에는 화장실이 있어서 유료로 사용할 수 있습니다. 달러만 사용이 가능하며 소변기는 1달러, 좌변기는 4달러를 내야 합니다. 화장실은 남한에서 흔히 볼 수 있는 간이 화장실로 남한에서 제작한 것으로 보입니다.

| | | ▲ 금강문앞 쉼터. 앞쪽은 표식비, 바위 뒤로 노란색 유료 화장실이 보입니다. | | | ⓒ 백유선 | | 북한 화장실 관리인에게 이곳의 오물을 어떻게 처리하는지 물어 보았더니, 자기들이 매일 아래쪽으로 짊어지고 내려가서 처리한다고 했습니다. 그 말을 듣기 전까지만 하더라도 무슨 화장실 사용료가 그렇게 비싼가 하고 생각했으나, 사정을 듣고 나니 그 정도는 받아야 될 것 같다는 생각이 들었습니다.

"금강문을 지나야 금강산 맛이 납니다"

이곳에는 김일성 주석이 “이 금강문을 지나야 금강산 맛이 납니다”라고 한 것을 기념하는 표식비가 세워져 있습니다. 이제부터 비로소 본격적인 금강산의 경치를 맛볼 수 있다는 뜻이겠지요. 표식비와 바위에 새긴 글씨들에 대해서는 나중에 다시 정리하도록 하겠습니다.

| | | ▲ 김일성 주석의 현지지도 표식비 | | | ⓒ 백유선 | |

| | | ▲ 금강문. 거대한 바위가 머리를 기대어 문의 모양을 하고 있습니다. 이 곳에는 사진을 찍는 사람들이 많습니다. | | | ⓒ 백유선 | | 문이란 본래는 출입을 제한하거나 허용하는 통로입니다. 그러면서도 안과 밖을 구별하는 역할을 합니다. 문을 통해 안으로 들어가면 밖과는 다른 새로운 세상, 더 나은 세상이 펼쳐집니다. 사찰에서도 일주문, 천왕문을 지나 불이문을 넘어서면 부처의 세계라 할 수 있는 대웅전 앞마당에 이르게 됩니다.

결국 금강문은 지금까지와는 다른 세계, 즉 금강산 최고의 경치를 볼 수 있는 ‘금강의 세계’로 들어가는, 금강산의 관문의 역할을 부여받고 있는 셈입니다. 그러니 최소한 이곳을 통과해야 비로소 금강산에 왔다고 할 수 있을 것입니다.

금강문은 길을 가로막은 두 개의 커다란 바위가 서로 기대어 뚫려있는 문의 형상을 하고 있습니다. 사람이 다닐 수 있는 동굴모양의 길은 중간에서 한번 꺾여서 계단을 통해 위로 올라가게 되어 있습니다. 본래는 길을 막고 있었다고 하는데, 홍수로 바닥의 흙이 쓸려 내려가면서 지금처럼 바위 사이로 길이 생겨났다고 합니다.

| | | ▲ 금강문 들어가는 곳. 이렇게 들어가서 | | | ⓒ 백유선 | |

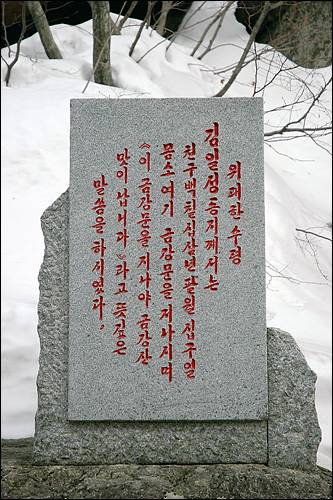

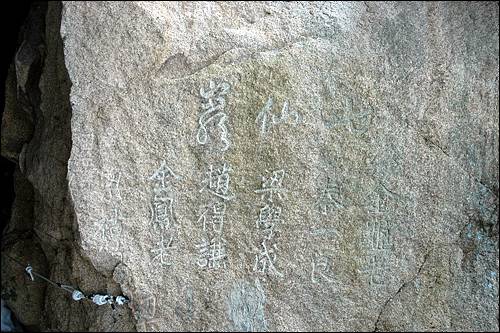

| | | ▲ 금강문 나오는 곳. 이렇게 나옵니다. | | | ⓒ 백유선 | | 금강문 앞 바위에는 붉은 한글로 금강문이라고 쓰여 있었습니다. 옛 글씨는 없나 하고 찾아보았더니 바로 곁에 한자로 희미하게 금강문(金剛門)이라고 새겨져 있었고, 자세히 살펴보니 옥룡관(玉龍關)이란 한자 글씨도 눈에 띄었습니다. 옥류동과 구룡연으로 가는 관문이라는 뜻입니다.

| | | ▲ 금강문 글씨. 한글 좌우로 희미하게 ‘금강문’, ‘옥룡관’이 한자로 쓰여 있습니다. | | | ⓒ 백유선 | | 금강산에는 이처럼 바위사이를 문처럼 지나가는 곳이 많은 데 대체로 금강문이란 이름을 가지고 있습니다. 그 중에서도 이곳 금강문이 가장 뛰어나다고 합니다. 사람의 눈은 누구나 비슷한지 이곳 금강문 글씨 곁은 많은 사람들의 사진 촬영 장소가 되고 있었습니다. 글씨가 선명하게 보이니 금강산임을 확실하게 나타내 주기 때문이 아닐까 하고 생각해 보았습니다.

금강문 글씨가 쓰여 있는 맞은편 바위에는 작은 글씨로 칠선암(七仙巖)이라고 쓰여 있었습니다. 금강문을 이루는 바위의 하나인데 왜 칠선암일까를 꽤 고민하며 생각해 보았으나 답을 찾을 수는 없었습니다.

자세히 살펴보니 그 아래 일곱 명의 이름이 새겨져 있었습니다. 글씨가 범상치 않은 것으로 보아 언젠가 이곳을 방문한 선비들이 자신들을 일곱 명의 신선에 비유하여 칠선암이라 한 것이 아닐까 하고 나름대로 결론을 내릴 수밖에 없었습니다. 정답을 모르니 이런 경우엔 틀리더라도 할 수 없습니다. 이렇게 상상하는 즐거움은 여행의 또 다른 즐거움이기도 합니다.

| | | ▲ 금강문 한쪽 바위에는 ‘칠선암’이라고 쓰여 있습니다. | | | ⓒ 백유선 | | 그들이 신선이기를 자처했다면 이제 저도 신선입니다. 아니 신선이 되기로 했습니다. 금강산에 온 사람 치고 신선이 아닐 사람이 있을까요? 아, 여자 신선이 있다는 이야기는 듣지 못했으니, 여성들은 신선이 될 수가 없겠군요. 그럼 선녀?

‘옥같이 맑은 물이 구슬처럼 흘러내리는’ 옥류동

금강문을 지나 신선이 되었으니 세상 복잡한 일은 모두 잊고 깨끗한 마음, 가벼운 발걸음으로 산행을 계속합니다. 다양한 모습으로 새로이 펼쳐지는 금강산의 경치를 앞뒤로 하며 한참을 가다보면, 금강산 최고의 경치라고 해도 지나치지 않은 옥류동에 이르게 됩니다.

옥류동은 글자 그대로 해석하면 ‘옥같이 맑은 물이 구슬처럼 흘러내리는 골짜기’란 뜻입니다. 그 이름만으로도 이곳의 모습이 기대가 될 정도입니다.

커다란 바위들이 흰 눈 속에 여기 저기 널브러져 있는 절벽아래 비탈길을 지나면 무대바위가 나타납니다. 선녀들이 내려와 춤을 추었다는 이 바위는 옥류동의 경치를 구경하도록 하기 위해 마치 일부러 만들어 놓은 듯 계곡의 일부를 덮고 있습니다. 옥류동의 경치를 구경하기에는 더없이 좋은 장소로 생각됩니다.

아마도 많은 시인들, 화가들이 거쳐 갔을 이 바위에 서면 보이는 곳은 선계요, 보는 이는 바로 신선입니다. 인간이 만들려고 해도 이렇게 만들 수는 없을 것입니다. 봉우리며, 바위며, 계곡이며, 보이는 것 하나 하나가 눈길을 사로잡아 다른 생각을 할 틈을 주지 않습니다. 이런 곳에서는 절로 시구가 떠올라야 하는데.

이곳이 옥류동이란 이름을 갖게 된 것은 옥류담과 옥류폭포가 있기 때문입니다. 깊이만 5~6m가 된다는 옥류담과 그 위쪽에서 완만한 경사로 구슬처럼 흘러 내렸을 옥류폭포는 모두 얼어 있는 지라 그 느낌이 덜한 것이 아쉬움으로 남습니다. 다소 조악해 보이기는 하지만 인간의 손길인 옥류교는 멀리서 계곡의 경치에 한 가지를 보태고 있습니다.

| | | ▲ 옥류동. 가운데가 무대바위, 그 뒤로 옥류담과 옥류폭포가 있습니다. | | | ⓒ 백유선 | |

| | | ▲ 옥류동. 옥류교 위에서 아래쪽을 내려다 본 모습입니다. 옥류폭포와 옥류담은 모두 얼어있습니다. | | | ⓒ 백유선 | | 표현력이 부족하여 이 절경을 제대로 그리지 못함을 한탄합니다. 대신 최남선이 <금강예찬>에서 옥류동에 대해 묘사한 일부를 옮겨봅니다. 뒤에 친일파로 오점을 남기긴 했으나 그의 문학적 상상력은 탁월합니다.

“기묘, 웅장, 밝음, 화려, 그윽함, 현묘함, 원만함, 빼어남, 소리, 색채, 정신, 기운 등 이밖에 우리가 상상할 수 있는 일체의 미적 요소, 미적 조건, 미적 요구를 모조리 제출하십시오. 그리하여 이 모든 것의 완전한 조화 상태를 상상하여 보십시오. 그런데 그것이 물적으로 또 경치상으로 성립된다고 하면, 그것이 어찌 되는지를 알려하거든, 나는 옥류동을 보시라 하겠습니다.”

상상할 수 있는 모든 아름다운 요소들이 조화를 이룬 상태가 경치로 나타난 것이 옥류동이라는 그의 묘사는 실로 옥류동의 경치가 어느 정도인지를 말해줍니다. 게다가 그는 이 정도로는 부족했는지 자신의 묘사는 옥류동의 만 가지 중에서 한 가지조차 제대로 그리지 못했다고 하고 있습니다. 이보다 더 극찬할 수 있는 표현은 없을 것 같습니다.

옥류동의 경치에 빠져 있을 수밖에는 없습니다. 정해진 시간과 일정이 있기 때문입니다. 할 수 없이 발걸음을 옮겨 옥류교를 지나 조금 오르다보면 계곡아래에 연주담이 나타납니다. 모르긴 해도 옥빛으로 빛났을 이 두개의 연못은 표지판을 보지 않으면 지나치기 쉽습니다. 여러 차례 반복하는 말이지만 얼어있기 때문입니다.

| | | ▲ 연주담. 얼어있어서 본래의 아름다운 모습을 볼 수 없습니다. | | | ⓒ 백유선 | | 선녀들이 놀다가 흘리고 갔다는 두개의 구슬이 지금은 못이 되어, 초록빛 물이 구슬처럼 흘러 고이고 또 넘치는 곳입니다. 마치 두개의 초록 구슬을 꿰어 놓은 듯하다고 해서 연주담이라고 합니다. 누가 처음 이름을 붙였는지 모르지만 그 발상이 대단합니다. 신선이 아니면 붙이기 어려운 이름입니다.

눈과 얼음에 덮여 온통 흰빛인 계곡은 색다른 느낌으로 다가오기도 하지만, 아무래도 옥류동과 연주담 등 계곡의 경치는 다른 계절이면 더 좋을 것 같다는 생각이 머리를 떠나지 않았습니다.

덧붙이는 글 | 지난 2월초 2박 3일 동안의 금강산 기행기의 아홉 번째입니다.

|

|