2020년 11월 11일, 광주발 제주행 낮 12시 20분 비행기 탑승으로 나의 제주살이가 시작되었다. 하루 전날, 따스한 햇볕의 응원 속에서 지리산의 짐이 제주로 먼저 출발했다. 그렇게 1박2일 간 물 건너 이사가 진행되었다.

고향인 제주에서 육지로 처음 떠났던, 30년도 더 된 이사 풍경은 자세히 기억나진 않는다. 우선 이삿짐이랄 게 없이 몸만 제주를 떠나면 되는 정도로 가벼웠던 이사로 기억한다. 새로운 세상에 대한 호기심으로 들떠 있던 19살 아이의 32년 육지살이는 그렇게 시작되었다. 몸도 마음도 가볍게 나풀거리던 이사랄까?

그때와는 반대 방향인 귀향길은 '가벼움'과 '들뜸' 대신 몇 년간의 고민과 결단의 시간이 필요했던 나름 무거운 길이었다. 나이가 든다는 것은 여러 면에서 점점 무거워지는 것들을 감당해나가는 과정이려나?

밥값이 없으면 구내식당에서 식판 하나에 여럿이 몰려들어 밥을 먹고, 여관비가 없어도 추운 동아리방 연탄 난로 하나에 의지해서 몸의 한쪽만 뜨거운 채로 웅크리고 자던 젊었던 시절의 가벼움이 다시 오지는 않을 것이다.

나에게 주어지는 삶의 무게를 감당해낼 근육을 키우며, 또 간간이 흐르는 땀방울을 식혀줄 한 줄기 바람에 웃을 수 있는 순간들을 놓치지 않으며 살아갈 수 있기를 바라본다. 먹먹한 마음으로 멀리 떨어져서 걱정하며 지낼 것인지, 곁에서 일상을 함께 할 것인지의 선택지 중 '함께'를 선택해서 어머니와 일상을 나눈 지 이렇게 1년이 지났다.

다시 고향으로 온 지 1년

큰사진보기

|

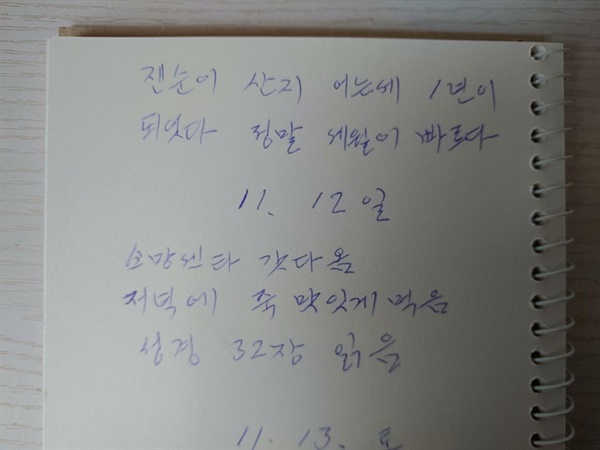

| ▲ 어머니의 일지 우리가 함께 산지 1년 되던 11월 11일, 어머니가 쓴 일지 내용이다. 매일 일지를 쓰고 달력에 날짜 표시를 하다보니 이제 매일 아침 날짜를 확인하는 것이 서서히 습관이 되어간다. |

| ⓒ 이진순 | 관련사진보기 |

생활용품을 마련하느라 눈이 아프도록 인터넷 쇼핑을 하고 마트에 발품을 팔며 첫 한두 달은 지나갔다. 현무암 돌담길이 늘어선 마을길을 돌아다니고 바다 나들이를 하면서, '아 내가 진짜 제주에 와 있구나'라는 느낌으로 신기하던 순간들도 종종 있었다.

기분 좋은 바람으로 나를 맞아주는 옆 마을의 연못은 어느새 '내 마음의 명소'가 되었고, 어머니가 사시던 집까지 걸어서 또는 자전거로 다닐 수 있는 예쁜 마을길도 알게 되었다. 조금만 걸어가면 만날 수 있는 푸르고 넓은 바다는 이제 언제나 그 자리에 있는 믿음직한 친구 같다. 한겨울 초록의 양배추가 신기했던 제주의 겨울 밭 풍경도 두 번째를 맞는다. 이렇게 나는 조금씩 제주인이 되어가는 중이다.

어머니에게 우리가 같이 산 지 1년이 되는 날이라는 말을 했더니 그것밖에 안됐냐고, 너랑 쭉 살아온 것만 같다고, 혼자 살았던 1년의 기간도, 아버지와 살았던 것도 기억이 나질 않는다고 말했다. 그러더니 그 다음날 일지에는 나와 같이 산 지 어느새 1년이 되었다고, 정말 세월이 빠르다고 적었다. 그때그때 어머니의 마음이다.

금방 있었던 일도 종종 잊어버리는 어머니와 일주일쯤 지내다가 궁금한 마음에 "어머니, 센터 갔다 오믄 빈집에 들어오는 게 아니라 나가 집에 이신(있는) 건 알맨(알아)?" 하고 물었다.

어머니는 너무 당연하다는 듯이 눈이 좀 커지면서 그렇다고 대답했다. 의지할 수 있는 딸이 같이 살고 있다는 사실만으로도 표정 없던 어머니의 얼굴에 표정과 생기가 조금씩 생겨나는 것을 느낀다. 무채색의 느낌에서 유채색의 느낌에 가까워졌달까?

어머니는 치매 검사와 관리를 시작한 지 4~5년이 되어가는데, 심해지지 않고 비슷한 상태를 유지하고 있다. 덕분에 큰 도움이 아니라 기본적이고 작은 도움만으로도 어머니의 삶은 밝아진다.

잘 자고 잘 먹고 잘 싼다. '돌본다'는 것은 이런 삶의 기본을 챙기는 것에서 시작된다. 집안에서 움직이는 정도는 문제없을 만큼 잘 걷는다. 바깥 산책도 지팡이와 휠체어가 함께라면 충분히 가능해서, 따뜻한 일요일 낮이면 바닷가와 연못 나들이를 나서곤 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 겨울 바닷가 나들이 추위에 한동안은 어머니와 나들이 하기가 쉽지 않을 것 같아 11월 마지막 일요일 길을 나섰다. 맑고 따스한 날 덕분에 바닷가에 한참을 앉아있을 수 있었다. |

| ⓒ 이진순 | 관련사진보기 |

산다는 것은 늙어가는 것인데

멀리서 걱정하는 대신 '함께'를 선택해서 내 마음이 편안해진 만큼, 그 걱정의 자리를 잔소리가 차지하는 경우가 많아지기도 한다. 나도 모르게 나의 기대치가 현실의 어머니를 넘어서기도 하고, 나의 기준과는 다른 어머니의 생활습관에 잔소리가 늘기도 한다. 하루 신은 양말이 하나도 안 더러워졌다며 더 신으려는 어머니에게 잔소리를 하다가 결국 센터에서 발 커버를 신는 겨울에는 거의 안 더러워지긴 하니까 이틀 신기로 협상을 하기도 한다.

어머니가 살아온 시간과 그 속에서 만들어진 삶의 습관들이 나의 그것들과 많이 다르고 부딪치는 것은 어쩔 수가 없겠구나 싶기도 하다. 다만 우리 사회의 어쩌면 강박적인 '위생관념'들이 반드시 바람직한 것만은 아닐 것 같다는 생각이 들어 '적절함'을 유지하려 노력 중이다. 다양한 이유와 방식으로 만들어지는 우리 시대의 위생관념들이 우리와 다른 시대를 살아온 노인들을 대하는 우리의 태도와 마음에 많은 영향을 끼치는 것 같기도 하다.

또한, 우리 사회에서는 '늙음'이 종종 '쓸모없음', '짐스러움'으로 받아들여지기도 한다. 표현은 보통 조심스럽지만, 사회의 공기는 우리의 말보다 솔직하다. 노인시설 지역 유치에 대해 주민들이 나서서 혐오시설 유치 반대를 외치고, 이 반대가 관철되었다고 지역 국회의원이 오랜 숙원사업이 해결되었다며 자신의 치적을 내세우는 뉴스가 보도된다. 우리 사회에서 늙음은 '짐'을 넘어 '혐오'가 되고 있나보다.

경쟁과 효율 숭배의 세상에서 경쟁력이 있지도 효율적이지도 않은 노인들이 그런 대접을 받는 것은 자연스러운 일이겠거니 하는 생각도 든다. 이렇게 죽도록 발전하고 성장하고 앞으로도 성장을 멈추면 안 된다고 부르짖는 세상에서 대부분의 노인들이 따뜻하게 삶을 마무리하기가 이리도 힘들다면, 그 발전과 성장은 무엇을 위한 것인가를 묻게 된다. '노인문제'는 노인들의 문제가 아니라 우리의 삶의 문제이다. 산다는 것은 늙어가는 것이기 때문이다.

이렇게 어머니와 1년을 살아가면서 나에게 장착된 여러 고정관념들을 털어가며 '삶' 그 자체를 들여다보는 연습을 하게 된다. 사회의 주류적인 사고를 자꾸만 벗어나는 존재들이 '노인'이라는 존재이다. 그래서 우리가 맹목적으로 달려가는 삶에 자꾸만 질문을 던지는 존재이기도 하다. '어머니'라는 거울로 나와 세상을 비춰보면서 나의 제주살이 1년이 지나간다. 그리고 이제 2년차를 맞으며, 이 거울을 깨끗이 한 번 닦아본다.