| 드라마 <고독한 미식가>의 주인공은 소소한 탐식을 통해 일상의 고단함과 노곤함을 이겨냅니다. 고독한 방구석 연주자인 임승수 작가는 피아노 연주를 통해 얻는 소소한 깨달음과 지적 유희를 유쾌한 필치로 전달합니다.[편집자말] |

"아빠! 시끄러워. 좀 그만 치면 안 될까?"

"여보! 또 그 곡이야? 질리지도 않냐? 지겹다 지겨워!"

자신의 특정 '행위'가 꾸준히 화폐로 바뀌는 이들을 '프로'라고 부른다. 일단 내가 프로 작가인 것은, 자본주의 사회에서 내 글이 그럭저럭 화폐와의 교환성을 획득하기 때문이다. 건반을 누르는 행위 또한 그렇다. 김선욱, 조성진, 손열음, 임동혁 같은 피아니스트를 건반의 프로라 부를 수 있겠다. 하지만 내가 건반을 누르는 행위는 환금성은 고사하고 타인의 짜증만 유발하는 것 같다.

그렇다. 나는 '아마추어' 피아노 연주가다. 일단 임승수 피아노 독주회를 연다면 무료 티켓을 대량 살포해도 청중이 거의 모이지 않을 것이다. 내 연주를 청취하기에는, 자신의 시간이 너무나 소중하니까. 청취 노동 일당을 후하게 쳐줘야 그나마 오려나? 과연 이보다 더한 아마추어의 조건은 없다. 그러고 보니 그동안 가족에게 몹쓸 짓을 했구나. 아무튼 여차저차 해서 고독한 방구석 피아니스트가 되었다. 가족의 외면 속에서 모든 신경을 손가락 끝에 집중해 건반을 누르고 있다.

나는 왜 피아노를 치는가? 일반적으로 남자가 갑작스레 피아노를 연습하면 여성에게 어필하기 위해서라고 여기는 경향이 있는 것 같다. 하지만 나는 아내와 딸 둘이 있는 기혼 아저씨다. 열심히 쳐봤자 집안 여성들의 짜증만 유발한다.

나이 오십에 가까운 남자가, 돈도 안 되고 여성에게 어필할 수 없음에도 피아노에 몰입한다면 일단 '진심'인 거다. 최근 취미로 피아노를 배우는 이들이 부쩍 늘었는데 뭘 그 정도로 진심 운운하느냐고? 일단 베토벤의 <엘리제를 위하여>와 얽힌 사연을 듣고 진심 여부를 판단해주기 바란다.

엘리제를 위하여, 특정음이 다른 연주들

큰사진보기

|

| ▲ 7번째 마디 음이 레냐 미냐는 음향학으로 따져봐도 그렇게 단순한 사안은 아니다. |

| ⓒ 최은경 | 관련사진보기 |

<엘리제를 위하여>는 자동차 후진 음악, 학교 종, 휴대폰 벨소리로 두루두루 활용되는 닳고 닳은 곡이다. 어릴 적 피아노 학원 다니는 친구들의 최우선 정복 대상 곡이었는데, 뭔가 이놈을 그럴싸하게 연주해야 피아노 좀 친다는 평가를 받을 수 있는 분위기이기도 했다.

나 또한 어린 시절 배웠던 곡이지만, 그때는 음표 보고 대충 건반 찾아 누르기에만 바빴던 것 같다. 어느새 수십 년이 흘러 베토벤이 이 곡을 완성했을 때보다 더 많은 나이를 먹었다.

아무리 방구석 취미라지만 나름 진심인지라 악상기호, 음표 하나하나에서 작곡가의 의도를 고민하며 나름 세심하게 악보를 들여다보게 되었다. 그래야 베토벤의 진심에 가닿을 수 있겠다 싶어서다. 그러고 보니 <엘리제를 위하여>가 피아니시모로 시작한다는 사실을 제대로 인지한 것도 최근이다.

일단 대가의 연주를 참고하려고 유튜브에서 이보 포고렐리치와 정명훈의 연주를 차례로 들었다. 둘 다 훌륭한 연주였지만, 의외의 차이점을 발견했다. 연주하는 음이 다른 것 아닌가! 아래 악보에 표시한 음표 말이다.

큰사진보기

|

| ▲ 베토벤 "엘리제를 위하여" 악보 7번째 마디에 문제의 "레 음이 표시되어 있다. |

| ⓒ G. Henle Verlag | 관련사진보기 |

보다시피 7번째 마디의 파란색 상자 안 음표는 '레'다. 정명훈은 이 악보처럼 '레'로 연주했다. 직접 마디 수를 세어보고는 8번째 마디 아니냐고 할 사람도 있겠지만, 못갖춘마디라 7번째가 맞다.

동일한 선율(레-도-시-라)이 곡 전체에서 여섯 번(7, 21, 44, 58, 88, 102번째 마디) 나오는데, 정명훈은 모두 '레'로 연주했다. 그런데 이보 포고렐리치는 '미'(미-도-시-라)로 연주하는 것 아닌가! 궁금해서 집에 모셔놓은 피아노 명곡집(1987년 발행됐으며 당시 가격 2,500원)을 펼쳐 <엘리제를 위하여>의 해당 부분을 확인했다.

그런데 내가 소싯적에 보고 연주했던 악보는 정명훈이나 포고렐리치와도 다른 것 아닌가! 앞선 다섯 군데(7, 21, 44, 58, 88번째 마디)는 '미'(미-도-시-라)인데, 마지막 102번째 마디에서만 '레'(레-도-시-라)다. 이럴수가! 방구석 연주자일 뿐이지만, 일단 '정확하게' 연주하려면 연구가 필요하겠다는 생각이 들었다.

이유 찾아 시간 쓰고 돈 쓰고

실마리를 얻기 위해, 정확한 고증으로 유명한 독일의 헨레(Henle) 악보를 7,450원에 주문했다. <엘리제를 위하여> 한 곡만 있는 악보의 가격치고는 비싸지만, 호기심을 누를 수 없었다. 배송받자마자 해당 부분을 살펴보았는데, 정명훈의 연주처럼 여섯 군데 모두 '레'다.

물론 헨레 악보의 판단이 틀렸을 가능성도 있다. 하지만 '레'로 고증한 이유를 살펴보니 상당히 설득력이 있었다. 자초지종은 이러하다. 베토벤은 이 곡을 1810년에 작곡했으나 출판하지 않고 1827년에 사망했다.

1865년에 음악학자 루트비히 놀(Ludwig Nohl)은 뮌헨에 사는 바베트 브레들(Babette Bredl)이라는 여성이 소유한 베토벤의 <엘리제를 위하여> 자필 악보를 꼼꼼히 살펴보고 필사할 기회를 얻었다. 이 루트비히 놀의 필사본을 토대로 1867년에 출간된 것이 최초 판본이다.

현재 베토벤의 자필 악보와 루트비히 놀의 필사본은 모두 소실됐으니, 1867년 판본이 베토벤의 자필 악보와 시기적으로 가장 가깝다. 이 판본에서는 처음 등장하는 7번째 마디의 음만 '미'이고 이후 다섯 곳은 모두 '레'다. 내가 국제 악보 도서관 프로젝트(International Music Score Library Project) 사이트에 접속해 PDF로 된 악보를 내려받아 직접 확인했다. 요컨대, 초판에는 '미(1회)'와 '레(5회)'가 공존했다.

3년 후인 1870년에 초판의 오류가 수정된 판본이 출간됐는데, 거기에는 문제의 7번째 마디 음이 '레'로 수정되어, 여섯 군데 모두 '레'가 됐다. 1867년 초판에는 명백한 몇몇 오류가 있었는데, 그걸 바로 잡으면서 7번째 마디의 '미'를 '레'로 수정한 것이다. 초판의 오류는 악필로 유명한 베토벤의 악보를 필사하는 과정에서 발생한 것으로 추측된다.

오히려 최초 판본이 맞고 1870년 수정 판본이 틀렸을 수도 있지 않을까? 베토벤이 첫 7번째 마디만 일부러 '미'로 작곡한 거라면? 하지만 1810년에 베토벤이 남긴 다른 스케치에서도 <엘리제를 위하여> 주제 선율을 발견할 수 있는데, 그 스케치의 7번째 마디에 명백하게 '레'로 표기되어 있다. 아래 사진의 화살표 부분에서 확인할 수 있다. 이를 토대로 헨레 악보는 여섯 군데 모두 '레'라고 판단한 것이다.

큰사진보기

|

| ▲ 1810년에 베토벤이 남긴 악보 스케치 우측 끝의 화살표에서 문제의 "레"를 발견할 수 있다. |

| ⓒ G. Henle Verlag | 관련사진보기 |

곡의 구조를 따져보더라도 '레'가 자연스럽다. 아래는 내가 표식을 추가한 헨레 악보다.

큰사진보기

|

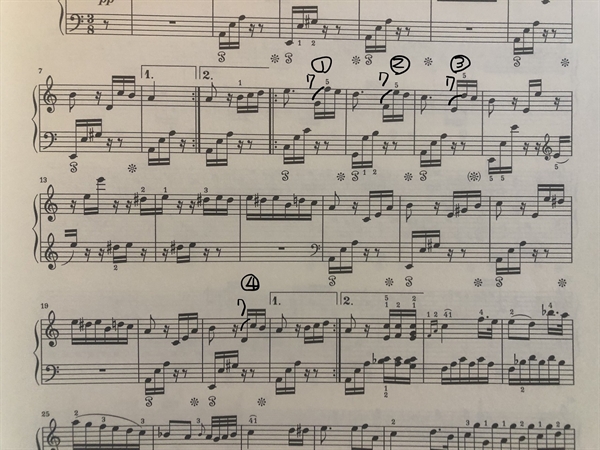

| ▲ 내가 표식을 추가한 "엘리제를 위하여" 악보 ①, ②, ③으로 표시한 곳에는 7도 도약이 있다. 이러한 순차적 7도 도약은 ④에서 레-도 7도 도약으로 자연스럽게 연결된다. |

| ⓒ 임승수 | 관련사진보기 |

①, ②, ③이라고 표시한 곳에는 각각 솔-파, 파-미, 미-레의 순서로 7도 도약이 있다. 이러한 순차적 7도 도약은 ④에서 레-도 7도 도약으로 자연스럽게 연결된다. 그런데 만약 ④에서 '레' 대신 '미'로 바뀐다면? 미-도 6도 도약이 되어 앞선 세 번의 7도 도약과의 연관 고리가 끊어진다.

물론 '미'를 선택한 판본도 나름의 이유가 있을 테다. 하지만 내가 팔랑귀라 그런지는 몰라도, 일련의 자료를 접하고는 '레'로 급격하게 기울었다. 판단을 내린 후 유튜브에서 연주를 더 찾아보니, 쇼맨십 강한 피아니스트 랑랑도 '레', 진중한 학구파 알프레드 브렌델도 '레'다. 그렇구나! 랑랑과 브렌델도 내 편이니 든든하지 않은가.

그래 봐야 한 음 차이인데, 뭘 그리 예민하게 구느냐고 생각할지도 모르겠다. 일부러 의식해서 듣지 않으면 대부분 모르고 지나가는 데다가, '레'를 '미'로 쳤다고 해서 곡의 느낌과 분위기가 크게 변하는 것 같지도 않으니 말이다.

소신껏 '레' 건반을 누르기까지의 고민

하지만 음향학으로 따져봐도 그렇게 단순한 사안은 아니다. 문제의 '미'는 330Hz이며, '레'는 294Hz다. 알다시피 330Hz면 1초에 고막이 330회 진동하는 것이고, 294Hz면 294회다. 베토벤이 '레'를 적어넣었다면 1초에 고막을 294번만 흔들라는 건데, 왜 멋대로 330번을 흔드는가. 무려 36회나 많지 않은가!

화성적으로도 미묘한 차이가 있다. '미'라면 해당 부분은 화성적으로 미-솔#-시가 되어, 라단조(A minor) 조성 체계에서 딸림화음(V)이 된다. 그런데 '레'라면 화성적으로 미-솔#-시-레, 그러니까 7음 '레'가 추가된 딸림7화음(V7)이다. 베토벤이 딸림7화음을 의도하며 '레'를 사용했다면, '미'로 연주할 경우 베토벤의 본의와 어긋난다.

물론 음악 이론에 조예가 있는 사람이라면 다음과 같이 반론을 펼칠지도 모른다. 딸림7화음에서 7음은 반음이나 한음 하행(下行)해서 해결되는 게 정석인데, 이 곡에서는 7음인 '레'가 하행해서 '도'나 '도#'으로 해결되지 않으니 화성법 규칙의 관점에서 문제가 있다. 그러니 '미'가 화성적으로 올바른 선택 아니냐는 거다. 고개가 끄덕여지는 날카로운 지적이다. 아마도 '미'를 선택한 판본은 그런 부분도 고려하지 않았을까 싶다.

하지만 그러한 주장을 흔쾌히 받아들이기에는 앞서 언급한 1867년 판본, 1870년 판본, 그리고 1810년 베토벤 자필 스케치 등의 증거물이 지닌 무게감이 너무 크다. 작곡가들이 언제나 화성 진행 규칙을 엄격하게 준수하면서 작곡하는 것도 아니고. 실제 음악의 변천사를 살펴보면 기존 규칙과 틀을 과감하게 넘어서며 진화하지 않았는가.

사람들은 대체로 엘리제의 정체를 제일 궁금해하는 것 같다. 위키피디아, 나무위키 등에서 <엘리제를 위하여> 항목을 찾아보면 유력 후보로 테레제 말파티 외에 몇몇 여인을 거론하며 상당한 분량을 할애한다. MBC '서프라이즈'에서도 엘리제가 누구인지를 소재로 다루기도 했다. 하지만 생뚱맞게도 나는 '레'와 '미'의 실체적 진실이 궁금하다. <엘리제를 위하여>를 통해 내가 만나고 싶은 사람은, 이 곡을 작곡한 베토벤이기 때문이다.

어쨌든 7,450원을 들여 헨레 악보를 구입하고 관련 정보를 찾아 인터넷 바다를 열심히 떠돈 소득이 있어, 이제는 소신껏 '레' 건반을 누를 수 있게 되었다. 이런 내 모습을 보고서는 땡전 한 푼 안 나오는 일에 헛심 쓴다며 고개를 절레절레 흔드는 이도 있으려나.

일단 그런 생각에 대해서는 존중하지만, 그 유명한 <엘리제를 위하여>도 베토벤 생전에는 출판되지 않아서 그에게 땡전 한 푼 쥐여주지 못했다는 사실을 간과하지 않았으면 좋겠다. 원래 무언가에 진심이 된다는 것은 경제적 손익을 따지는 일과는 무관할 뿐만 아니라, 오히려 그런 태도에서만 우러나올 수 있는 고유의 멋과 향기가 있다. 그 풍취를 경험한 이라면 피아노에 대한 내 진심을 조금은 이해하지 않을까.