제주 포도 뮤지엄을 다녀왔다. 마침 티앤씨 재단의 아포브(APoV. Another Point of View) 전시가 열리고 있었다. '너와 내가 만든 세상'이라는 테마를 주제로 2020년 서울에서부터 시작된 전시다. 한, 중, 일 8인 작가들의 작품과 세 개의 테마 공간이 마련되어 있었다.

첫 번째는 '균열의 시작'으로 사람들의 뒷말과 가짜 뉴스라는 불안으로 자라는 인간의 마음 상태를, 두 번째 전시실 '왜곡의 심연'은 익명의 군중과 분노, 인간의 피비린내 나는 현장과 마주하면서 도도하게 흘러온 역사 속에서 나는 누구인가를 돌아보게 했다. 세 번째 전시실 '혐오의 파편'에서는 인권을 위해 싸웠던 사람들을 만날 수 있었다. 우리가 일상에서 흔하게 접하는 뒷말, 오해, 왜곡, 상처와 균열에 대하여 생각하게 했다.

"아가, 봄이 왔다"

2층 전시실로 막 들어갔을 때 뭔가 숨이 탁 멈추는 듯한 문구 하나와 맞닥뜨렸다. 바로 '케테 콜비츠 "아가, 봄이 왔다"'라는 문구였다. 보지 않아도 듣지 않아도 뭔가 수많은 것들이 상상될 것 같은 저 말을 한 사람은 누구일까. 어둠 속에 갇혀 있는 자화상과 노동자와 빈민의 삶을 표현한 판화들, 전쟁으로 자식과 손자를 잃은 한 여성의 절규를 보았고 만났다. 특히나 그녀의 일기 구절구절이 가슴에 전율을 느끼게 하기에 충분했다.

'케테 콜비츠'는 내게 그렇게 왔다. 집으로 돌아오는 내내 그녀가 더 궁금했다. 당장 책 <케테 콜비츠>(카테리네 크라머 지음/실천문학사)를 주문해 읽으며 그녀의 삶과 생애를 구체적으로 마주할 수 있었다. 전시회에서 느꼈던 감정 그대로를 다시 책으로 전달받았다.

케테 콜비츠는(1867~ 1945) 독일의 판화가이다. 판화를 통해 시대를 관통하며 민중과 노동자의 삶을 표현했고 자화상을 통해 자기 생각과 사상을 여한 없이 그려냈으며 전쟁의 참상과 부조리함을 증언한 작가다.

큰사진보기

|

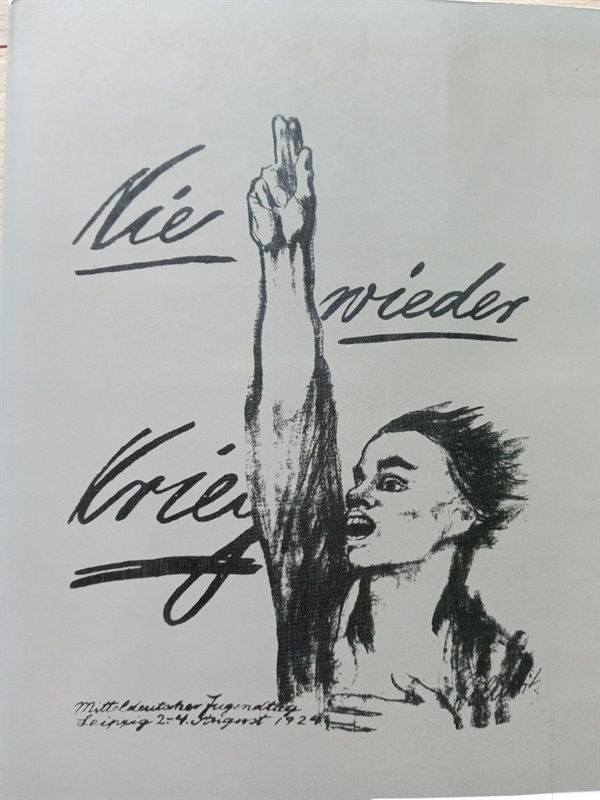

| ▲ 케테 콜비츠의 첫 포스터. 라이프치히에서 열린 청소년대회에 사용(1924년 8월 2~4일). 석판화 |

| ⓒ 김정희 | 관련사진보기 |

무려 100여 점에 달하는 그녀의 자화상은 그녀가 말했던 것처럼 '독백의 시각적인 형태'로 나타났다. 그녀가 생애에 걸쳐 얼마나 깊이 자신의 내면에 천착해 왔는가를 알게 한다. 판화라는 미술 장르를 세계적인 위치로 끌어올린 사람으로도 자리매김했다.

특히나 중국의 작가 '노신'은 케테 콜비츠의 판화를 중국에 퍼뜨린 사람으로 그 영향력이 대단했다고 한다. 판화가 표현할 수 있는 단순하고 간단명료함은 어떤 메시지를 전달하는 데 다시 없는 도구여서 케테 콜비츠가 하고자 했던 말이 판화를 통해 세상 밖으로 퍼진 것이다.

1867년 쾨니히스베르크에서 출생한 케테 콜비츠는 비교적 부유하고 자유로운 분위기를 가진 집에서 태어났다. 아버지의 전폭적인 지지를 받으며 공부했고 뮌헨에서 루드비히 헤르테리히의 미술 지도를 받았다. 의사인 남편을 두었고 첫아들 한스를 낳았다. <직조공 봉기> 작업을 시작으로 <농민전쟁> 연작, <프롤레타리아> 연작 등 끊임없는 작업을 통해 농민과 근로자 하층민의 삶을 대변하고 투쟁하고 맞서며 시대를 증언하는 삶을 살았다.

"나는 목적을 갖고 작품을 만든다. 구제받을 길 없는 약자들, 상담도 변호도 받을 수 없는 자들, 도움을 절실히 필요로 하는 이 시대의 사람들을 위해 한 가닥의 책임과 역할을 담당하려 한다." - <전쟁> 연작을 공개하는 자리에서 케테 콜비츠의 말

제1, 2차 세계대전을 겪으며 소중한 아들과 손자까지 잃은 케테 콜비츠의 삶이 어땠을지 짐작이 가고도 남는다. 그녀는 30여 년 동안 쓴 일기에서 그런 자신의 심경을 고스란히 쏟아놓고 있는데 심호흡이 필요할 만큼 일기 안에는 그녀의 마음이 밑바닥에 닿아 있음을 보게 된다.

"당신의 아들이 전사했습니다." 1014년 10월 30일의 일기는 이렇게 쓰였다. 그 어떤 사실이 더 필요할까. 한 문장으로 모든 어미와 아비의 마음을 관통하고 있다.

"너는 '돌아올게요',라고 말했었지. 네 침대 위에 있던 시든 잎들을 거두고, 네 유품들을 천으로 덮었다. 하얀 천 위에 흰 자작나무들이 놓여 있구나. 네 침대 옆에... 아가, 봄이 왔다." - 1919년 2월 6일 일기 중

큰사진보기

![케테 콜비츠 [애도]자식을 잃은 어미의 슬픔이 묻어나는 것 같다.](https://ojsfile.ohmynews.com/STD_IMG_FILE/2021/0823/IE002856460_STD.jpg)

|

| ▲ 케테 콜비츠 [애도]자식을 잃은 어미의 슬픔이 묻어나는 것 같다. |

| ⓒ 김정희 | 관련사진보기 |

그녀의 일기는 가슴을 먹먹하게 하다가도 분노가 치밀게 하기도 했다. 전쟁을 반대했음은 물론이거니와 노동자와 농민, 소외 계층에 시선을 두고 삶의 방향을 그들의 곁에 두고 오직 자기 자신과 마주하며 검고 굵은 선을 이용해 자화상에 몰두한 삶이 경의롭다.

'그녀는 소박하면서도 직선적이었는데 유명하게 된 뒤에도 이러한 본질을 잃지 않았다. 모든 겉치레와 꾸민 말투와 과장된 태도를(중략) 그녀는 경멸하였다. 외모나 행동거지에서도 그녀는 인습에서 벗어난 소박한 면을 보여주었다.' - 38쪽

한 권의 책을 읽는 일은 한 사람의 귀한 인연을 만나는 일이기도 하다. 이 여름의 한복판에서 만난 독일의 판화가 케테 콜비츠는 지금을 살아가는 우리에게도 분명한 메시지를 던지고 있다.

이웃과 시대의 불행과 죽음, 행복과 환희의 순간을 똑바로 직시하라며 이러한 유언을 남긴다.

"씨앗들을 짓이겨서는 안 된다. 이것은 나의 유언이다." -1941년 12월 일기

우연히 알게 된 한 사람. 그녀 케테 콜비츠는 내게 잊지 못할 선물이 되었다. 이미 오래전(1945년)에 사망한 그녀가 오늘 내게 묵직하고 선명한 모습으로 다가온다. 시대를 똑바로 보라고, 시대를 증언하는 사람의 몸과 마음이 어떠해야 하는가의 말을 건넨다. 시대의 불행과 고뇌, 불합리함을 몸소 실천해 보인 한 여성의 자취가 너무 커서 아마도 케테 콜비츠의 삶이 내 운명의 지침이 될 것 같다.

덧붙이는 글 | 이 글은 기자의 브런치에 실릴 예정입니다.