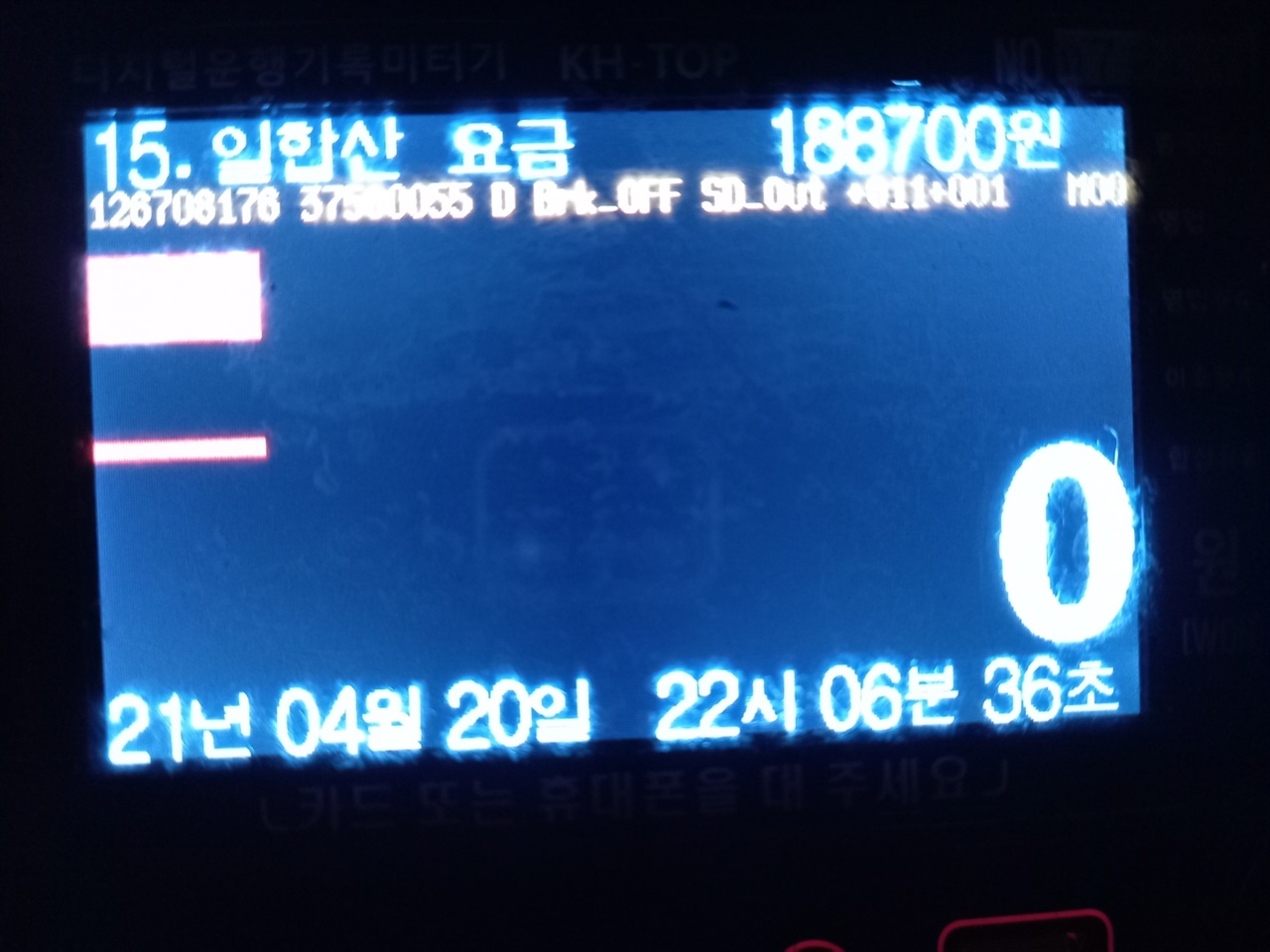

오후 10시가 넘어서야 운전대를 놨다. 아침 7시부터였으니 15시간만이다. 다리가 후들후들 떨리고 머리는 멍하고 온 몸이 뻐근하다. 노점에서 허겁지겁 먹은 어묵 두어 개가 다였지만 배는 고프지 않다. 긴장 탓이다. 사납금의 부담은 그만큼 컸다. 그걸 간신히 채우고 3만 원쯤 남겼다. 그때까지 냉정하게 눈을 밝히고 있는 미터기에서 그걸 확인한 후에야 일을 끝낼 수 있었다.

큰사진보기

|

| ▲ 타코미터기 오전 7시에 시작해 오후 10가 넘어 운전대를 놨다. 15시간만이다. 힘든 일상이다. |

| ⓒ 이상구 | 관련사진보기 |

어머니는 이미 잠이 드셨을 터. 깨시게 해선 안 된다. 최대한 기척을 죽이고 집에 들어선다. 소리 죽여 씻고 나오자 갑자기 허기가 밀려온다. 긴장이 풀린 탓이다. 살금살금 상을 차린다. 까치발을 하고 잔뜩 몸을 사려 움직인다. 얼추 됐다 싶었을 때 갑자기 안방 문이 벌컥 열린다. 화들짝 놀라며 나도 모르게 단발마가 터져 나온다.

"엄마야!"

그리 놀라는 모습이 우스웠나 보다. 기력이 없어 소리는 크지 않았지만 박장대소가 분명하다. 틀니 빼 놨다는 것도 잊으신 채 어머니는 합죽 웃음을 지으신다. 놀란 가슴을 쓸어안으며 나도 피식 웃는다. 어머니는 다시 정색을 하신다. '힘들어 어쩌냐' 하신다. 괜찮다고, 하나도 힘 들지 않다고 허세 섞어 안심시켜 드린다. 어머니는 이것저것 챙겨주신 후 다시 방에 드신다.

늦은 저녁을 먹으며 조금 전의 상황을 되짚어 본다. 낼모레 환갑 노인네가 아직도 '엄마야' 하며 놀랐다. 좀 민망하다. 그런데 그게 그리 민망할 노릇인가. 누구나 그러지 않나. 놀랐을 땐 으레 엄마를 찾지, 아빠 부르는 이도 있을까. 그건 그저 본능적인 반응일 뿐이다. 나이 먹었다고 해서 '오, 어머니' 할 수도 없다. 그럴 겨를이 어디 있을까.

심리학적으로 그건 '엄마'라는 존재의 특별함 때문이라고 한다. 아기가 세상에 태어나 가장 먼저 '엄마'와 인간관계를 맺게 되고, 그를 자신이 필요로 하는 모든 것을 주는 존재로 인식해서 그렇다는 거다. 말하자면 무의식중에도 엄마가 나를 지켜줄 것이란 기대가 담겨있다는 것이다. 엄마는 그렇게 제 자식들을 지켜주는 든든한 보호자인 셈이다.

'엄마'는 또 그걸 되뇌는 것만으로 코끝을 찡하게 만드는 가장 애틋하고 슬픈 이름이기도 하다. 엄마라는 말만 나와도 손수건부터 꺼내는 이는 많다. 거기엔 당신에 대한 사랑과 존경, 그에 보답하지 못하는 자신에 대한 자책과 회한 따위의 감정이 골고루 섞여 있다. 특히 곁에 엄마가 안 계시는 사람들은 그 분에 대한 이야기를 제대로 잇지 못하는 경우가 대부분이다.

훈련병 시절, 아침 기상시간이나 고된 훈련을 마치고 나면 교관은 으레 "전방에 '어머니' 함성 3번 발사"를 외치곤 했다. 그런데 어느 조교는 느닷없이 '엄마 함성 3번 발사'를 지시했다. 우린 목청껏 '엄마'를 불렀다. '어머니' 때보다 훨씬 소리가 컸다. 세 번째 엄마에 이르자 모두의 목소리가 떨렸고 이미 대여섯은 눈시울이 붉어졌으며 한둘은 끝내 오열했다.

그들의 머릿속엔 저마다의 엄마가 떠올랐을 것이다. 당신의 따뜻한 손길, 부드러운 목소리, 온화한 미소들이 절로 그려졌을 터다. 그 생각만으로 괜스레 슬퍼지고 눈물이 난 거였을 게다. 같이 있으면 공연히 툴툴거리고 퉁명을 떨면서도 떨어져 있으면 간절히 보고 싶고 그리워지는 게 엄마다. 우리 모두에게 드리워진 엄마의 그림자는 그렇게 한없이 길고 넓고 깊다.

엄마와 어머니

한동안 한강에 푹 빠져 살았다. 서울을 가로지르는 그것 말고, 소설가 한강 말이다. 도서관에서 우연찮게 눈에 든 그의 언어에 나는 단숨에 매료되었다. 며칠 사이 그의 거의 모든 작품을 읽었다. 소설은 물론 산문과 시는 물론 산문집에 딸려 나온 CD로 그의 노래까지 섭렵했다. 택시를 몰기 시작하면서도 <채식주의자>를 들고 차에 탔다. 물론 하나도 읽지는 못했지만.

그의 소설 중 <소년이 온다>가 있다. 1980년 5월의 광주를 배경으로 당시 시민군에 합류한 중학생 동호의 이야기를 다룬다. 도청에 그와 함께 있던 형과 누나들, 그리고 동호 엄마에 이르기까지 다양한 인물의 시각으로 혁명을 관조하거나 회고한다. 우리가 믿었던 우리의 군사들은 도청을 점거한 시민군을 무력진압하고 그 과정에서 어린 동호는 끝내 목숨을 잃는다.

졸지에 생때같은 막내아들을 잃은 동호 엄마는 처음엔 어찌할 바를 몰랐지만, 자신과 비슷한 처지의 다른 어머니들과 유족회를 꾸린다. 전두환이 내려온다는 소식을 전해지면서 그들은 그를 규탄하는 시위를 계획하지만 실패하고 만다. 그들이 하릴 없이 경찰서 한 구석에 앉아 있을 때, 다른 곳에서 붙잡혀 온 부상자회 청년 하나가 소리친다.

"엄마들, 여기서 왜 이러고 있소? 엄마들이 무슨 죄를 지었소?"

창피한 노릇이지만 나는 그 대목에서 왈칵 눈물을 쏟았다. 영화나 TV를 보면서는 울어봤지만 소설을 읽으며 그러긴 또 처음이었다. 그것도 도서관에서, 그 사람 많은 공공장소에서 나이 지긋한 늙수그레한 남자가 눈물을 찍어내며 앉아있는 풍경이란. 하지만 그땐 창피한 줄도 몰랐다. 그냥 마구 슬펐고, 주위에 누가 있건 말건 그냥 그러고 싶었다.

만약 그가 그녀들을 '어머니'나 '아주머니'라 불렀다면 그렇게까지 하지는 않았으리라. 단지 그게 '엄마'였기에, 엄마라는 그 이름 때문에 나는 눈물을 흘린 거였다. 그 한 마디가 그 장면을 더욱 생생하게 만들었다, 경찰서 한구석에 처박히듯 앉아 있던 동호 엄마의 얼굴에 내 어머니의 모습이 겹쳐지면서 나는 하염없이 울었다. 그게 엄마라는 이름의 힘이었다.

나는 아직도 '어머니'보다 '엄마'라는 말이 더 좋다. 그럴 수만 있다면 지금도 그렇게 부르고 싶다. 물론 진짜 그러면 스스로 닭살이 돋고 양손이 오그라들 것 같긴 하다. 그렇게 불리는 당사자도 남부끄럽다고, 징그럽다고 정색하실지 모른다. 그래도 계속 그리 부르면 주책바가지라 하겠지만 아주 가끔은 그리 불러도 괜찮지 않을까 싶다.

가왕 샌각난 김에 아무도 볼 사람 없는 우리 집에서 실수를 가장해 그렇게 불러봐야겠다. 그리 불렸을 때 어머니는 어떤 표정을 지으실까. 당장 내일 아침 그리 한번 해 보자.

"엄마, 오늘은 신김치 넣고 콩나물국 좀 끓여 주세요. 네, 엄마?"

상상만으로 '소오름'이긴 하지만 뭐 어떠랴, 엄마를 엄마라 부르는데.