어릴 때부터 유독 시를 좋아했다. 처음에는 동시 쓰기 대회에서 상을 타면 받는 어른들의 칭찬이 즐거울 뿐이었다. 하지만 점차 시 쓰기에 흥미를 느끼면서 '시'는 그 자체로 내 취미가 되었다.

슬프거나 기쁘거나 감동을 받으면 내 감정과 기분을 담아 시를 썼다. 시집을 빌려서 구절들을 하나하나 음미하고 마음에 드는 문장은 필사도 했다. 그땐 '필사'라는 단어가 무엇인지도 모를 때였다. 그렇게 시는 어느덧 내 생활의 일부가 되어 있었다.

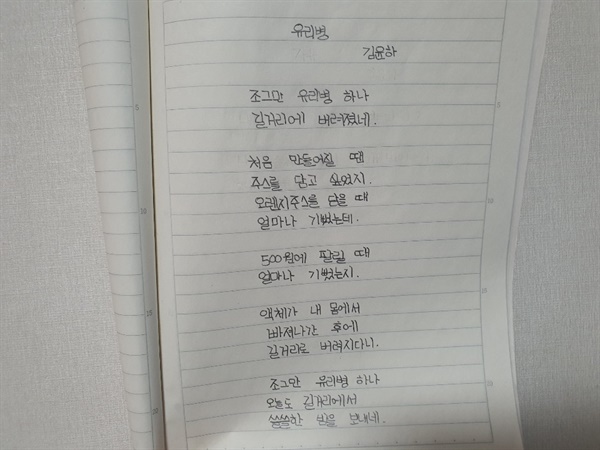

큰사진보기

|

| ▲ 유리병 초등학교 저학년 때 쓴 시. 버려진 주스병을 보고 집에서 혼자 썼다. |

| ⓒ 김윤하 | 관련사진보기 |

그러나 나이가 들수록 내 취미 활동은 점점 남몰래 이루어졌다. 또래 친구들이 '시를 쓰는 나'를 별로 좋아하지 않는다는 것을 깨닫기 시작한 것이다.

내가 시집을 읽는 모습을 본 한 친구가 "그런 걸 뭐 하러 읽냐, 너 문학소녀인 척 하려는 거지?"라는 말을 한 것이 기억에 남는다. 초등학교 6학년생이던 그때, 친구들의 독서 취미는 만화책 보기였다. 나는 다른 아이들과 다르지 않다는 것을 증명하기 위해 열심히 '시집보다 만화책을 더 좋아하는 척'을 했다.

중학생이 되어서도, 고등학생이 되어서도 달라진 것은 없었다. 언제부터였는지 모르지만 "감성충", "진지충"이라는 신조어도 생겨났다. 조금이라도 시적이거나 감동적인 말을 하면 다들 "오글거린다"라고 표현했다.

내가 시를 좋아한다는 것을 들킬 때마다 이런 신조어들이 날 꼬리표처럼 따라다녔던 것 같다. 필사집을 만들겠다는 계획을 밝혔다가 "그런 쓸 데 없는 행동을 왜 해?"라는 말도 들었다. 친구들은 장난삼아 한 말이었다고 할 수도 있겠지만, 나는 '충'이 붙은 그 단어 하나에 움츠러들었다.

어른들도 애초부터 시에 별로 관심이 없었다. 내가 시를 시작하게 된 것은 어른들의 칭찬 때문이었건만, 어른들은 애초부터 내 '시'가 아닌 '상(賞)'만을 바라보고 있었다는 것도 크면서 점차 깨달아 갔다. 상을 받을 만큼 직설적이고 형식적이고 밝은 분위기를 가진 시가 아니면 어른들은 쳐다보지도 않았다.

사회도 다르지 않다. "지하철에 쓰여 있는 시를 열심히 읽는 사람이 어딨냐"라는 댓글에 무수히 박힌 '좋아요'를 보면서, 자작 시를 업로드하던 SNS 계정도 비공개로 돌렸다. 나는 이제 대외적으로 시와 관련 없는 사람이 되었다.

그러나 나는 시를 포기할 수 없는 사람이다. 걷잡을 수 없이 슬픈 날이나 믿을 수 없을 만큼 행복한 날에는 시를 쓰지 않고서는 내 감정을 추스를 수 없다. 시인의 아름다운 시 한 구절을 읽지 않으면 내 안의 깊은 샘물 같은 무언가가 말라 버린다는 것도.

요즘에도 시를 읽고 쓴다. 하지만 아직도 나는 내 시를 드러내기가 조금 두렵다. 물론 나처럼 시를 좋아하는 사람도 많을 것이고, 그중에는 당당하게 주변인들에게 밝히는 사람도 있을 것이다. 아직 내가 만나지 못했을 뿐. 어쩌면 내 주변에도 나처럼 몰래 시를 하고 있는 사람이 있을 수도 있다.

언젠가 나도 "감성충이 뭐가 어때서?"라며 당당하게 고개를 들고 시를 쓰는 날이 올까. 솔직히 아직 상상이 가지 않는다. 내 시를 남들에게 보여주는 일도, 특히 주변 사람에게 시를 쓴다는 사실을 알리는 일도 내게는 어려운 숙제처럼 느껴진다. 하지만 시를 쓰는 사람들이 더 당당히 활동하기 위해서는 최대한 많은 사람들이 시 쓰는 모습을 보여줘야 한다고 생각한다.

그래서 나도 이제부터 "앞에서 시 쓰기"를 해 보려 한다. 그 시작이 바로 오늘의 기사다. 이 기사를 얼마나 많은 사람들이 볼지는 모르겠으나, 지금 이 글을 보고 있는 여러분들이 내 다짐의 증인인 셈이다. 그럼, 시가 오글거리는 장르라는 편견이 사람들로부터 사라지기를 바라며, 글을 마친다.