2019년 2월부터 오마이뉴스에 서평을 쓰기 시작했으니까, 아직 채 1년이 되지 않았다. 전부터 꾸준히 책을 즐겨 읽어오긴 했지만, 책을 읽고 감상을 써본 적은 없었다. 감상은커녕 책에 밑줄 하나 남기지 않았다. 덕분에 내가 읽은 책은 독서의 흔적이라고는 찾아볼 수 없을 만큼 깨끗했다.

문제는 읽은 흔적이 남아 있지 않은 책처럼 내 머릿속에서도 독서의 기억이 깡그리 증발되어 버린다는 것이었다. 심지어 어떤 책을 읽었는지 안 읽었는지조차 기억나지 않는 상황도 심심치 않게 발생했다. 허무했다. 이렇게 책을 읽으면 뭐 하나, 남는 것 하나 없는데. 더 이상 이런 식으로 책을 읽어서는 안 되겠다는 생각이 들었다. 그래서 생각한 것이 책을 읽고 어떤 식으로든 감상을 써보자는 것이었다.

그러나 혼자 글을 쓴다는 것은 너무나 심심한 일이었다. 내가 쓴 글은 나밖에 보지 않으니 재미도 없을 뿐더러, 피드백이 없으니 잘 쓰고 있는 것인지 의문이 가시지 않았다. 무엇보다 사람들과 소통하고 싶은 나의 욕구를 전혀 충족시킬 수가 없었다. 그래서 인터넷상에 서평을 올려보기로 결심했다. 글을 써서 남들과 공유하는 데에 있어서 오마이뉴스는 최적의 매체였다.

블로그에 아무리 써서 올려도 초보 블로거인 내 블로그에는 하루 방문객이 0명인 경우가 허다했고, 많아봤자 10명이 되지 않는데, 오마이뉴스에 기사를 작성하면 일단 누군가는 내 글을 읽는다. 기사로 채택되지 않아도 최소한 편집 기자는 내 글을 읽지 않겠는가.

내가 쓴 글이 기사로 채택되는 일의 기쁨이란, 겪어보지 않은 사람은 모를 것이다. 오마이뉴스에서는 내 글의 조회 수를 확인할 수 있고, '좋아요'를 누른 사람의 숫자를 확인할 수 있다. 블로그에 쓰는 것과는 비교도 되지 않을 만큼 많은 사람들이 내 글을 읽는다. 그것만큼 확실하고 강력한 동기부여가 또 있을까.

큰사진보기

|

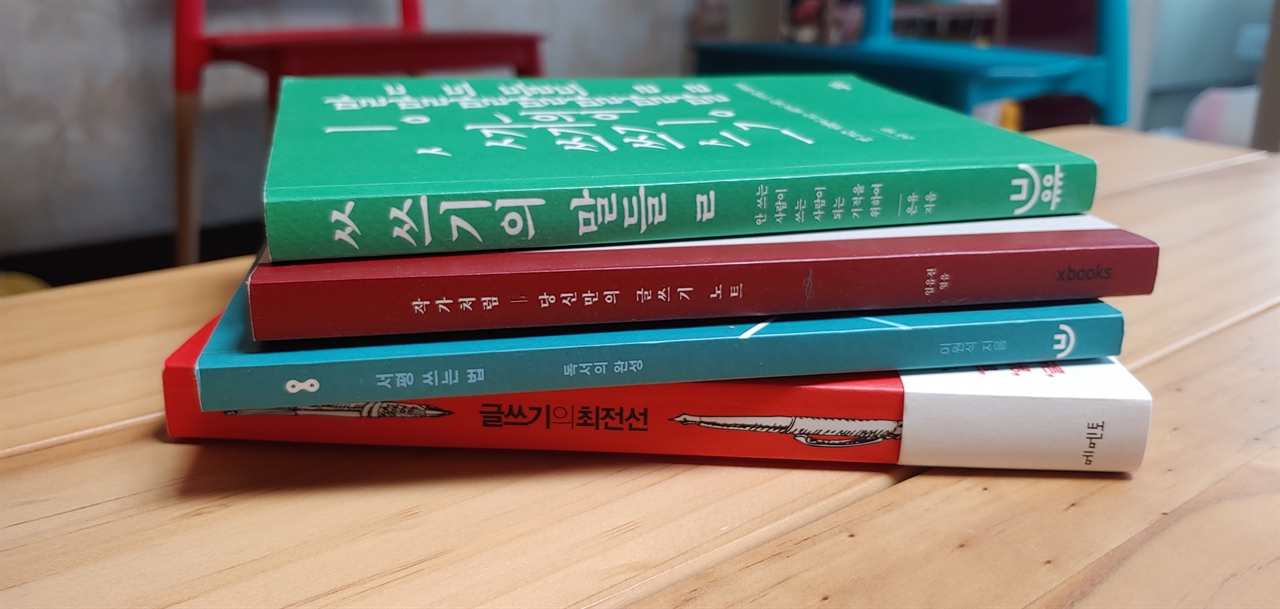

| ▲ 일단 책을 고를 때부터 이미 서평을 위한 준비에 들어가는 셈이다. 가능하면 신간을 읽고 쓰는 것이 좋다. |

| ⓒ 최은경 | 관련사진보기 |

사실 나는 서평만큼이나 내 이야기를 쓰고 싶었다. 어쩌면 내가 쓰는 글은 서평을 가장한 내 이야기일지도 모르겠다. 책에 대한 정보와 감상을 글로 남기고 싶은 마음만큼 책을 읽는 '나'라는 사람을 알고 싶었다. 무심결에 내 서평을 클릭했다가 '아니, 무슨 책인가 궁금해서 봤더니 책 이야기는 없고 웬 엉뚱한 소리만 잔뜩 써놓은 거야!'라며 짜증스럽게 '이전' 버튼을 누르는 사람도 있을지 모르겠다.

하지만 나로서도 달리 어떻게 해볼 방법이 없다. 나에게서 벗어나고 싶어서 책을 읽었는데 어찌 된 일인지 책 속에는 언제나 내가 있었다. 그러니 어쩌겠는가. 그 책을 뒤집어쓴 '나'의 이야기를 쓸 수밖에. 책에 대한 정확한 정보를 쓰는 일은 출판사와 서점 MD가 할 일이고, 독자는 그 책을 통과하는 자신의 모습을 쓸 수밖에 없는 것이다.

그래도 명색이 서평인데 책 이야기를 어느 정도는 해야 하지 않겠는가. 부끄럽지만 1년 가까이 서평을 쓰다 보니 나에게도 서평을 쓰는 노하우라고 해야 할까, 루틴 같은 것들이 몇 가지 있기는 하다. 일단 책을 고를 때부터 이미 서평을 위한 준비에 들어가는 셈이다. 가능하면 신간을 읽고 쓰는 것이 좋다. 단행본으로 출판되는 '서평집'이 아닌 이상, 우리가 뉴스 매체의 서평 기사란을 보는 주된 이유는 요즘 무슨 책들이 나오는지 궁금해서일 테니 말이다.

그렇게 고른 책을 읽을 때에는 밑줄과 메모가 필수다. 밑줄의 종류도 여러 가지가 있는데 기본적으로 저자가 책을 쓰게 된 계기, 책의 주제, 요즘 이슈에 적용할 수 있을만한 부분, 저자의 주장이 담긴 문장 등에 밑줄을 친다. 밑줄이 없으면 서평은커녕 감상문도 쓸 수가 없다. 동화 속 헨델이 빵조각을 뿌려두는 것처럼, 나도 내가 그은 밑줄을 따라서 길을 찾는 셈이다.

그리고 한 가지 더. 나에게 특별히 인상적이었던 부분, 내 이야기를 덧붙일만한 문장들은 다른 색깔로 표시해 두고, 그 문장에 덧붙일 나의 이야기를 간략하게 메모해둔다. 이 부분이 내 서평의 도입 부분, 그러니까 '썰'을 푸는 데에 요긴하게 쓰인다. 때로는 책 속의 그 한 문장으로 소환된 나의 이야기가 내가 쓰는 서평의 주제가 되기도 한다. 개인적으로는 그렇게 내 이야기를 쓰고 싶게 만드는 책을 더 좋아한다.

책을 다 읽으면 본격적으로 서평을 쓰기 시작하는데, 읽고 바로 쓰는 경우는 거의 없고, 적어도 하루 정도 지난 후에 쓴다. 책을 읽고 나면 여러 가지 생각과 감정들이 마구잡이로 떠오르는데, 하루 이틀이 지나면 그 감정들이 어느 정도 걸러진다. 한두 가지 큰 '주제'만 수면 위에 동동 떠다니게 된다. 그 주제로 서평을 구상한다.

노트북을 켜고 흰 화면에 커서가 깜빡이면, 제일 먼저 책에 표시해둔 밑줄을 그대로 옮겨 적는다. 그러다 보면 책을 읽을 때 느꼈던 감정들을 고스란히 다시 느낄 수도 있고, 책에 대해서도 어느 정도 윤곽이 잡힌다. 밑줄 타이핑이 끝나면 천천히 타이핑한 문장들을 읽으면서 인용할 부분들을 두어 개 정도 고른다. 이미 서평의 주제를 정해놓은 상태이기 때문에 어렵지 않게 고를 수 있다.

그러다가 아주 운 좋게 비슷한 주제를 다룬 다른 책이 떠오르면 그 책도 뒤적여서 문장을 발췌한다. 이렇게 내가 다룰 책과 관련된 다른 책들이 떠오를 때의 희열은 말로 다 할 수 없다. 책의 내용과 나의 감상에 대한 부분은 그렇게 고른 인용 부분을 중심으로 앞뒤로 두어 단락 써넣는다.

서평의 첫 단락과 끝 단락을 쓰는 것이 항상 문제인데, 첫 부분은 앞서 말한 대로 책을 읽으면서 떠오른 '내 이야기'를 쓰거나, 최근 이 책의 주제와 관련한 이슈가 있으면 그 이슈를 가지고 와서 쓴다. 책의 중심 주제가 흥미로운 경우 그 주제를 질문 형식으로 던지며 시작할 때도 있다.

그렇게 서평의 도입 부분을 무사히 쓰면 중간 부분은 책에서 발췌한 부분을 중심으로 책의 내용과 주제에 관련해서 쓴다. 결론 부분을 쓸 때가 제일 힘든데, 보통은 주로 저자의 의견에 대한 내 생각을 쓰거나, 책을 읽으면서 솟아난 물음표들을 던지며 마무리 짓는 편이다.

문장은 쓰면서 수시로 고친다. 물론 퇴고도 꼼꼼히 한다. 맞춤법을 확인하고, 어색한 문장은 자연스럽게 읽힐 때까지 고친다. 거추장스러운 부분은 빼고, 최소 10번은 처음부터 끝까지 찬찬히 읽으며 부족한 부분을 고쳐간다. 서평뿐 아니라 글을 쓸 때 내가 꼭 지키려고 하는 원칙이 있다.

첫째, 알지 못하는 것에 대해서는 쓰지 않는다는 것, 둘째, '교훈적인 마무리'는 피할 것. 피한다고는 해도 부득이한 경우에는 울며 겨자 먹기로 '기특한 다짐'이나 교장선생님 훈화 말씀 같은 따분하기 그지없는 '교훈'으로 마무리할 때도 있다. 매우 절망적인 경우다. 하지만 어떻게 매번 잘 쓰겠는가.

망한 글이라도 쓰자는 것이 나의 신념이니만큼 흥하거나 망하거나 일단은 쓰고 본다. 개떡같은 글이라도 아예 안 쓰는 것보다는 낫더라. 그럴 땐 머리털 한번 시원하게 잡아 뜯고 정신 차려서 다시 공부한다. <서평 쓰는 법>, <내 문장이 그렇게 이상한가요?> 같은 책은 내 글이 마음에 들지 않을 때마다 수십 번도 더 뒤적거린 책이다. 그 밖에도 좋아하는 서평가의 글은 매일 공부하듯이 챙겨 읽는다.

남이 쓴 멋들어진 글을 읽으면서 내 글이 더 후져 보이는 부작용이 있긴 하지만, 아프게 인정하고 더욱 열심히 읽는다. 나에게 '읽고 쓴다는 것'은 그런 것이다. 더 잘 쓰기 위해서 더 열심히 읽고, 더 재미있고 공감 가는 '썰'을 풀기 위해 오늘은 어제보다 더 잘 살고 싶어지는 것이다.