미국 3대 트레일 중 가장 길고 험하다는 퍼시픽 크레스트 트레일(Pacific Crest Trail·이하 피시티) 4300km. 미국 LA 문화단체 '컬쳐앤소사이티(대표 줄리엔 정)' 기획으로 고난의 행군을 자처한 한국 하이커들의 이야기를 연재한다. - 기자말

-

1편에서 이어집니다.

체류 연장을 위해 떠난 아이슬란드

그렇게 걷다 보니 체류 기간 90일이 끝나가고 있었다. 이스타(ESTA) 비자로 들어온 내가 다시 머물 방법은 한 가지였다. 북미 지역을 제외한 제3국으로 나갔다가 재입국해 다시 이스타 비자로 90일간 체류하는 것. 원칙적으론 가능하지만 해외 체류 기간이 너무 짧으면 입국심사관의 의심을 사 입국이 거절될 수도 있었다. 그런데도 계속 걷고 싶은 마음이 간절했다.

유럽 아이슬란드로 향했다. 재입국이 가능한지 불분명한 상태에서 대서양 건너 다른 대륙을 찍고 오는 모험을 강행했다. 아이슬란드에는 약 보름간 있었다. 그곳에서도 하이킹 감각을 잊지 않기 위해 계속 걸어 다니며 여행했다.

큰사진보기

|

| ▲ 아이슬란드 체류 기간 연장을 위해 떠난 아이슬란드에선 The Laugavegur Trail, 150km를 걸었다. 피시티와는 완전히 다른 풍경과 경험을 내어준 길이었다. |

| ⓒ 장진석 | 관련사진보기 |

재입국을 하던 8월 1일. 로스앤젤레스 국제공항에 입국 심사를 하다 세컨더리 룸에 끌려갔다. 직원들은 노숙자에 가까운 내 몰골을 보고서는 체류 이력에 대해 꼼꼼히 캐물었다. 가방을 탈탈 털며 취조하듯 질문을 퍼부었다. 하지만 가방에서 나오는 거라곤 꼬질꼬질한 옷과 냄새나는 침낭, 등산 장비뿐이었다. 체류 목적도 너무나 뚜렷했다. 그렇게 다시 길 위로 복귀했다.

큰사진보기

|

| ▲ 텐트생활 추위에 약한 내겐 아침에 침낭에서 나오는 일이 큰 고역이었다. 피시티에서의 삶은 눈 뜨는 순간부터 매일 도전과 마주해야 했다. |

| ⓒ 장진석 | 관련사진보기 |

남들이 '빨리'할 때, 나는 '천천히'

피시티 후반부인 오리건 구간은 평탄한 지형이라 빠르게 더 많이 걸을 수 있었다. 이 때문에 하이커들은 이 구간을 '오리건 하이웨이'라 부른다. 많은 하이커가 2주 안에 오리건 구간 800km를 끝마치는 '2주 챌린지'를 시도하거나, 자신의 하루 최장 운행 거리를 경신하기 위해 잠도 자지 않고 걷는다.

그렇지만 나는 누구보다 '천천히' 걷기로 했다. 마음만 먹으면 다른 이들보다 더 많이 걸을 수 있지만 남들을 따라 하고 싶지 않았다. 그러기엔 오리건의 고요한 숲길과 수많은 호수가 나를 유혹했다. 발걸음을 멈추고 풀벌레와 새소리, 바람에 흔들리는 나뭇가지 소리에 귀를 기울였다. 늑대 울음소리를 흉내 내며 자연과 하나가 됐다.

오리건 화산호수인 크레이터 레이크(Crater Lake)와 같이 크고 웅장한 호수도 멋졌지만, 나는 인적 드문 이름 모를 작은 호수가 더 매력 있었다. 그 호수를 바라보며 사색에 잠겼다. 호수는 사람들에게 호명 받지 않아도 스스로 존재 이유와 아름다움을 간직하고 있었다.

큰사진보기

|

| ▲ 오리건 호숫가 오리건 구간에선 다른 이들보다 비교적 일찍 하루를 마치고 사색을 즐기곤 했다. 자신을 되돌아볼 수 있던 값진 시간이었다. |

| ⓒ 장진석 | 관련사진보기 |

주는 만큼 돌려받는, '도시의 룰'이 파괴된 곳

모든 순간이 심장에 압정으로 눌러 놓은 것처럼 마음에 생생히 남아 있지만 단 하나의 순간을 꼽는다면 피시티 마지막 구간인 워싱턴에서의 경험이다. 당시 난 수천 킬로미터를 넘게 걸어온 상황이었다. 반복하는 오르막길과 내리막길, 화재로 인해 우회했던 길. 무엇보다 9월 들어 산 공기는 다시 차가워졌고 비는 잦아졌다. 10월 전에 캐나다에 닿지 못하면 폭설에 갇힐 수 있었다.

그러던 중 워싱턴주 보급지인 스노퀄미 패스(Snoqulmie pass, 운행 142일째, 운행거리 3847km)에서 40대 한인 교민 부부를 만났다. 작은 상점을 운영하는 그들은 비에 젖은 생쥐 꼴인 나에게 따뜻한 커피와 햄버거, 소시지 등 먹을 것을 잔뜩 내주었다. 대단하다며 응원한다고 격려해줬다.

앞서 걷고 있는 다른 한국인 하이커와 나눠 먹으라며 김치와 깻잎, 고추 장아찌 등 한국 음식을 바리바리 챙겨 주셨다. 고향의 맛! 짜고 매운 한식은 싸구려 파스타에 지쳐 있던 나에게 어떤 에너지 음료보다 강력한 힘을 줬다. 피시티 최고의 순간이었다.

나는 세상에 무조건적인 호의는 없다고 생각하며 살았다. 대가를 지불하고 그에 비례하게 돌려받으며 살아야 한다고 생각했다. 혹시나 이 명징한 룰이 깨질 때는 의심해야 한다고 배웠다. 하지만 피시티에서 그 가치관이 송두리째 바뀌었다.

근육 경련이 일어났던 모레나 레이크(Morena lake)에서는 트레일 봉사자(트레일 엔젤이라고 부른다)들이 맥주와 햄버거를 나눠줬고, 급수 사정이 좋지 못한 사막 한가운데서는 봉사자들이 아이스박스에 물과 소다수를 가득 채워 줬다.

길에서 무료로 차를 태워주신 할아버지는 내 손에 20달러를 쥐여주셨다. 집과 자동차 열쇠마저 내준 테하차피(Tehachapi)의 아주머니, 식당에서 밥값을 대신 계산하고 사라진 이름 모를 사람들까지. 그곳에서는 무조건적인 호의와 베풂이 있었다.

큰사진보기

|

| ▲ 히치하이킹 산에서 마을에 가기 위한 히치하이킹은 선택이 아닌 필수였다. 긴 길을 걷는 하이킹에 대한 이해도가 높은 미국에서 피시티 하이커임을 알리는 표식은 큰 도움이 되었다. |

| ⓒ 장진석 | 관련사진보기 |

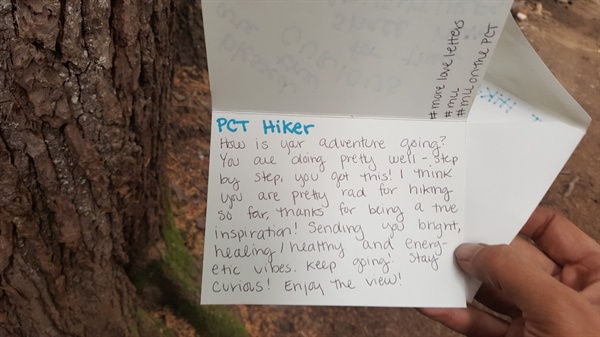

큰사진보기

|

| ▲ 편지 길 위에서의 마법은 다양한 방식으로 존재했다. 나무 밑에 하이커들을 독려하기 위해 남겨놓은 편지 한 장은 소소하지만 큰 힘이 되어주곤 했다. |

| ⓒ 장진석 | 관련사진보기 |

아무렇지도 않게 누리던 것의 소중함도 깨달았다. 포근한 침대와 이불보, 보송보송한 옷과 깨끗한 물, 휴대전화 신호와 인터넷, 시원한 맥주와 김치의 맛. 누군가에게는 '고작'이라고 칭할 수 있는 것에 감동했다. 작은 것에 감사할 줄 아는 사람이 되어갔다.

지난해 9월 26일. 길에 오른 지 154일 만에 캐나다 국경에 닿았다. 앙상하게 마른 몸, 그을린 피부, 엉망이 된 발을 한 내가 그곳에 당당히 섰다. 나는 길에 오른 첫날부터 마지막 날까지 행복하지 않다면 언제든지 이 걸음을 멈출 수 있다고 생각했다.

도전이 아니었기에 실패나 성공이란 단어도 성립하지 않았다. 그런 건 아무래도 상관없었다. 언제든 곱씹으며 미소 지을 수 있는 청춘의 한 페이지가 채워졌다는 것으로 충분했다. 가방 속 깊숙이 챙겨 온 쓰디쓴 위스키의 맛이 더없이 달콤한 날이었다.

큰사진보기

|

| ▲ 미국 캐나다 국경 기나긴 여정의 마침표. 피시티라는 이름의 길은 끝났지만 내 인생의 또 다른 길은 이제부터 다시 시작이다. |

| ⓒ 장진석 | 관련사진보기 |