[나의 이야기] 작가와 예술가들의 사랑방이었던 카페 드 플로르카페 되마고를 즐겨 찾던 사르트르와 보부아르가 2차 세계대전 중 자리를 옮긴 것처럼 우리도 옆 블록에 있는 카페 드 플로르(Cafe de Flore)로 발길을 옮겼다. 노천 테이블에 앉고 싶었으나 빈자리가 없었고, 방금 음료수를 마신 뒤끝이라 카페를 배경으로 사진을 몇 장 찍은 뒤 길 한쪽에 서서 아빠와 이야기를 나누었다.

큰사진보기

|

| ▲ 카페 드 플로르 파리의 유명한 카페인 '카페 드 플로르'는 사르트르와 보부아르, 앙드레 말로등이 즐겨 찾던 장소였다. |

| ⓒ 강재인 | 관련사진보기 |

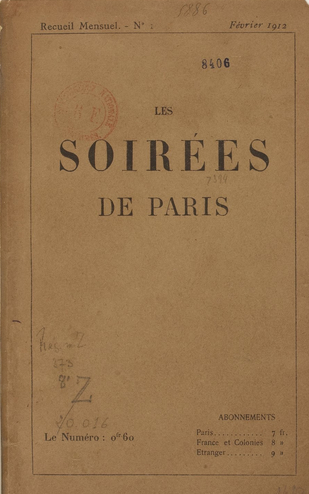

'미라보 다리'라는 시를 쓴 아폴리네르가 작가 앙드레 루베이르, 시인 앙드레 살몽 등과 함께 그 시가 발표된 잡지 <파리의 저녁(Les Soirées de Paris)>을 창간한 곳이 바로 이 카페였다고 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 잡지 <파리의 저녁> 1912년 2월호 시인 아폴리네르와 작가 앙드레 루베이르, 시인 앙드레 살몽은 '카페 드 플로르'에서 잡지 <파리의 저녁>을 창간했다. |

| ⓒ wiki commons | 관련사진보기 |

여기서 기호학자 롤랑 바르트는 날마다 아침 식사를 했고, 앙드레 말로는 창가의 지정석에서 소설을 썼으며, 각진 이마의 생텍쥐페리는 명상에 잠기고, 시인 자크 프레베르는 시상을 정리했다는 것이다.

"근데 사르트르는 왜 이쪽으로 자리를 옮긴 거예요?" "플로르(Flore)가 무슨 뜻인지는 알고 있지?""꽃?" "아니, 그건 플뢰르(fleur)고. 플로르는 꽃과 풍요의 여신이지."그 이름이 상징하는 것처럼 플로르의 난방시설은 되마고보다 좋았다. 평화시엔 비슷했지만 전시 중 기름공급이 달리면서 차이가 생겼다. 이에 사르트르뿐 아니라 보부아르도 따스한 플로르로 자리를 옮겨 오전 중엔 1층에서 글을 쓰고, 점심 먹고 돌아와선 2층에서 글을 썼다고 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 카페 드 플로르 내부좌석 노인이 신문을 읽고 있는 자리가 바로 사르트르가 즐겨앉던 좌석이다. |

| ⓒ 강재인 | 관련사진보기 |

"여기도 '문학카페'였군요.""그런 셈이지. 하지만 뒤엔 디자이너들의 단골카페이기도 했지. 크리스티앙 디오르, 위베르 드 지방시, 이브 생 로랑, 피에르 카르댕...""와우, 쟁쟁하네요.""또 배우 장 폴 벨몽드, 알랭 들롱, 시몬 시뇨레, 가수 이브 몽땅, 영화감독 로망 폴란스키, 클로드 를루쉬..."하필 이 카페로 모여든 이유는 무엇이었을까? 여러 이유가 있겠지만 일종의 사랑방 비슷한 게 아니었을까 아빠는 추정하신다. 당신이 도쿄에서 겪으신 일인데, 단골 술집에 가면 직업이 유사한 동료들만 모이기 때문에 따로 약속하지 않아도 거기 가면 으레 만나고 싶은 친구나 지인을 만나실 수 있었다는 것이다.

파리의 카페도 그런 성격이 있었을 것이라는 뜻이다. 또한 온갖 정보가 모이니까 새 소식을 접하게 된다는 이점도 있었을 것이다. 그 정보가 다시 사방으로 퍼져나갔을 거고. 요즘의 인터넷 카페 같은 거였을까?

아빠의 설명을 듣고 있으려니 이곳 테이블에도 한번 앉아보고 싶어졌다. 노천 테이블에 빈자리가 나지 않아 우리는 결국 안으로 들어가야 했다. 웨이터가 메뉴판을 가져오자 아빠는 거기 인쇄된 문구를 가리키셨다.

"Les chemins du Flore ont été pour moi les chemins de la liberté(플로르에의 길은 내게 있어 자유에의 길이었다)"사르트르의 문장이었다. 커피 한 잔 시켜놓고 온종일 글만 쓴다고 불평하던 카페 주인이 이제 와선 사르트르를 팔고 있는 셈이었다. 불평하던 사람은 플로르가 아니라 되마고 주인이었다지만 아무튼 멋진 카피라는 생각이 들었다.

"자유에의 길이라... 하긴 이 카페가 좀 독특한 곳이기는 했지. 독일 나치스가 파리를 점령했을 때 말이야.""점령 기간에도 이 카페는 문을 열었나 봐요.""열었지."그러면서 아빠는 당시를 이렇게 묘사하셨다.

번쩍이는 가죽장화를 신은 나치 장교가 카페 문을 열고 들어온다. 파리에 가면 말로만 듣던 플로르를 꼭 한번 가보겠노라고 별렀을 그 장교는 그래도 독일 지식인이었을 것이다. 하지만 손님도 웨이터도 누구 하나 독일장교와 눈을 마주치려 들지 않는다.

들어온 순간부터 모두 침묵하는 카페 안에서 점령군 장교는 갑자기 투명인간이 되어버린 것이다. 웨이터도 불러야만 마지못해 주문을 받고. 마침내 싸늘한 분위기를 견딜 수 없게 된 장교가 밖으로 나간다. 그 순간 카페 안은 파안대소하며 왁자지껄해진다. 레지스탕스에 참여하지 못한 파리 지식인들은 이런 식으로라도 독일군에 저항했다는 것이다.

"아빠, 그건 영화 <글루미 선데이>의 한 장면 같은데요.""허허, 그러냐? 하지만 카페 플로르에선 실제 그런 일이 일어났다던데. 전쟁 중에도 이곳을 드나들던 사르트르는 형편이 좀 궁했던 모양이야. 아파트 난방도 되지 않으니까 추위를 이기려고 술 한잔을 하긴 했는데 주머니에 돈이 없어. 그래 주변을 둘러보다 문간 쪽에 앉은 남자에게 다가가 말을 걸었지. '저, 우린 서로를 이해하는 부류라고 생각되는데 제 술값 좀 내주실 수 없겠습니까?'" 그날 술값을 내준 코가 크고 수더분하게 생긴 그 남자가 바로 스위스 조각가 알베르토 자코메티였다는 것이다. 이 일로 친구 사이가 된 사르트르는 자코메티의 작품에 관한 본격적인 글을 두 편이나 써주었다. 사람을 골라 사귀던 사르트르가 가장 좋아한 예술가가 자코메티였다고 한다.

"공술 값이네요. 근데 왜 많은 지식인과 예술인이 하필 이 지역의 카페들로 모여든 거예요?"그러자 아빠는 입가에 미소를 지으신다.

[아빠의 이야기] 지식과 정보의 발전소였던 소르본대학많은 지식인과 예술인이 모여든 것은 카페들이 있는 이 지역에 소르본대학(Sorbonne Université)을 비롯한 여러 대학들이 위치해 있었기 때문이다. 불문학으로 유명한 파리4대학을 위시하여 파리1대학, 파리3대학 등도 그렇고, 사르트르가 다닌 고등사범학교 등 여러 그랑제콜(Grandes Écoles)들도 이곳 좌안에 있었다.

"그래서 우리가 와있는 이 좌안을 라탱지구(Quartier Latin)라 부르는 거야.""라탱지구?""옛날 이 지역 학생들은 수업을 죄다 라틴어로 받았거든. 그래서 커피 마시고 술 마시고 시 낭송을 하거나 논쟁을 벌일 때도 라틴어만 사용했다더군. 한문만 쓰던 조선조의 선비들 비슷하게. 소르본대학에 한번 가볼까?"다리가 아파 우버를 이용하기로 했는데 운전기사가 우리를 내려준 곳은 팡테옹(Panthéon) 앞이었다. 아까 지나온 뤽상부르 공원에서 왼쪽을 보면 옛날 광화문 중앙청의 첨탑 비슷하게 보이는데, 그게 바로 팡테옹이었다.

큰사진보기

|

| ▲ 파리의 팡테옹 팡테옹에는 사상가 루소, 혁명가 미라보, 물리학자 퀴리부인과 함께 작가 빅토르 위고, 에밀 졸라, 앙드레 말로 등의 관이 안치되어 있다. |

| ⓒ 강재인 | 관련사진보기 |

소르본대학이라 해도 파리1대학(팡테옹 소르본), 파리3대학(소르본 누벨). 파리4대학(파리 소르본)을 모두 소르본이라 부르기 때문에 그런 착오가 생긴 것 같았다. 팡테옹 앞에 있는 건물은 법학 중심의 파리1대학이었다. 안에 들어가 학생들에게 물어보니 전통적인 소르본대학 정문이 있는 곳은 아니라고 했다.

이왕 여기까지 왔으니 팡테옹에 들어가 보자는 딸의 제안에 응하기로 했다. 로마 판테온은 무료였던 것으로 기억되는데 이를 본떠 만든 파리 팡테옹은 9유로였다. 입장권을 사서 안으로 들어가니 규모는 로마 판테온보다 더 큰 것 같았다. 넓은 홀 중앙에는 지구의 자전을 증명하기 위해 고안해낸 실험장치 '푸코의 진자'가 설치되어 있었으나, 실험에 사용되었던 진짜는 파리국립과학연구원에 있고, 이곳에 있는 것은 복제품이었다.

큰사진보기

|

| ▲ 푸코의 진자 팡테옹 내부 홀 중앙에는 지구의 자전을 증명하기 위해 고안해낸 실험장치 '푸코의 진자' 복제품이 설치되어 있다. |

| ⓒ wiki commons | 관련사진보기 |

인상적인 것은 지하무덤이었다. 안치된 관들 가운데는 루소, 볼테르 같은 사상가나 미라보 같은 혁명가, 퀴리부인 같은 물리학자도 있었지만 빅토르 위고, 에밀 졸라, 알렉상드르 뒤마, 앙드레 말로 같은 소설가들의 관도 눈에 띄었다. 지하무덤을 둘러보던 딸이 말했다.

"안치된 시신들은 모두 프랑스 역사를 빛낸 인물들인데, 여기에 소설가들도 끼어 있다는 게 좀 놀랍지 않으세요?""나도 그런 생각이 들었다. 한국 같으면 가능했을까?""프랑스는 역시 예술을 존중하는 나라 같아요."팡테옹을 나온 뒤 딸과 이런저런 이야기를 나누며 두어 블록 뒤에 있는 전통적인 소르본대학 곧 파리4대학의 정문 앞으로 걸어갔다. 첫눈에도 유서 깊은 대학이라는 걸 알 수 있었다. 루이 9세의 고해신부였던 로베르 드 소르본에 의해 원래는 신학대학으로 세워진 학교였다. 역사와 위용을 자랑하는 건물 앞에서 딸이 물었다.

큰사진보기

|

| ▲ 소르본 대학 1253년에 설립된 소르본 대학에는 첫 인쇄소가 설치되어 지식과 정보의 발전소 겸 보급소로서 프랑스 지성의 산실이 되었다. |

| ⓒ 강재인 | 관련사진보기 |

"얼마나 오래된 곳이에요?""1253년에 설립되었다더라.""우와! 하버드대학이 1636년이라고 해서 놀랐는데 소르본에 비하면 어린애였네요."설립연도만이 아니었다. 소르본대학이 소르본대학다웠던 점은 구텐베르크가 발명한 금속활자기를 도입한 일이었다. 발명이 1450년인데 프랑스가 그걸 들여온 건 19년만인 1469년이었다. 모든 것이 느린 중세의 시간개념으로 보면 상당히 빠른 조치였다.

더 중요한 사실은 인쇄기가 설치된 곳이 바로 소르본대학이었다는 점이다. 이 대학은 인쇄소를 갖게 됨으로써 지식과 정보의 발전소 겸 보급소로서 프랑스 지성의 산실이 되었고, 이를 바탕으로 센강 좌안은 라탱지구가 되고 파리의 정신적 심장이 된 거였다고도 볼 수 있다.

"아, 그랬군요. 첫 인쇄소가 소르본대학에 설치되었다는 건 처음 듣는 이야기에요. 그런데 소르본대학을 파리대학이라 하는 건 알겠는데 파리1대학, 파리2대학, 파리3대학 하는 식으로 이름이 왜 그렇게 이상한 거예요?"딸의 질문은 그럴 만했다. 한때 한국 대선공약의 대학평준화 모델로 떠오르기도 했던 파리대학은 파리1대학부터 파리13대학까지 모두 13개가 있다. 원래는 대학마다 이름이 있었는데 1968년 대학생이 주축이 된 이른바 '68혁명' 이후 대학평준화를 하면서 각 대학 이름을 없애고 파리1대학, 파리2대학, 파리3대학 식으로 개칭했다. 이 때문에 대학 입학은 쉬워졌다고 하나 소수 정예 중심의 그랑제콜은 여전히 입시경쟁이 치열하다고 한다.

"그랑제콜의 글자 뜻은 '큰 학교'이고, '큰 학교'를 한자로 바꾸면 '대학교'가 되는데 좀 헷갈려요."대학교와 그랑제콜의 투 트랙으로 생각하면 된다고 말해주었다. 다만 그랑제콜은 옛날 대학예과 비슷한 프레파(Prépa)를 거쳐야 한다는 점이 다르다. 예전에 문학평론가 백철이나 최규하 대통령이 나온 곳이 동경고등사범학교인데, 동경제국대학에 맞먹는다던 이 학교가 바로 사르트르가 다닌 프랑스의 고등사범학교(École Normale Supérieure)를 모방한 것이었다. 그 시절 일본엔 고등상업학교(고상), 고등공업학교(고공)와 같이 프랑스의 그랑제콜을 벤치마킹하여 만든 학교들이 많았다.

"상고나 공고하고는 다른 거죠?""다르지. 상고나 공고는 중등과정이고 고상이나 고공은 대학과정이었으니까.""지금은 없어졌나요?" "학제 변동이 생기면서 다 대학으로 바뀌었지." "프랑스의 경우, 대학은 평준화되었지만 그랑제콜은 여전히 엘리트 코스로 남아 있다는 얘기네요."그런 셈이었다. 각 분야의 고등직업학교인 그랑제콜은 상당히 어려운 시험을 뚫고 입학하기 때문에 자부심이 대단하다고 한다. 이를테면 프랑스의 전·현직 대통령인 지스카르 데스탱, 미테랑, 시라크, 사르코지, 올랑드, 마크롱 등이 다 파리정치대학(Sciences Po)이나 국립행정학교(ENA)를 다녔는데 바로 그런 학교들이 그랑제콜에 속한다. 대학평준화를 말하지만 내막을 알고 보면 이곳도 한국 못지않은 학력 사회다.

"저 카페에 좀 쉬었다 갈까?"작은 분수가 세 개 있는 대학 정문 앞 공터 옆으론 카페가 보였는데, 젊은이들이 모인 그곳은 대학가다운 느낌이 났다. 그 젊은이들 속으로 딸이 먼저 들어갔다.