<'여운' 화백 4주기 회고전시 : 여운 餘運 : 남기다>가 서울 강서구(구청장 노현송) 겸재정선미술관(관장 김용권)에서 오는 15일까지 '겸재 맥 잇기 초청기획전시'의 일환으로 개최된다. 진경산수화를 개척한 겸재 정선의 실험정신의 맥을 잇는 화가로 선정된 고(故) 여운 선생은 한국 사회의 여러 단면과 크고 작은 이슈를 작품을 통해 발언함과 동시에 작업에 있어서도 변화와 탐구를 끊임없이 모색해온 작가였다. 오는 12일 목요일에는 이태호 교수(명지대 미술사학과 초빙교수)를 통해 '여운 작가의 삶과 예술'에 대해 다양한 이야기를 들을 수 있는 특강도 준비되어 있다.(T. 2659-2206~7)여운. 나는 그를 잘 모른다. 그의 그림을 잘 모르고, 그의 삶도 잘 모른다. 그러나 오늘 아침에는 그와 마주 앉아 갓 내린 커피를 한 잔 마신다. 돌을 던지면 그 끝을 알 수 없을 깊이를 가진 푸른 하늘 아래, 햇살은 투명하고, 바람은 가볍다. 모든 게 좋다. 좋아 보인다.

나는 그를 보고 있다. 그는 보이지 않는 것들을 보고 있다. 나는 좋아 보이는 것들을 보고 있고, 그는 좋아 보이는 것들 뒤에서 묻어나는 것들을 애처로이 보고 있다. 그리고 내게 슬며시 그림을 건낸다.

큰사진보기

|

| ▲ 별들의 전쟁. 한지에 아크릴. 165X133. 1986년. |

| ⓒ 겸재정선미술관 제공 |

관련사진보기 |

명쾌하다. 이해하기 쉽다. 우리는 힘 겨루기를 놀이 삼아 하는 강대국 사이의 연약한 존재로 그들의 헛기침에도 안테나를 바짝 세워야만 하는 불안에 떠는 작은 새 한 마리에 불과하다. 그가 그림을 그렸던 시절에도 그랬고, 내가 그림을 보고 있는 2017년에도 그렇다. 자본의 논리가 평화의 논리보다 우위를 점하고 있을 미래의 그 어느 시점까지는, 지구상 어디에서든 강자의 틈바구니에서 약자는 늘상 비틀거리며 걸어야 할 것이다.

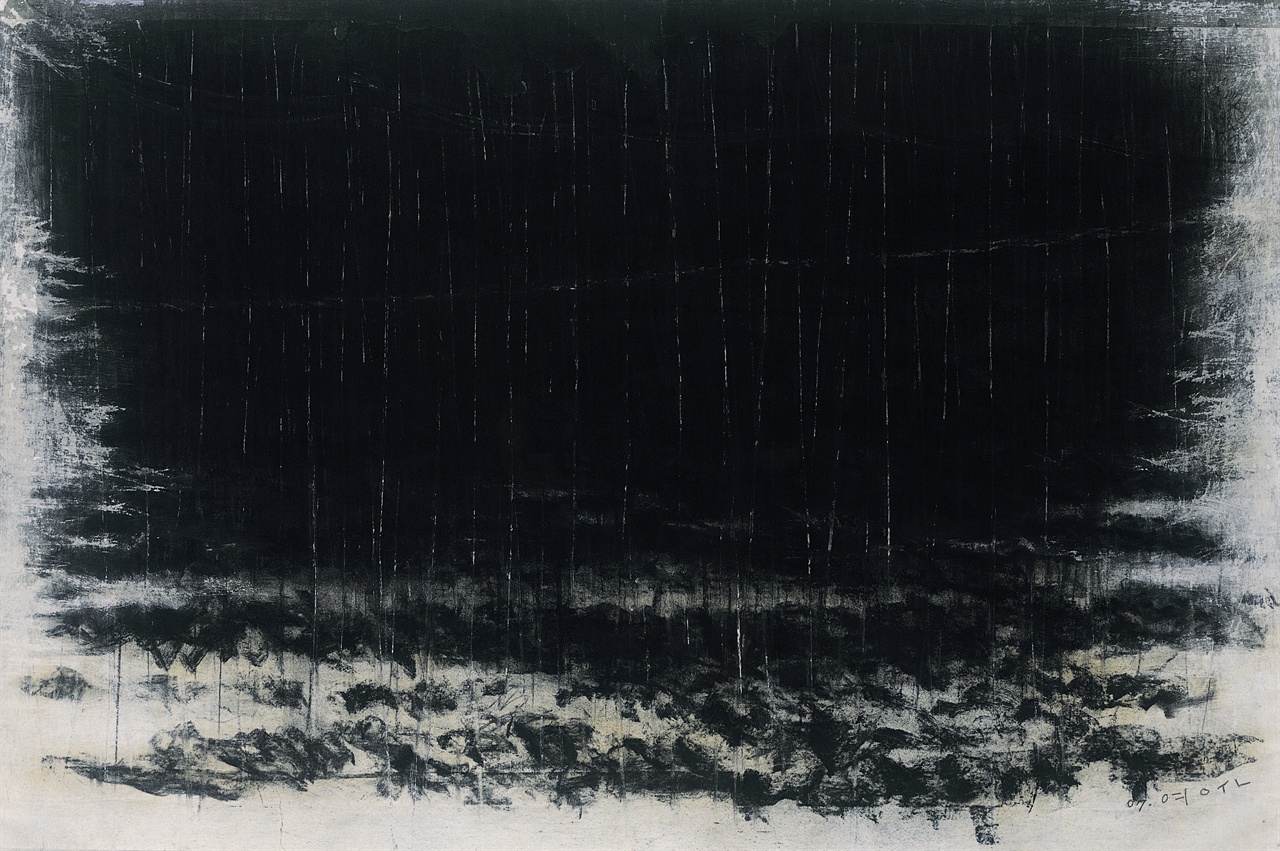

엄마 아버지의 품에서 벗어나면서부터 내가 약자인 것을 알았다. 내가 원해서 이 땅에 태어난 것은 아니다. 지구상 그 어느 누구도 자신이 원하는 형태의 존재로 태어남을 선택한 이는 없다. 약소국의 국민으로, 흙수저로, 장애를 갖고 태어나거나 비주류라는 이유 때문에 약자로 살아가기를 바라지는 않아도 누군가를 지배하고자 하는 힘의 문화속에서는 대부분이 약자일 수 밖에 없다. 어둠이 몰려 오고, 내 마음에 비가 주륵주륵 내린다. 우리를 바라보는 그의 마음도 그렇게 젖어들고 있었을 것이다.

큰사진보기

|

| ▲ 비가 오도다...마곡동에서... . 종이에 목탄. 72.7X90.9. 2007년. |

| ⓒ 겸재정선미술관 제공 |

관련사진보기 |

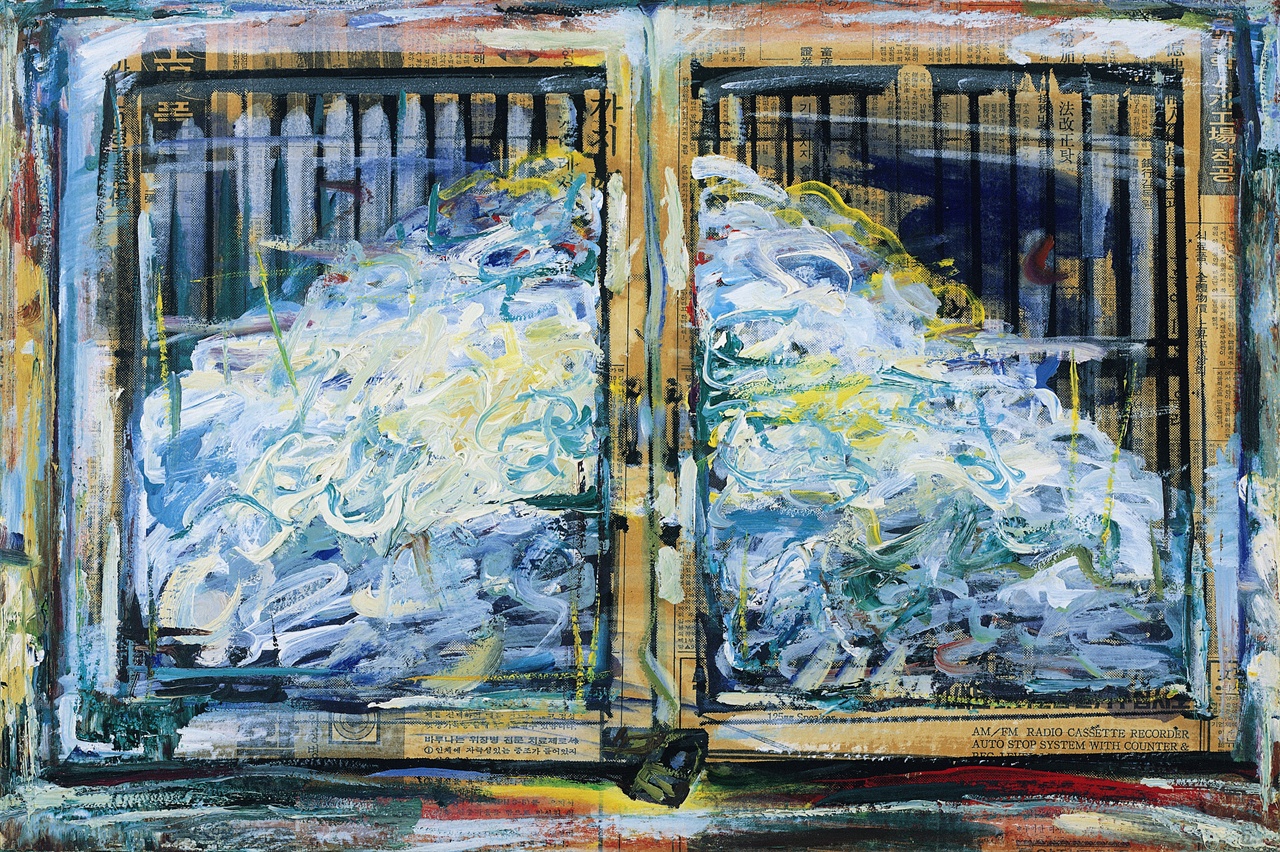

1970년 한국일보 주최 제1회 한국미술대상전 공모부문에서 우수상을 받았으며, 1985년 형식주의 미술을 떠나 사회 문제에 적극적으로 참여하고자 주재환·오윤·신학철 등과 민족미술인협회를 창립했고, 2004년부터 2007년 초까지 그곳 회장직을 맡았다. 또한 장애우권익문제연구소, 환경운동연합 등을 통한 사회적 실천 활동도 활발히 해왔다. - 여운의 약력 중, 겸재정선미술관 제공 짐승보다도 못한 시간이 있다. 육식 동물들은 약한 동물을 잡아 먹지만 배가 부르면 더 잡아먹지 않는다. 오히려 종(種)을 뛰어넘어 돕는 경우도 있다. 하지만 힘을 가진 일부 인간들은 배가 불러도 채우고 채우는, 짐승보다 못한 시간을 누리고 있다. 내 힘으로는 도저히 짐승보다 못한 시간을 물리쳐 이겨 낼 수가 없어 귀막고 눈감아 버리고 싶다. 모른 척 하고 싶다. 귀 막고, 눈 감고, 고개를 돌리려하자 그가 나의 양 어깨를 붙들고 몸을 돌려 세워 닫혀 있는 창을 보여 준다. 그리고 나직하고도 부드럽게 물어 온다.

큰사진보기

|

| ▲ work, 창문. 신문 조각, 사진, 혼합재료. 36x54. 1976년 |

| ⓒ 겸재정선미술관 제공 |

관련사진보기 |

'이 창문은 네 꺼야. 어쩌고 싶니? 절망들을 쌓아둔 채 이렇게 닫아두고 살아도 괜찮기는 해. 하지만 네가 창문을 열기만 하면 저 절망들을 치울 수 있고, 너는 저 창을 통해서 네가 원하는 풍경을 볼 수 있는, 세상에서 가장 아름다운 창 하나를 가질 수 있어. 어떻게 하고 싶어?'

큰사진보기

|

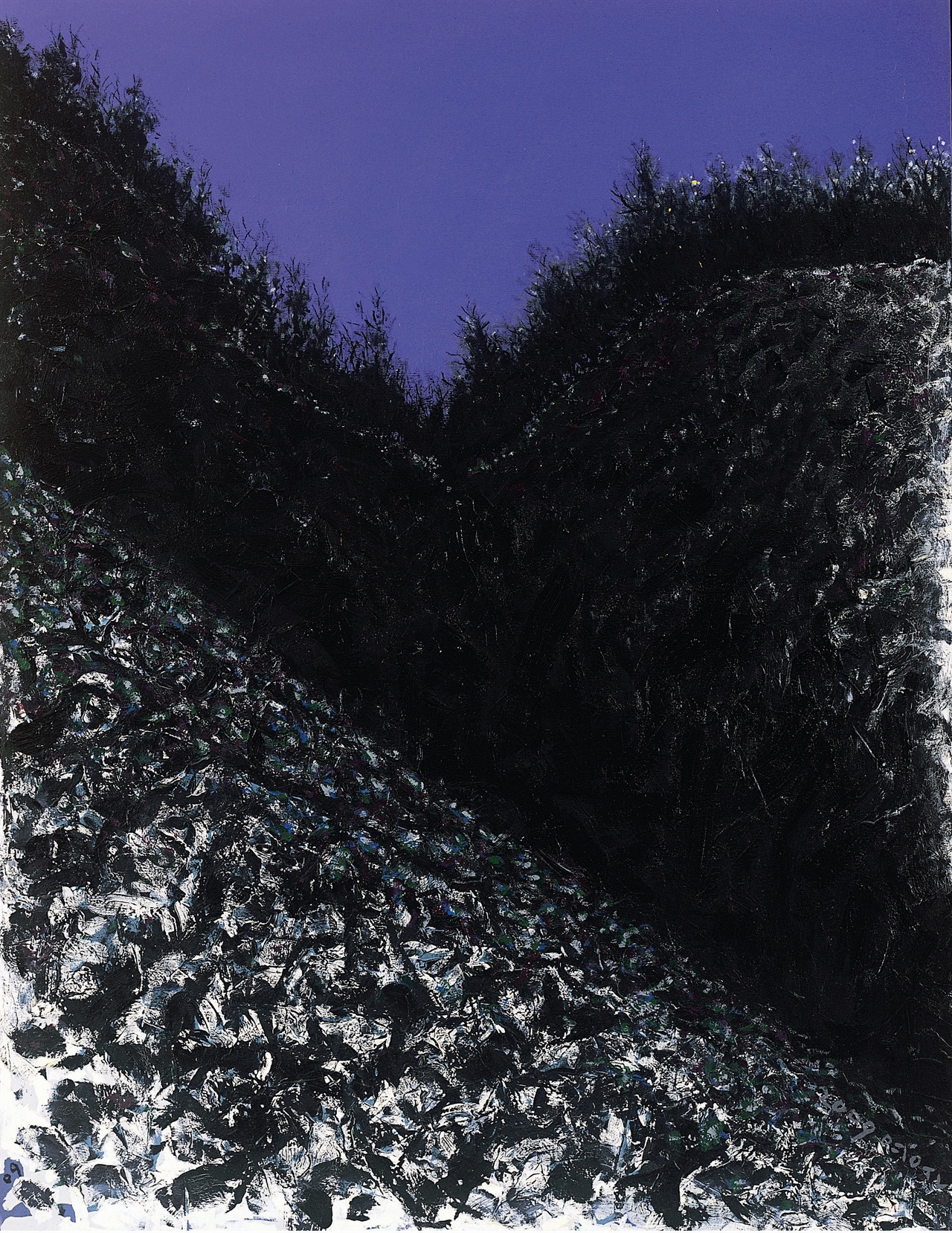

| ▲ 산. 캔버스에 유채. 162.3X130.3. 2009년 |

| ⓒ 겸재정선미술관 제공 |

관련사진보기 |

목구멍으로 뜨거운 것들이 넘어간다. 나는 아직도 창문을 활짝 열지 못했고, 절망들을 다 치우지도 못해서 내가 원하는 풍경을 볼 수 있는, 세상에서 가장 아름다운 창을 가지지 못하고 있다. 창 밖 세상은 아직 보이지 않고, 창 안도 어두워 더듬다보니 손등이 어딘가에 긁혀서 따갑다. 잠시 몸을 기댈 벽이라도 찾으려 손을 뻗으니 그가 내 손을 붙든다. 손바닥을 맞대고 내 손등을 손가락으로 덮는다. 상처는 그렇게 다른 손이 다른 손을 감싸주는 거다. 희끄무레하게 보이는 것들. 아직은 내게 잘 보이지 않는 것들. 내가 보고 싶은 것들, 그것들의 숨소리가 보름달을 맞으러 한 뼘씩 높아지는 만조 때의 바닷물처럼 귓바퀴 안으로 조금씩 차오르고 있다.

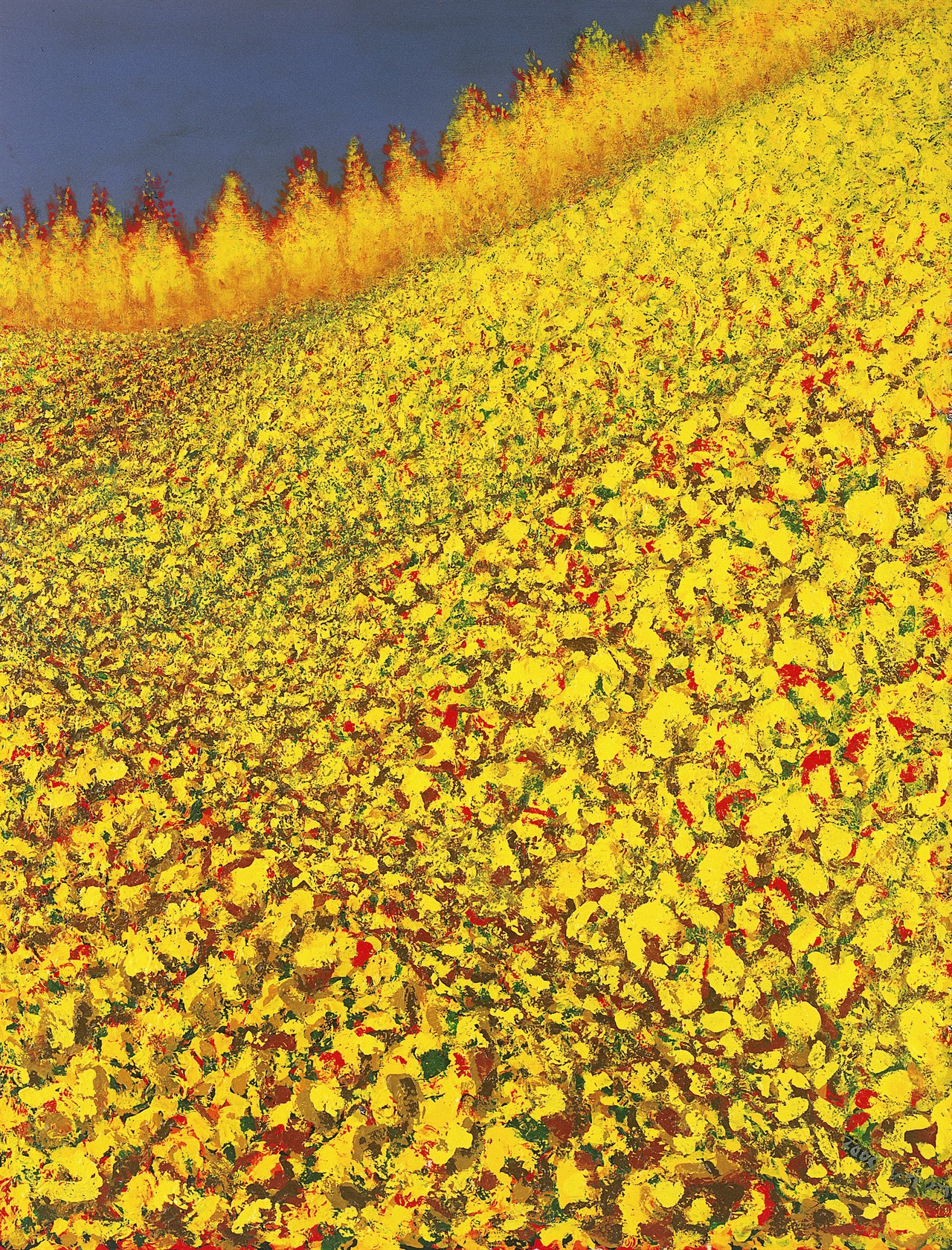

"여운 선생님은 추상화에도 뛰어난 재능을 가지신 분이셨죠. 김환기 선생께도 인정받을만큼 대단하신 분인데 대학 다닐 때 가뭄에 메마른 논을 앞에 두고 한 숨을 쉬는 농민들을 보고 나서 걸어갈 길을 선택하신 거죠. 사람을 너무 좋아하신 분이세요. 이 분은 자신보다 남과 어울리고, 더불어 사는 삶을 소중하게 생각했어요. 이 분은 미술가로 이야기하기보다는 문화활동가라 부르는게 더 어울릴거예요. 사람들을 만나, 사람이 사람과 어울려 살 수 있는 건강한 문화의 씨앗들을 뿌리고자 노력하신 분이세요. 사람들에게 항상 마음을 열어두고 누구와도 허심탄회하게 이야기 나누어 주시는 분이었죠." - 미술평론가 김이천

큰사진보기

|

| ▲ 산, 일렁이는 황금 물결. 캔버스에 유채. 162.2x130.3. 2000년 |

| ⓒ 겸재정선미술관 제공 |

관련사진보기 |

앞으로 인사동을 걸을 때 그에 대해 상상을 할 것 같다. 아마도 트렌치코트가 잘 어울렸을 것도 같고, 눈매가 부드러웠을 것도 같다. 아직 살아 계신다면 인사동 터줏대감을 자처하면서 나같이 그림에 대해 잘 모르는 사람에게도 술 한 잔 권하면서, 사람이 사람답게 살 수 있는 세상에 대한 희망이 얼마나 환한 것인지 이야기해주셨을 듯하다.

나는 그를 몰라도, 그의 그림을 잘 몰라도 그가 참 많이 그립다.