큰사진보기

|

| ▲ 진관사 일주문과 소나무 2백여 년의 시간을 초월하여 추사가 섰던 그 자리에 서서 당년의 모습을 회상해 본다. |

| ⓒ 이종헌 |

관련사진보기 |

아무리 쓸어도 티끌 하나 없을 것 같은 절집 마당에 가을이 깊어갑니다. 인생은 한바탕의 꿈이라 하니 새소리 바람소리 나뭇잎 소리가 다 소중한 인연입니다 집착하지 말고 그저 허허로운 바람으로 살라고 대웅전 뜨락의 보리수는 텅 빈 가슴을 열어 보입니다.

나가원 섬돌 위에 놓인 흰 고무신 한 켤레를 물끄러미 바라보다가 터벅터벅 산길로 향합니다 발아래 계곡에는 떨어져 내린 단풍잎과 흐르는 물 그 속에서 익어가는 열매들이 또 한 세상을 이루었습니다 서산에 해 지고 동정각 범종소리 향로봉 골짜기에 울려 퍼질 때쯤이면 내 얼굴도 어느덧 저녁노을 따라 붉게 물들겠지요.2015년 어느 늦은 가을, 홀로 진관사를 찾았다가 쓴 편지입니다. 물론 주소도 없고 수취인도 없는 것이기는 하지만요. 나가원 섬돌 위에 반듯하게 놓인 흰 고무신 한 켤레가 무척이나 인상적이었던 그 곳 진관사를 2017년 벽두에 다시 찾았습니다.

진관사는 고려 현종이 천추태후의 위협으로부터 목숨을 구해준 진관대사의 고마움을 기려 창건한 절입니다. 천추태후는 김치양과의 사이에서 난 사생아를 왕으로 옹립하기 위해 왕위 계승자인 대량원군 순을 삼각산 신혈사로 보내 죽이려 했으나 진관대사의 기지로 순은 목숨을 구하고 결국 고려 8대 현종이 됩니다.

본래 천추태후 헌애왕후와 헌정왕후는 자매간으로 둘 다 경종의 비가 되었으나 헌애왕후는 아들 송이 왕위(목종)에 올라 태후가 되었으나 헌정왕후는 후사가 없었습니다. 경종 사후에 헌정왕후는 숙부 왕욱(王旭, 태조의 서자)과 사통하여 아들을 낳게 되는데 그가 곧 대량원군 순(詢)입니다.

가계도가 좀 복잡하군요. 아무튼 진관사는 현종이 왕자 시절 자신의 목숨을 구해준 진관대사의 은공을 갚기 위해 창건한 사찰로 본래의 신혈사 터에 지었다고도 하고 또 인근의 다른 터에 지었다고도 하나 현재로서는 정확히 알 수 없습니다.

큰사진보기

|

| ▲ 일주문 현판 「삼각산진관사」 임진년(2012) 혜운의 글씨이다. |

| ⓒ 이종헌 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

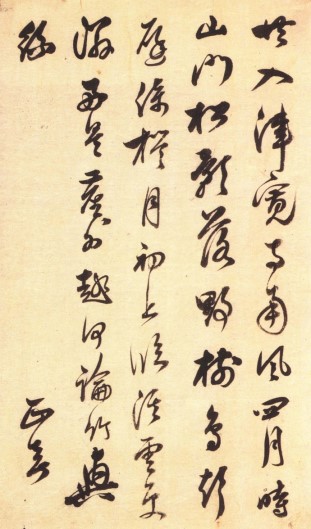

| ▲ 추사 김정희의 시 「공입진관사」 추사 김정희의 시 「공입진관사」 . 추사의 문집인 『완당집』과 『담연재시고』에는 수록되어 있지 않고 보물 제547-2호로 지정된 제주 추사유물전시관 소장의 김정희종가유물일괄 속에 들어있다. 이 유물들은 추사가 제주 유배에서 풀려난 후 사용된 것들이다. |

| ⓒ 이종헌 |

관련사진보기 |

조선시대 들어 진관사는 왕실 주관의 수륙재(水陸齋)를 설행하는 사찰로 명성이 높았습니다. 조선을 건국한 태조 이성계는 고려 왕씨의 후손들을 거제도와 강화도 앞바다에 대거 수장하는데 이들의 원혼을 달래고자 개성 관음굴, 동해 삼화사, 거제도의 견암사 등에서 대규모 수륙재를 설행합니다.

서기 1397년, 태조 이성계는 진관사에 수륙사를 창건하고 직접 수륙재에 참여하기도 하였는데 진관사의 수륙도량으로서의 면모는 권근이 쓴 <진관사수륙사조성기>에 자세히 나타나 있습니다. 수륙재를 지내고 나면 참가한 사람들에게 준비된 음식을 공양하는데 조선왕조실록 세종28년(1446) 3월 29일 조의 기록을 보면, 매 재마다 대군(大君)·승지(承旨)·예조 당상(禮曹堂上) 각 1인이 참예하고, 반승(飯僧)이 적어도 8, 9천 명에서 많게는 만여 명에 이르고, 잡객이 수천 명이며, 거지도 항상 만여 명이나 되었다고 하니 그 규모가 얼마나 컸는지를 짐작해 볼 수 있겠습니다.

진관사 수륙재는 연산군 이후 더 이상 기록에 등장하지 않지만 이후로도 숙종의 후궁인 소의 유씨의 묘가 들어서고 또 재를 설행하는 수진궁제각이 들어서는 등 진관사는 왕실의 원찰로서의 기능을 수행해 나갑니다.

사설이 너무 길었습니다. 사실 진관사는 조선시대 불암사, 승가사, 삼막사 등과 더불어 도성 인근 4대 명찰로 일컬어져 왔습니다. 현재의 진관사는 대부분 6·25 이후에 중건 된 것들로 옛 모습과는 많은 차이가 있겠지만 사찰 주변의 아름다운 풍광은 물론이거니와 또 무엇보다 삼각산 서쪽 기슭의 양지 바른 터전에 자리 잡고 있는 까닭에 그 포근하고 아늑한 기운은 찾는 이들의 마음을 편안하게 합니다.

진관사는 봄도 좋고, 여름도 좋고, 가을도 좋습니다만 겨울 진관사 또한 결코 다른 계절에 못지않습니다. 아무도 찾는 이 없는 고즈넉한 산사, 그 양지바른 담벼락에 몸을 기대고 서서 – 찻집에 들어가서 차 한 잔을 마셔도 좋겠습니다 - 기울어가는 석양을 바라보고 있노라면 바랑 하나 달랑 짊어지고 이산저산 운수행각 떠도는 스님인양 마음이 허허로워집니다. 그래서 그런지 몰라도 진관사는 아침나절 보다는 오후, 특히 석양 무렵이 좋습니다. 손바닥만큼 남은 햇볕이 대웅전 처마 끝을 지나 향로봉 봉우리 위로 사라지고 나면 다시 물과 바람의 무자경(無字經) 강론이 시작될 것입니다.

큰사진보기

|

| ▲ 진관사 입구의 마애불과 소나무 숲 마애불은 최근에 조성된 것이다. |

| ⓒ 이종헌 |

관련사진보기 |

겨울이라도 눈이 귀한 도시에 살다보니 갑작스레 흩날리는 눈발을 보자 문득 진관사가 생각났습니다. 서둘러 버스를 타고 하나고등학교 앞 정류장에서 하차하여 진관사로 향합니다. 은평 한옥마을을 지나 진관사 입구로 들어서니 저 앞에 일주문과 함께 키 큰 소나무들이 아름다운 자태를 뽐내고 서있습니다. 본래 진관사는 소나무가 아름다운 사찰이었습니다. 일주문 앞에 서서 하늘 높이 죽죽 가지를 뻗은 소나무들을 올려다보며 문득 추사의 시 한 수를 읊조려봅니다.

다함께 진관사에 들어가니[共入津寬寺]시절은 남풍 부는 사월이네[南風四月時]산문에는 소나무 그림자 어른거리고[山門松影落]숲속 나무에는 새소리 한가로운데[野樹鳥聲遲]난간 위로 막 저녁달이 떠오르고[倚檻月初上]냇가에는 저녁노을이 붉게 타오르네[臨溪雲更滋]좋구려, 진실로 티끌세상 밖의 정취이러니[好是塵外趣]무엇하러 애써 피리 불고 거문고 타려 하리오[何論竹與絲]근 2백여 년의 시간을 뛰어넘어 추사가 서있던 바로 그 자리에 서서 추사가 바라보았던 그 나무들을 바라봅니다. 흡사 빙의라도 된 듯한 기분입니다. 여행의 묘미란 바로 이런 걸까요? 추사의 시집 '담연재시고' 서문을 보니 추사의 시가 그의 글씨에 가려져 제대로 평가되지 못한 측면이 있다고 하였는데 위의 시를 보면 확실히 추사가 시에 있어서도 일가를 이루었음을 알 수 있습니다.

지금껏 진관사를 노래한 시들이 많이 있겠지만 추사의 것처럼 일체의 인위를 배격한 자연친화적 태도가 잘 드러난 작품은 그리 많지 않을 것입니다. 위의 시는 함께 종가유물로 지정된 '신해년 책력' 등으로 미루어 추사가 제주와 북청의 유배생활을 마치고 과천에서 생활할 때 지은 작품이 아닌가 합니다. 오랜 유배생활을 마친 후이라 그런지 시 속에는 인생에 대한 달관이 묻어납니다.

특히 마지막 미련에 "무엇 하러 애써 피리 불고 거문고 타려 하리오." 라는 구절에는 요즘 "내가 이러려고 대통령 했나?"라는 유행어처럼, "내가 이러려고 벼슬자리에서 아등바등 했나?" 라는 추사의 절절한 회한이 깃들어 있는 것만 같아 발걸음이 더욱 무거워집니다. 나만의 생각일까요? 아무튼 추사는 가고 그의 시만 남아 나그네의 심금을 울립니다.

<다음 회에 계속>