청년은 나중에 자신을 닮은 아이를 낳으면 하고 싶은 일이 많았다. 아이를 둘러업고 백두대간을 종주한다거나 아이를 끌어안고 번지점프를 시행한다는 둥 허황된 이야기가 아닌, 아이와 함께 목욕탕에 가고, 놀이동산에 가서 목마를 태워준다 따위의 소박하기 그지없는 꿈이었다. 그리고 그 꿈들 중 단연 최우선은 주말이면 아이의 손을 잡고 서점에 가는 것이었다.

자신과 정말 똑 닮은 아들 둘을 얻고 나서 아빠가 된 청년의 머릿속은 하루빨리 서점에 가고 싶다는 생각뿐이었다. 큰 아이가 다섯 살이 되자 아이 둘을 데리고 동네 서점에 갔다. 아이들은 서점을 놀이방으로 착각했다. 이리 뛰고 저리 뛰고 숨바꼭질하기 좋은 장소로 여겼다. 화끈거리는 얼굴을 애써 숨기며 아이들을 데리고 급히 철수했다. 그리고 서점에 가는 꿈은 초등학교 입학 후로 미뤄야 한다는 현실적 충고를 받아들이게 된다.

드디어 큰 아이가 초등학교에 입학했다. 벼르고 벼르다 지난 3일 일요일 오후, 때마침 비도 내리고 해서 온 가족이 서점으로 출동했다. 가까운 대도시에 위치한 대형 중고서점이 목적지였다. 굳이 중고서점으로 향했던 것은 책은 한 번 읽고 버리는 소모품이 아닌 돌려보고 바꿔보는 소중한 지혜의 유산임을 아이들에게 일깨워주기 위함이었다.

옛날 그 헌책방 사장님은 없지만...

큰사진보기

|

| ▲ 중고서점에 내다 팔 책들 쌓아둔다고 내 지식이 되는 게 아니라는 걸 나이 마흔에 깨달았다. |

| ⓒ 이정혁 |

관련사진보기 |

가는 김에 집에 있는 책들도 좀 정리하기로 했다. 나름 북 컬렉터다 보니 언제부터인가 거실과 서재에 책꽂이를 벗어난 책들이 쌓이기 시작했다. 아내는 진작부터 책들을 팔아먹을 거라고 으름장을 놓았지만, 피처럼 소중한 책들을 판다는 건 있을 수 없는 일이었다. 그러다 얼마 전 깨달았다. 붙잡아둔다고 내 지식이 되는 건 아니라는 사실을. 대학교 때 전공서적 잡혀 놓고 막걸리 받아먹던 이후로 처음, 책을 내다 팔기로 했다.

최근 5년간 눈길조차 주지 않았던 책 10권을 시집 보내는 친정아비의 마음으로 곱게 비닐 봉투에 쌌다. 파는 책은 노끈으로 묶어야 제맛이라고 내가 뜸을 들이자, 옆에서 아내가 시끄럽다는 말과 함께 비닐봉투를 던져줬다. 서점에 도착해 책을 파는 코너에 가서 번호표를 뽑고 기다렸다. 물론 그렇게까지 책을 파는 사람들이 많지는 않지만 절차상 그리해야 했다.

큰사진보기

|

| ▲ 대형 중고서점 내부 사진 대구에 위치한 A중고서점 내부. 깨끗하고 깔끔하게 중고책들이 정리 되어 있다. |

| ⓒ 이정혁 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

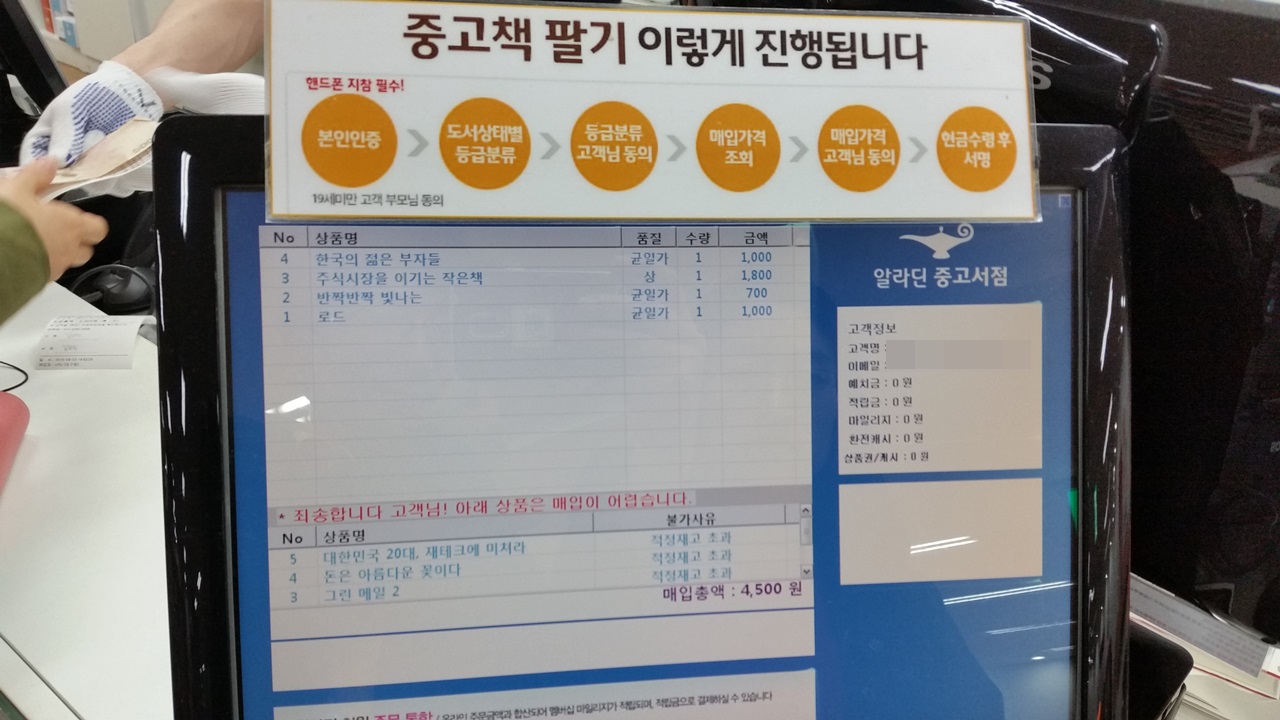

| ▲ 중고책 팔기 과정 상품의 상태에 따라 최상, 상, 중, 매입 불가로 나뉘며, 보유 재고량이 많은 도서는 매입하지 않는다. |

| ⓒ 이정혁 |

관련사진보기 |

우리 차례가 오고, 팔기로 한 책들을 디밀었다. 헌책방의 사장님처럼, 담배 한 대를 꼬나물고 한눈에 척 보고는 근수를 파악해 합이 얼마라고 후려치는 시스템이 아니었다. 상품의 상태에 따라 최상, 상, 중, 매입불가로 나뉘며, 보유 재고량이 많은 도서는 매입하지 않았다. 그래서 네 권은 퇴짜를 맞았다. 내가 판 책 중 '상'에 속하는 책이 1800원이었고 나머지는 700원에서 1000원 사이에 판매됐다.

5쪽 초과 메모가 있거나, 제본 탈착 도서, 젖은 흔적이 있는 도서, 2cm 이상 찢어진 도서는 매입불가 대상이었다. 집에 있는 책들을 손수레로 퍼 담아온다고 해서 모두 팔 수 있는 구조가 아니었던 것이다. 내심 우리 가족 점심값이라도 기대했던 아내는 실망한 표정이었다. 그렇게 여섯 권을 팔아서 받은 돈은 총 5500원. 그날 중고서점에서 구매한 책값이 5만 원을 훌쩍 넘겼으니, 되로 주고 말로 받았다는 말이 딱 맞아 떨어졌다.

사라져가는 '풍류'

큰사진보기

|

| ▲ 아빠를 닮은 아이 서점 통로 바닥에 앉아 책을 읽고 있는 둘째 아들. |

| ⓒ 이정혁 |

관련사진보기 |

책을 팔고 나니 이제 본격적인 서점 나들이 시간. 이제 제법 글을 읽을 줄 아는 아이들은 학습만화 코너로 내달렸고, 아내는 전공 관련 서적을 찾으러, 나는 소설코너로 각자의 길을 떠났다. 서점에서 오후 한때를 보내는 단란한 가정의 꿈이 이제 현실이 된 것이다.

눈에 익은 작가들의 소설책을 훑어 내려간다. 낯익은 모습. 고등학교 때 도서관 간다고 아침 일찍 나와서 서점 문 열기만 기다렸다가 해질녘까지 가방 깔고 앉아 소설책을 읽곤 했다. 그때는 그렇게 바닥에 앉아 책을 읽는 사람들이 많았다. 나올 때 책 한 권이라도 구입하면 아르바이트생도 눈감아줬다. 책은 훔쳐서라도 읽으라는 옛말은 틀린 것이다. 깨끗하게 보고 고스란히 두고 오면 되는 거였다.

지금은 사라진 도서 대여점의 기억도 한몫 거든다. 대학교 방학이면 몇 날 며칠을 도서대여점을 들락거리며 신간 소설을 탐독했었다. 누군가의 손때가 묻고, 여기저기 자국이 남고, 읽다만 페이지를 접어둔 흔적들이 오히려 책의 가치를 더욱 풍성하게 만드는 느낌이었다. 여럿이 돌려 읽는 책의 맛은 떡 한 시루를 온 동네 사람들이 나눠먹는 느낌이다.

큰사진보기

|

| ▲ 중고 도서 검색대 곳곳에 설치된 검색대를 통해 원하는 도서를 쉽게 찾을 수 있다. |

| ⓒ 이정혁 |

관련사진보기 |

중고서점은 정리도 깔끔하고, 검색대가 군데군데 마련돼 있어 찾고자 하는 책의 목록과 위치를 쉽게 알 수 있다. 헌책방 특유의 곰팡이 냄새도 나지 않고, 어른 키 높이에 맞춰 책들이 잘 보이게 진열돼 있으므로 사다리도 필요 없다. 신간 중고 도서를 위한 자리와 오늘 들어온 중고도서 코너를 따로 배치한 섬세함도 엿보인다.

물론, 그날 날씨와 기분에 따라 책값을 매기던 아저씨의 인심은 온데간데없고, 희귀 도서를 찾기 위해 다락방을 오르내리던 그 아저씨도 사라졌으며, 헌책방 골목 특유의 지적 운치와 멋스러움도 어딘가로 흩어져 갔고, 새 참고서 값으로 중고를 사고 남은 돈을 쥐고 극장으로 달려가던 풍류도 이제는 찾아 볼 수 없다. 사라져 가는 풍경의 대부분은 애잔한 법이다.

뿌듯해, 아이들에게 커다란 등대를 선물해서

큰사진보기

|

| ▲ 책 읽는 아이들을 흐뭇하게 바라보는 나 주말이면 아이 손 잡고 서점에 가고싶었던 한 청년의 꿈이 드디어 이루어졌다. |

| ⓒ 이정혁 |

관련사진보기 |

읽고 싶던 소설책 몇 권을 골라 가족들을 찾으니, 7살짜리 막내아들 녀석이 책꽂이 사이 통로에 철퍼덕 앉아 뭔가를 열심히 읽고 있는 모습이 보인다. 바로 내가 원하던 아빠를 닮은 아이의 모습이다. 잠든 아이의 모습보다 책 읽는 아이의 옆모습이 더욱 사랑스러운 것은 비단 나뿐만은 아닐 것이다.

그날 아이들과 나는 각자 네 권씩 한 달분 양식을 사왔다. 앞으로는 매달 서점에 가자는 아빠의 제안에 아이들은 환호성을 지른다. 어릴 적부터 책읽기를 강요하지 않고, 책 읽는 모습을 보여주자는 나의 독서교육이 이제 작은 싹을 틔우는 것 같아 뿌듯하고 행복하다. 아이들의 앞날에 커다란 등대를 달아준 기분이다.

남 얘기 같지 않아서 엘리베이터 옆 벽에 적힌 문구가 눈에 띄어 몇 개 옮겨 본다.

"다 읽지 못할 것을 예감하면서도 사는 책이 많다. 새책방보다 헌책방에 더 관심이 많다. 매일 서점에 들러야 직성이 풀린다. 쌀이 떨어져도 사야 할 책은 꼭 산다." - 장정일 <빌린 책, 산 책, 버린 책> 중에서