큰사진보기

|

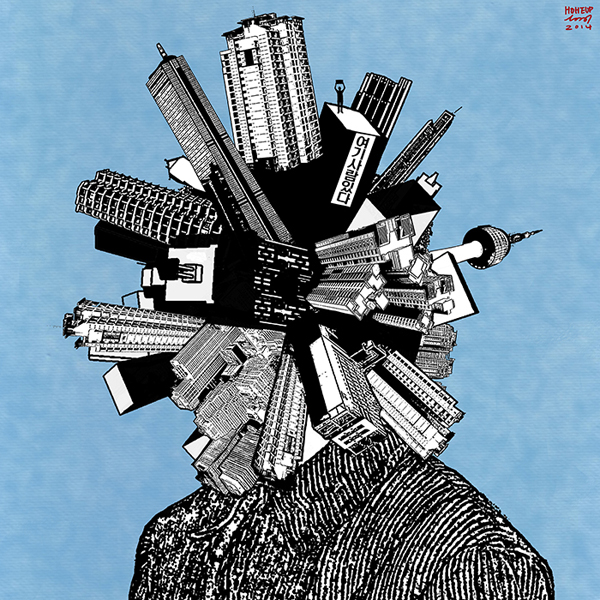

| ▲ 서울이 만약 사람이라면 이런 모습이 아닐까? 서울은 어느 곳 하나 과거를 기억할 수 있는 여유조차 없는 얼굴을 가지고 있지 않을까? 스펙터클한 소비도시인 서울에 '사람'이 사람답게 있을 수 있는 곳은 어디일까? |

| ⓒ 권은비 |

관련사진보기 |

걸어야지만 읽을 수 있는 책이 있다. 단언컨대 세계에서 가장 큰 '역사책'이라고 말할 수 있겠다. 그 책의 이름은 '베를린'이다. 누군가 필자에게 베를린을 한마디로 정의하라고 한다면 이렇게 말하곤 한다.

"베를린은 도시 자체가 하나의 거대한 역사책이다."베를린에선 도시의 역사를 읽기 위해 굳이 서점으로 갈 필요가 없다. 그저 베를린을 걷기만 하면 된다. 역사기념공원이나 박물관을 찾아다닐 필요도 없다. 베를린의 역사는 아이들이 학교 가는 길에, 직장인들의 출퇴근길에, 친구를 만나기로 한 지하철역에 존재하기 때문이다. 바로 이 지점은 필자가 베를린에 푹 빠져버린 이유이기도 하다.

큰사진보기

|

| ▲ 베를린의 최대번화가 비텐벡플라츠(Wittenbergplatz) 전철역에 세워진 공공예술. 이 조형물은 '우리가 절대로 잊지 말아야할 끔찍한 장소들'이라는 제목 아래 나치시대에 강제수용소가 있었던 장소들이 적혀있다. |

| ⓒ 권은비 |

관련사진보기 |

베를린에서는 부자든 가난한 사람이든, 학력이 높은 사람이든 아니든, 누구나 일상생활 속에서 쉽게 역사를 기리는 조형물들을 볼 수 있다. 대부분 독일의 근현대사에 관한 것들인데, 특히 나치시대에 희생된 유대인들에 대한 조형물들이 큰 비중을 차지하고 있다.

과거와 현재를 이어주는 연결고리, 베를린장벽이렇듯 베를린에는 단순히 도시를 아름답게 하기 위한 '장식물'로서의 예술작품이 아닌, 독일의 역사적 과오를 반성하기 위한 예술작품이 곳곳에 놓여있다. 일상적으로 자주 마주치게 되는 베를린 속의 예술작품은 도시 자체를 '보는 것'에 그치지 않고 '읽을 수' 있게 하는 하나의 언어가 된다.

사람들은 이러한 예술작품들을 '공공예술' 또는 '공공미술'이라 일컫는다. 독일 문화학자 우베 레비츠키(Uwe Lewitzky)의 말을 인용하자면 공공예술은 한 마디로 '모두를 위한 예술'이라 할 수 있겠다.

큰사진보기

|

| ▲ 이스트사이드갤러리에 한 벽화 베를린 장벽이 무너졌을 당시, 장벽을 넘어 사람이 홍수처럼 쏟아져 나왔던 것을 묘사하고 있다. |

| ⓒ 권은비 |

관련사진보기 |

베를린의 대표적 공공예술이라고 할 수도 있는 베를린장벽의 '이스트사이드갤러리'(East Side Gallery)는 장벽이 세워졌던 1961년부터 지금에 이르기까지 '과거'와 '현재'를 이어주는 연결고리이자, 냉전을 넘어 평화의 증거가 되었다. 베를린 장벽을 하나의 공공예술이라 말할 수 있는 이유는 1990년 통일 직후, 무미건조한 냉전의 상징인 콘크리트 장벽에 21개 국가, 118명의 예술가들이 106개의 다채로운 벽화를 그려 넣었기 때문이다.

평화와 통일을 염원하는 수많은 그림들이 베를린 장벽을 뒤덮었고 어느 순간 베를린을 방문하는 사람들은 베를린 장벽에 그려진 하나하나의 벽화를 보고 읽으며 독일의 '냉전과 통일의 역사'를 다시 한 번 곱씹을 수 있게 된 것이다.

그 후로 몇 십 년에 걸친 도시개발의 유혹에도 '이스트사이드갤러리'가 현재까지 남아있을 수 있었던 이유도 바로 여기에 있다. 그렇다면 정작 우리는 어떠한 공공예술로 한국을, 그리고 서울을 읽을 수 있을까?

서울의 러버덕 벤치마킹 '큰 고니', 과연 적합한가

큰사진보기

|

| ▲ 러버 덕 구경 나온 시민들 지난 10월 14일 오후 서울 송파구 석촌호수에 떠 있는 네덜란드 예술가 플로렌타인의 작품 러버덕(Rubber Duck)' 을 배경으로 많은 시민들이 사진을 찍고 있다. |

| ⓒ 이희훈 |

관련사진보기 |

한국의 공공예술을 이야기하자면, 얼마 전 석촌호수에 나타난 '러버덕' 프로젝트에 대해 이야기 해볼 수 있겠다. 이 프로젝트에 대한 사람들의 반응은 놀라웠다. 한국에서 공공예술이 이토록 국민들의 뜨거운 사랑을 받았던 적이 있었던가? 2주 동안 약 360만명의 관람객이 러버덕을 찾았다.

롯데가 논란이 되고 있는 제2롯데월드에 대한 면피용으로 러버덕을 이용했다는 비판에도 불구하고 이 프로젝트가 많은 사람들을 즐겁게 해주었다는 사실 자체에 대해서는 누구도 부인할 수 없을 것이다.

러버덕 프로젝트는 지극히 '기업스러운' 문화예술프로젝트였다. 한 대기업이 약 14억을 들여 이른바 '세계적' 아티스트를 초청했다. 해당기업 쇼핑센터 옆 호수에 조형물이 들어섰다. 반응은 폭발적이었다. 명품들만 모여 있다는 서울의 한 고급백화점에서는 이 프로젝트의 '팝업스토어'를 개장했고 중국산 고무장난감을 이른바 '작가 에디션'이라는 이름으로 2만4천원에 판매했다. '예술'이라는 이름의 연금술은 종종 우리의 일상 속에서 이렇게 소비되곤 한다.

팝업스토어 수익 전액을 문화예술을 위해 후원하겠다고 했었던 애초 계획이 소외계층을 직접 찾아가 건강검진 진행하는 것으로 변경되었지만, 기업의 선택사항일 수 있으니 크게 문제될 것이 없었다. 결국 이 프로젝트를 통해 해당기업의 쇼핑센터 매출도 오르지 않았는가. 이것이야말로 한국 특유의 스펙터클한 자본주의 사회에서 기업이 문화예술을 이용해서 어떻게 또 다른 이익창출을 할 수 있는지를 보여주는 탁월한 예가 아닌가.

베를린이 도시 곳곳에 역사를 새기는 이유

큰사진보기

|

| ▲ 유대인 관련 거울 기념비. 이처럼 베를린 곳곳에선 역사를 만날 수 있다. |

| ⓒ 권은비 |

관련사진보기 |

정작 문제는 그 다음이다. 서울시가 러버덕을 벤치마킹하겠다고 나선 것이다. 서울시는 14억 원을 들여 한강에 '큰 고니'를 띄우겠다고 밝혔다. 서울시의 발표를 보면서, 과거 이명박 전 대통령이 서울시장 시절 만들면서 논란이 됐던, 34억 원짜리 청계광장 조형물 '스프링(Spring)'이 떠올랐다. 스프링의 경우 KT가 예산 전액을 지불한 것으로 알려져 있다. 당시 '청계천의 기적'이라고까지 호들갑을 떨었던 서울시 중대사업의 방점 역할을 했던 조형물 '스프링' 역시 '세계적' 작가 클래스 올덴버그(Claes Oldenberg)의 작품이었다.

성공적인 '기업형' 공공예술인 러버덕에서 서울시가 벤치마킹 하려는 것이 무엇인지 의문이 든다. 서울시는 오히려 '공공기관'이기 때문에 할 수 있는 것들을 찾아야 하지 않을까? 물론 과거 박정희 정권 시절에도 거대 예산을 들여 전국적으로 설치한 조형물이 있었다. 바로 이순신 동상과 이승복 어린이 동상이었다. 현재까지도 이 두 동상은 지방에 위치한 작은 학교에서 쉽게 볼 수 있다.

대표적 독재자 히틀러 역시 도시 속 조형물을 통해 자신의 정치적 욕망을 드러냈었다. 이렇듯 도시 속에 놓이는 예술작품들은 때때로 권력의 정치적 '프로파간다' 수단으로 사용되기도 한다. 그렇기 때문에 베를린은 집요하리만큼 더더욱 도시에 세워졌던 히틀러의 흔적을 지우고, 대신 베를린 곳곳에 '히틀러에 대한 역사적 반성'을 새기고자 했다. 물질로써 도시에 새겨진 반성의 역사는 모든 이에게 '보편적 상식'이 무엇인지를 성찰하게끔 한다. 신기하게도 역사에 따라 변하는 시대정신은 어떤 식으로든 도시에 시각화된다.

한강의 '기적'을 이룬 대신 '기억'을 잃어버린 서울

큰사진보기

|

| ▲ 아주 작은 기념비 시리즈, 콘크리트, 스텐레스스틸, 10X10cm, 권은비 2009년 용산참사 이후, 우리가 사는 큰 도시에 평범한 사람들이 사회적 타살로 인해 죽을 수밖에 없던 이들이 기억될 곳은 없는 것일까라는 물음에서 필자가 1년 동안 진행했던 프로젝트이다.(왼쪽) 또한 우연히 한강다리를 거닐다가 다리 앞에 사람은 없고, 여자구두만 덩그러니 놓여있던 것을 발견했던 장소에 이 작은 기념비를 설치했었다. (오른쪽) 그 외에 총 8개의 역사적, 혹은 사회적 사건이 일어났던 곳에 설치되었었다. |

| ⓒ 권은비 |

관련사진보기 |

베를린이 하나의 '근현대사 역사책'이라면 서울은 '근현대사가 빠진 역사책'이라고 할 수 있겠다. 두 도시 모두 비슷한 시기에 참혹한 전쟁을 겪었음에도 서울과 베를린은 모습은 전혀 다른 얼굴을 하고 있다.

베를린에서는 흔하게 볼 수 있는 '전쟁의 흔적', '평범한 사람들의 희생', '역사적 과오에 대한 반성'의 공공예술을 서울에서는 볼 수 없다. 때문에 지금 서울에 필요한 것은 서울을 단순히 아름답게 '장식' 할 수 있는 공공예술이 아니라 서울을 '역사'를 읽을 수 있는 공공예술이다.

한강 둔치에 즐비한 고층빌딩과 수많은 다리, 그리고 그 다리 위로 끊임없이 지나다니는 자동차들의 불빛들은 그 자체로 우리에게 이른바 '한강의 기적'을 보여주고 있지만, 지금의 서울이 되기까지의 평범한 사람들의 수많은 희생과 민주주의의 역사는 어디서 볼 수 있는 것인가. 왜 서울에는 '기적'만 있고 '기억'은 없을까? 우리도 이제 더 늦기 전에 서울에 잃어버린 기억을 도시에 찾아야 하지 않을까?

2014년이 저무는 지금, 나는 오늘도 베를린의 '6월 17일' 거리를 걸으며 독일국민들의 '저항의 역사'를 읽는다. 1953년 6월 17일, 부당한 정부에 대한 저항이 일어났던 곳이기에 길 이름 자체를 '6월 17일 길'이라고 명명했다고 한다. 그리고 이 길 위에 새겨진 공공예술들을 보고 읽으니 내가 발 딛고 있는 곳이 누군가가 '자유'를 부르짖으며 서 있던 곳이라는 생각에 가슴이 뜨끈해진다.

언제쯤 우리는 한국에서 6월 항쟁의 거리, 5·18거리를 걸으며 우리의 역사를 기억하는 공공예술을 마주 할 수 있을까.