스산한 비가 지나고 다시 쪽빛 가을 하늘이 펼쳐졌다. 평생을 '박물관인'으로 살았던 혜곡 최순우 선생은 흰빛과 쪽빛은 한국인의 꿈이며 지체라고 했다. 자신의 쪽빛 꿈을 보듬어보고 싶어서일까. 가을 하늘이 깊어지는 요즘, 의젓하기도 하고 소박하기도 한 백자에 영롱한 쪽빛 그림을 담은 청화백자 전시가 입소문을 타고 있다. 평일에도 1000명 이상의 관람객이 국립중앙박물관에서 열리고 있는 <조선청화, 푸른빛에 물들다>전을 찾고 있다.

큰사진보기

|

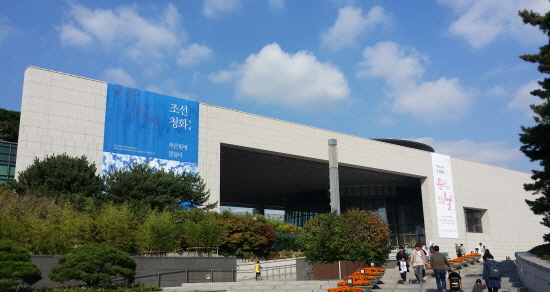

| ▲ 국립중앙박물관 <조선청화, 푸른빛에 물들다>, 국립중앙박물관, 9/30~11/16 |

| ⓒ 한동헌 |

관련사진보기 |

일찍이 조선인들은 쪽을 심어 비단과 모시와 베를 물들이고, 한지를 적셔 색간지를 만들었다. 명나라에서 건너온 쪽빛 그림 청화백자를 보고 세조대왕은 국산 청화백자를 구워 바치는 사람에게 후한 상을 내리겠다는 포고를 내렸다.

전라도 경차관 구치동이 밤낮을 궁리해 토청 원료를 찾아냈다. 구치동이 그린 토청 그림은 회교도 나라에서 건너온 회청 그림 보다 쪽빛이 맑지 못했지만, 세조는 대견히 여겨 후한 상을 내렸다.

얼마간의 세월 동안 도공들이 비지땀을 흘려 마침내 광주 도마치 가마에서 영롱한 청화백자의 쪽빛 그림이 구워졌다. 15세기 중엽 이후에는 아름다운 청화백자가 조선사회에 더욱 풍성해졌다고 한다(참조 - 최순우 '청화백자추초문병' <무량수전 배흘림기둥에 기대서서>학고재 1994, 287~289면).

전시에는 조선시대 국보·보물 10점을 비롯해 그동안 국립중앙박물관 수장고에서 일제강점기 이후 한 번도 공개되지 않았던 청화백자 150여 점과 국립고궁박물관, 삼성미술관 리움, 호림박물관 등 14개 기관의 조선 청화백자 대표작, 그리고 일본 도쿄국립박물관과 이데미쓰미술관, 오사카시립동양도자미술관 소장의 조선 청화백자 500여 점이 선보이고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ <조선청화, 푸른빛에 물들다> 전시 관람객들이 청화백자를 감상하고 있다. |

| ⓒ 한동헌 |

관련사진보기 |

도자기를 굽는다는 것은 불의 마술과도 같은 것이어서, 땅에서 파낸 흙이 강한 가마 불에 익으면 옥보다도 영롱한 사기로 환생한다. 만들어진 전혀 다른 새로운 재질과 색감은 언제나 도자기가 품고 있는 경이로움의 단편을 보여준다.

평면에 표현되는 회화와는 달리 균형 잡힌 입체와 그 위에 신비한 빛깔로 그려진 그림은 형태와 상징이라는 기호로 사유의 폭을 넓혀준다. 전문가가 아니더라도 각자의 안목 속에 발걸음을 멈추게 하는 작품들이 있다.

큰사진보기

|

| ▲ (좌) 용 파도무늬 편병 / (우) 매화 대나무 새무늬 항아리 15~16세기 |

| ⓒ 한동헌 |

관련사진보기 |

용 파도무늬 편병, 중국 명 영락년간(1403-1424), 오사카시립동양도자미술관대부분 용 무늬가 그려지는데, 이 청화는 음화(陰畫)처럼 그려져 용 무늬가 파도가 되었다.

매화 대나무 새무늬 항아리, 조선 15-16세기은근하면서도 순직하게 매화와 대나무, 그 위를 나는 새를 그렸다. 점점의 매화송이가 화려할 것도 싱거울 것도 없는 아름다운 정점을 찍었다.

파초 매화 난초 국화 분재무늬 항아리, 조선 18세기장혼(1759-1828)의 <평생지(平生志)>에는 다음과 같은 구절이 나오는데, 그 공간이 고스란히 청화백자로 옮겨진 것 같다. "파초 한 그루를 그 왼편에 심어 빗소리를 듣는다...(중략)... 매화는 바깥채에 심고, 작약과 월계화와 사계화는 안뜰에 둔다. 석류와 국화 같은 것은 안채와 바깥채에 나눠 기른다. 패랭이꽃과 맨드라미는 안채 섬돌에 흩어 심는다."

큰사진보기

|

| ▲ 윤회매(輪回梅) 백매와 홍매 벌이 꽃에서 꿀을 따고 꿀에서 밀랍이 생기는데, 이 밀랍으로 다시 매화를 만들었으므로 윤회매(輪回梅)라 이름지어졌다. |

| ⓒ 한동헌 |

관련사진보기 |

윤회매(輪回梅) 백매와 홍매실학자 이덕무(1741-1793)는 밀랍으로 매화를 만들었다고 한다. 벌이 꽃에서 꿀을 따고 꿀에서 밀랍이 생기는데, 이 밀랍으로 다시 매화를 만들었으므로 윤회매(輪回梅)라 이름지어졌다. 백매 홍매가 도자기와 어울려 전체의 기운이 한 폭의 입체화된 그림 같다.

조선 사회에 청화백자가 보편화 되면서 이제는 자유와 활력과 치기가 한데 곁들여져서 마음 개운한 해학의 아름다움을 이루는 그림이 많아진다. 조선 도공의 이러한 구수한 심성이 느껴지는 후기 청화백자들을 살펴보다 보면 어느새 마지막 전시실이다.

이곳에는 기대치 않은 선물처럼 김환기의 회화 작품들이 자리하고 있다. 김환기는 조선시대 공예가들의 멋진 미학을 현대 우리 화단의 전통으로 이끌고 또 그것을 넘어섰다고 평가 받는다. 그의 <항아리와 매화가지>, <항아리> 그리고 <어디서 무엇이 되어 다시 만나리>, <여름밤의 소리>를 직접 만나볼 수 있다.

"우리 한국의 하늘은 지독히 푸릅니다.

하늘뿐이 아니라 동해바다 또한 푸르고 맑아서

흰 수건을 적시면 푸른 물이 들 것 같은 그런 바다입니다.

나도 이번 니스에 와서 지중해를 보고 어제는 배도 타봤습니다만

우리 동해바다처럼 그렇게 푸르고 많지가 못했습니다.

우리나라 사람들은 순결을 좋아합니다. 깨끗하고 단순한 것을 좋아합니다.

푸른 하늘, 푸른 바다에 사는 우리들은

푸른 자기 청자를 만들었고 ... 아름다운 백자를 만들었습니다."- 김환기 -김환기가 지독히 푸르다고 한 한국의 하늘이 계절과 함께 깊어간다. 청화백자를 통해 마음 저 깊숙한 곳에 가라앉아 있던 쪽빛 꿈까지 휘이휘이 휘저어진 것 같다. 올 가을엔 쪽빛상념에 빠져보는 것도 좋겠다.