방학을 맞아 학교도 다니지 않고 있지만 오히려 일상에 치여 나 자신이 깎이는 것 같다. 방학을 맞은 지 한 달이 지나고 있지만, 집과 학교 그리고 아르바이트만을 오가는 일상에서 색다른 의미를 찾을 수가 없다. 허탈하다. 지인들과는 여전히 잘 지내지만 주 연락 수단은 페이스북이다. 약속은 잡아봐야 느긋하게 놀기조차 힘들다. 모든 관계가 밖을 빙빙 도는 것 같다. 내 속은 텅텅 비어 가는데, 이 상황을 어디 털어 놓을 곳 하나 없다.

큰사진보기

|

| ▲ 미니홈피 오늘의 방문자는 2명. 뭔가 휑 하지만 그래도 미니홈피는 '나만의 공간'이라는 느낌이 더 크다 |

| ⓒ 송민근 |

관련사진보기 |

페이스북이 나에게 주는 '불편함'그 빈 공간을 페이스북이 가득 채우고 있다. 고작 몇 분 사이에 새 알림이 몇 개씩 올라온다. 가끔 구독하는 페이지에도 여러 소식이 북적거린다. 페이스북은 항상 친구들의 온갖 소식과 글로 가득하다. 말 그대로 뉴스 피드(News Feed)다. 재밌는 소식, 귀여운 동물 사진, 맛집 소개 글 등 다양한 이야기가 올라오지만 그다지 가깝게 느껴지지 않는다.

'좋아요'가 수만 개씩 달려 있어도 페이스북의 글들은 나를 향한 것이 아니다. 다만 내가 보는 타임라인에 올라와 있는 새로운 소식일 뿐이다.

페이스북의 내 담벼락은 결국 내 공간이 아니다. 담벼락은 이중적이다. 나의 글, 나의 사진, 나의 소식이 올라가는 장소이지만 결코 내 소유의 공간은 아니다. 내 글은 모두에게 공개되기 위해 뉴스 피드에 올라가고, 고작 타임라인의 구석을 차지할 뿐이다.

비록 공개 제한이 가능할지언정 페이스북은 기본적으로 공개와 공유를 위한 공간이다. 지인에게 내 소식을 알리고, '좋아요'를 받고 댓글이 달리면 나도 답한다. 분명 즐겁다. 필요한 사람이 있으면 태그도 할 수 있다. 하지만 이는 '내 사진'이 '내 공간'에만 올라가지 않는다는 뜻이다.

가끔씩 페이스북은 사람 많이 다니는 대로변을 향해 창문이 활짝 열린 집에 사는 것만 같다. 물론 평소에는 가볍게 즐길 얘기가 많아서 좋고, 굳이 직접 연락하지 않아도 상대의 소식을 알고 지내기에 좋다. 하지만 그 때문에, 애써 지인에게 직접 연락을 하지는 않게 된다. "우리 언제 얼굴이나 한 번 보자"했던 친구를 페이스북으로만 보면서 연락하지 못하는 경우가 부지기수다.

"그 애 어떻게 지내는지 알아?""아, 유럽 여행 갔던데? 페북에서 봤어."페이스북 때문에 흔해진 대화 패턴이다. 가끔 느끼는 불편함은 이따금 생소한 감상을 남겼다. 마치 이 느낌이 모두 페이스북 때문인 것만 같다. 그래서 나는 아직도 '싸이지앵'으로 남아 있다. 파리에는 파리지앵이 산다면, 싸이월드에는 추억을 먹고 마시며 미니홈피에서 사는 싸이지앵이 있다.

모두가 '싸이질'하던 때가 문득 그립다모두가 싸이월드를 할 때의 추억이 새록새록 돋아난다. 나도 나름 싸이월드를 열심히 했다. 5년 전에 시작했으니 다른 친구들보다는 조금 늦게 싸이월드에 진입한 편이다. 하지만 내 미니홈피에 쌓여 있는 1400여 개의 다이어리는 나름 자랑이다.

흔히 '싸이어리'라고 한다. 싸이월드와 다이어리의 합성어다. 이제는 그렇게 많은 사람들이 보지 않기에, 모두에게 무차별적으로 공개되는 뉴스피드와는 다르다. 아직도 싸이월드를 떠나지 못하는 몇몇 남은 일촌들끼리 우리만의 이야기를 공유한다. 더 내밀하고, 더 진솔한 이야기를 할 수 있다. 남들에게는 함부로 밝힐 수 없는 '오글'거리는 감성도 몇 마디 끄적여 본다.

수백 장의 사진과 셀 수 없이 많은 방명록도 잊을 수 없는 추억거리다. 네이트온을 켜두고 친구의 미니홈피 아이콘에 'N'자가 뜨면 꼭 눌러봤다. 내 방명록에 글을 남긴 친구에게 답방을 가기도 하고, 싸이클럽의 익명게시판에서 장난스레 글도 남겼다.

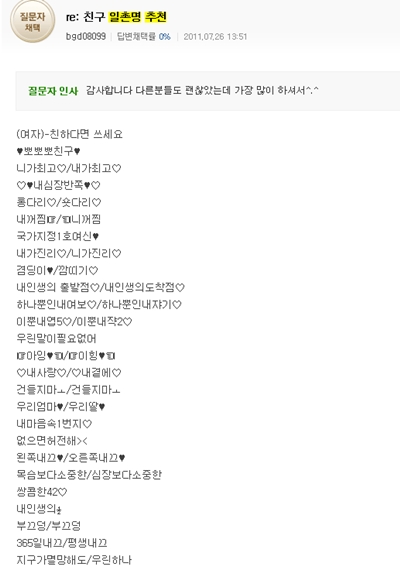

싸이는 기본적으로 일대일 관계다. 관계의 시작도 심상치 않다. 단순히 '친구 추가' 버튼을 똑딱 누르면 끝이 아니라, 서로의 별명을 '일촌명'으로 지정해야 한다. 너와 나는 단순히 '친한 친구' 혹은 '아는 사람'으로 지칭되지 않는다. 서로에 대한 정의를 내린다. 일촌명과 함께하는 관계 맺음은 단순하게 끝나지 않는다. 일촌명을 고민하던 추억이 아직도 생생하다.

큰사진보기

|

| ▲ 일촌명 추천리스트 서로 일촌명을 뭐라고 만들어야 할지 고민이 많았었던 그 때 |

| ⓒ 송민근 |

관련사진보기 |

다이어리는 폴더를 나눠서 매년 다른 폴더에 꾸준히 썼다. 남들에게 보일 수 없는 말도 비밀 다이어리에 쓸 수 있어서 굳이 종이 일기장을 사용할 필요가 없었다. 굳이 내 이야기가 공유되지 않아도 좋았다. 새 글 알림이 홈페이지 메인에 뜨고, 보고 싶으면 보고 아니면 말았다. 하루하루 틈날 때마다 들어가서 썼던 지난 5년을 빼곡히 채운 일기를 틈날 때마다 추억 삼아 되돌아본다.

싸이월드의 이야기는 나를 읽고 싶어서 찾아온 사람들에게 보여주는 내 이야기다. 서로의 의사와 관계 없이 무차별적으로 공개되는 뉴스피드가 아니다. 그래서 좋았다. 지금은 '공감'도 '공유'도 가능하게 설정할 수 있지만, 클릭 한 번의 '좋아요'는 싸이월드에서 존재하지 않는다.

'좋아요'는 '투데이'와도 다르다. 오늘 나의 미니홈피를 몇 명이나 방문했는지 알려주는 '투데이'는 내가 정성들여 꾸민 집에 몇 명이 오갔는지 알려주는 숫자다. 누가 다녀왔을까 추측해보는 일도 큰 즐거움이었다.

그렇다. 싸이월드는 정성스레 꾸밀 수 있다. 내 공간은 당연히 내 것으로 가득 차야 한다. 메뉴뿐만이 아니다. 분위기와 음악을 내 마음대로 바꿀 수 있다. 나를 가장 잘 표현할 수 있는 스킨을 고른다. 때로는 만들기도 한다. 폰트의 종류를 정하고, 스킨에 맞는 메뉴의 색깔도 세세하게 선택한다. 페이스북에는 없는 기능이다. 나의 글과 사진으로만이 아니라 미니홈피가 전체적으로 보여주는 그 '분위기'가 나를 표현한다.

가장 매력적인 점은 바로 배경음악이다. 역시 내 공간에는 내 음악이 있어야 한다. 미니홈피의 분위기를 결정하는 가장 중요한 요소다. 슬프거나 우울할 때, 기쁘거나 신이 날 때 다른 음악을 걸어 둔다. 굳이 독특한 음악이 아니어도 좋다. 그냥 좋아하는 가요 곡을 때때로 구매해서 설정하는 것뿐이더라도 그 노래 한 곡이 많은 것을 바꾼다.

'소식'을 알려주는 페이스북, '감정'을 교류하는 싸이월드페이스북은 분명 대표적인 SNS 중 하나다. 하지만 페이스북이 사람 사이를 얼마나 이어주는지는 모르겠다. 단순히 연결 스위치만 켜고 끄는 것 같다. 나는 그와 연결되어 있지만, 단순히 연결만 되어있다. 무언가 오고 간다는 느낌이 적다. 오직 페이스북만을 이용해서는 주변 사람들의 소식은 알 수 있지만, 감정적 교류는 만들어내기 어렵다.

싸이월드는 수년 전의 오늘, 내가 무슨 글을 썼는지를 알려주며 그 때를 추억하게 만든다. "내가 이런 글을 썼구나"라든가 "이런 표현을 할 수 있었구나" 등의 감상에 빠져든다. 한편으로는 수년 전의 나는 저런 일기도 쓸 줄 알았는데 지금은 대체 뭘 하고 있나 싶기도 하다. 페이스북의 과거가 금세 휘발되는 것에 비해, 싸이월드의 과거는 그 때 그 자리에 단단히 자리 잡고 나를 부른다.

단순히 '좋아요' 누르는 도구에 불과해진 것은 아닌가하는 회의감에 페이스북 계정을 휴면 상태로 돌렸다. 온전히 지우기는 조금 아쉬워서, 그 안에 쌓인 추억도 소중해서 삭제는 하지 않았다. 대신 틈날 때마다 나의 미니홈피에 추억을 꾸준히 남겨간다. 싸이월드는 쌓인다. 추억이 켜켜이 쌓여가며 지금 내가 어디에 와 있는지 알려준다.

오늘도 내 소중한 보물 창고에 글 하나를 더한다.