큰사진보기

|

| ▲ 맛 없는 맛 집 천국이 된 대한민국, 그 책임은 누구에게 있을까. |

| ⓒ 트루맛쇼 |

관련사진보기 |

맛집 천국이다. 방송을 틀면 기기묘묘한 요리의 향연이 펼쳐진다. 끓여만 먹던 재료를 얼음에 얼리고, 아이스크림을 기름에 튀기고, 도무지 어울릴 것 같지 않은 재료를 뒤범벅해댄다. 물론 양념은 자극적이어야 한다. 고추와 캡사이신을 들이붓고, 빨갛다 못해 검붉은 빛이 돌아야 한다.

그 모두가 대박집이다. 경제는 어렵다는데 도무지 맛집 소개에 나오는 가게들은 불황을 모른다. 늘어선 줄은 끝이 보이지 않고, 카운터에는 지폐들이 소나기처럼 쏟아진다. 손님들은 기가 막힌 맛이라고 감탄을 연발한다. 방송 그대로라면 돈을 바치고라도 먹어야 할 음식들이다.

방송을 어디까지 믿어야 할까. 다른 곳도 아닌 공영 방송사인데, 일단 믿고 방송에 나온 가게로 향해야 할까. 착한 시민이 되어 주머니의 돈을 꺼내들어야 할까. 혹 방송과 다른 맛이어도 그러려니 하고 넘겨야 하는 것일까.

영화 <트루맛쇼>를 만든 김재환 감독은 이러한 현실이 견딜 수 없었나 보다. 다 까밝혔다. 웃긴데 불편하다. 맛집 프로그램을 만든 방송사와 출연한 가게는 물론 지켜보는 관객들도 그럴 거다. 자기 이야기이기 때문이다.

어두운 관행 캐기 위해 직접 음식점까지 차렸다

큰사진보기

|

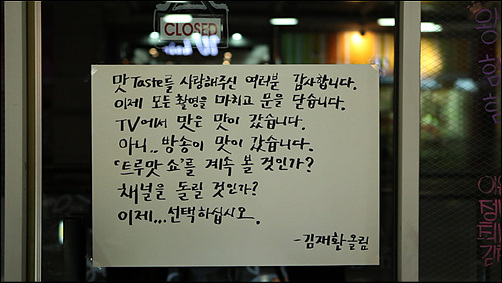

| ▲ 몰래카메라 촬영이 끝난 후 식당은 폐업했다. 그리고 위의 글을 남겼다. |

| ⓒ 트루맛쇼 |

관련사진보기 |

맛집 방송에 얽힌 검은 뒷거래와 비윤리적인 제작과정을 정면으로 다뤄 전주국제영화제에서 비상한 관심을 불러 일으켰던 영화 <트루맛쇼>가 2일 언론 시사회와 동시에 개봉했다.

2010년 3월 셋째 주 지상파 TV에 소개된 식당은 177개다. 이를 1년으로 환산하면 무려 9000개가 넘어간다. 이 중 '협찬'이라는 이름의 탈을 쓴, 사실상의 뇌물을 주고 TV에 출연한 식당은 몇 개나 될까? 물론 방송국에서는 그런 일은 없다고 펄쩍 뛸 것이다.

그래서 김재환 감독은 직접 식당을 차렸다. 식당 이름은 '맛', 영어로 'Taste'다. 식당의 모든 거울 뒤엔 몰래 카메라가 숨어있고 식당 구석구석은 CCTV로 촬영된다. 물론 실제 영업을 하는 다큐멘터리 세트다. 그리고 영업 시작이다.

믿고 싶지 않겠지만, 각 방송사에서 나오는 맛집들은 철저히 계획되어 있다. "기가 막힌 맛"이라며 감탄을 토해내는 손님 역시 준비된 연기자들이다. 모 포털사이트 육아카페가 그 근원지다. TV에 얼굴을 비추고, 용돈을 벌고 싶은 이들이 방송국 작가들에 의해 추려진다.

물론 <트루맛쇼>의 출연진도 신분을 속이고 그 대열에 합류했다. 처음엔 어색했지만, 갈수록 실력이 일취월장한다. 심지어 본인이 못 먹는 게장을 입에 넣으면서도 함박웃음을 짓는다. 그들의 모습은 맛집 소개 시간을 통해 전국으로 전파를 탔다.

브로커까지 끼어든 맛집 소개, 음식의 맛은 전혀 상관없다

놀라운 건 TV에 나가고 싶은 음식점과 외주제작사 방송국 작가들을 연결시켜주는 브로커가 있다는 사실. 1000만 원이면 얼마든지 방송에 출연시켜 주겠다고 장담하는 브로커 임아무개씨. 그는 단지 브로커가 아니다. 주방장 혹은 식당 주인의 모습으로 셀 수 없이 방송을 탔다.

음식까지 기획해 준다. 평범한 것이 아닌 작가들과 방송국의 구미를 잡아 끌 만한 요리를 만들어 낸다. 물론 맛은 전혀 상관이 없다고 스스로도 밝힌다. 그 한 예로 캐비어(철갑 상어알) 삼겹살이 있다. 수년 전 맛집 프로그램을 휩쓸었던 이 요리의 개발자는 바로 브로커 임씨다.

영화는 단순히 고발 다큐멘터리가 아닌 블랙 코미디를 표방한다. 때문에 프랑스인 요리사가 직접 출연해 캐비어의 진실에 대해 말해준다. 절대 가공해선 안 되고, 있는 그대로 차갑게 보관해야 할 철갑 상어알을 삼겹살에 박아 열을 가하자 요리사는 고개를 가로젓는다.

더욱 중요한 건 철갑 상어알이 아니었다는 것. 30여 만 원을 호가하는 캐비어를 쓴다는 것은 애초에 어불성설, 색깔만 같은 다른 어류의 알이었다.(한 통 3000원) 이 말도 안 되는 코미디에 대한민국 외식업계가 들썩였다. 심지어 손님들이 90도로 절을 하고 나갔다며 브로커 임씨는 의기양양해 한다.

그리고 영화를 위해 만든 가게는 올 1월 방송을 탔다. 당연히 계약서까지 쓰고 1000만 원의 거금을 전달했다. 음식은 죽말(죽거나 말거나) 돈가스. 음식에 고추폭탄 세례를 퍼부었다. 차마 먹지 못할 음식이지만, 참으로 맛있게 연출됐다. 음식 이름까지 아예 방송국 작가가 미리 지어줬다.

그 수준의 시청자가 허용한, 괴물 같은 프로그램

영화를 지켜보면 돈을 좇아 돌고 도는 이 사회의 모습이 참담하다. 공영이라는 허울 뒤에 숨은 방송 권력의 힘이 새삼 두렵고 거대한 것임도 깨닫게 된다. 교양의 가면을 쓴 광고, 그 자체다. 그 선한 얼굴의 괴물에게 서민들은 멍하니 주머니를 털린다.

물론 모든 맛집과 모든 프로그램이 그렇지는 않을 것이다. 영화에도 진정으로 맛을 지켜가는 식당과 그 주인들이 등장한다. 하지만 이제와 그걸 따져 무얼하나 싶을 만큼 영화가 제시한 현실은 암담하다.

영화에 출연한 음식칼럼니스트 황교익씨는 시청자들이 그만한 수준의 프로그램을 원하고 허용하기에 일어나는 일이라고 진단한다. 씁쓸하지만 동의할 수밖에 없다. 흔히 한 나라의 지도자로 선출된 이는 딱 국민 수준에 맞는 그 정도의 사람이라는 말이 떠오른다.

똑똑한 미디어 소비자가 되길 바라며영화 <트루맛쇼>는 우여곡절 끝에 개봉했다. MBC에서 방송금치가처분 신청을 냈지만, 기각된 것. 김재환 감독은 예상했던 일이라고 한다. KBS와 SBS도 벌집을 쑤셔 놓은 상태인 것은 빤한 일.

그렇다면 전직 MBC PD였던 김재환 감독은 왜 논란을 무릅쓰고 이런 영화를 만든 것일까. 영화 상영 후 따로 기자간담회를 갖지 않았지만 그가 블로그에 올린 글을 보면 관객을 향한 심정이 잘 표현되어 있다.

"다큐를 만드는 사람으로 할 수 있는 것은 성냥을 긋는 것까지다. 큰 불로 번져서 뭔가 큰 변화가 일어날 수도 있지만 방송 3사가 불어서 바로 꺼지면 아무런 변화도 일어나지 않는다. 그건 정말 관객들의 몫이다. 조그만 변화라도 일어난다면 그게 전파돼서 미디어 전체의 변화로 이어질 수 있다."영화는 맛집을 소재로 했지만, 미디어의 오만한 권력에 대한 비판이다. 지금 이 순간도 TV를 통해 수많은 여행지와 관광지, 의사와 병원, 가구나 가전업체 등이 협찬을 하지만, 정보와 교양의 이름으로 시청자들을 대하고 있다.

시청자들이 깨어나 똑똑한 소비자가 되어야 한다. 혹시 그렇지 못할까 봐 김 감독은 다음 작품에서도 미디어의 위선과 진실을 다루려 한단다. 고마운 일이다. 우리나라 국민 5000만 중 이런 사람 하나 정도는 꼭 필요하다. 마지막으로 영화, 재미있다. 웃음이 끊이지 않는다.