책을 펼치는 순간 가슴에 설렘이 일었습니다. 색동보자기에 곱게 싼 이바지음식처럼 청포 물감을 들인 한지 질감으로 표지가 디자인 된 책이었습니다. 행주치마 입에 물고 입만 벙긋할 수밖에 없는 층층시하의 새댁이 정갈하게 차려 신랑에게 내놓는 밥상에 살짝 올려놓을 법한 연서 같은 쪽지가 그 책갈피 속에 있었습니다.

연정을 떠올리게 하는 쪽지거반 곤두세우듯 펼쳤던 책에서 책갈피처럼 들어가 있는 연서가 떨어질까 봐 흠칫 놀라 책을 눕히기라도 하듯 얼른 고쳐 잡았습니다. 고등학생 때 여드름까지 빨개지며 동년배기 여학생에게 건넸던 연애편지와 쪽지가 떠오르는 순간이었습니다.

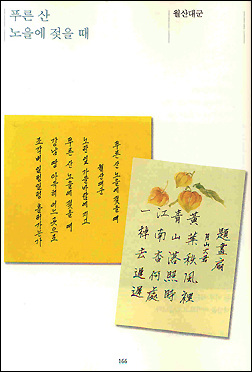

한시와 번역한 글을 색지와 꽃편지지에 정갈하게 손글씨로 쓴 것을 인쇄한 것이 마치 책갈피처럼 보였습니다.

큰사진보기

|

| ▲ 행주치마 입에 물고 입만 벙긋할 수밖에 없는 층층시하의 새댁이 정갈하게 차려 신랑에게 내놓는 밥상에 살짝 올려놓을 법한 연서 같은 쪽지가 그 책갈피 속에 있었습니다. |

| ⓒ 임윤수 | 관련사진보기 |

꽃편지지에 또박또박 눌러쓴 손글씨, 또박또박 눌러쓴 손글씨가 가지런한 색지, 빼곡하지도 남아돌지도 않게 조화를 이루고 있는 손글씨가 담긴 색종이무늬가 책갈피처럼 인쇄돼 있었습니다. 책을 읽으면서, 책을 읽기도 전에 가슴이 설레거나 연서를 받아든 느낌을 받는 건 처음입니다.

부챗살 같은 77편의 한시세살부채를 펼치듯 펼쳐든 책속엔 일 년 사계(四季)가 다 들어있습니다. 부챗살 보다는 조금 더 많을 것 같은 77편의 한시(漢詩)에는 춘심(春心)이 아지랑이처럼 피어오르는 봄, 장마와 더위로 뒤엉키는 여름, 섬돌 아래서 울어주던 귀뚜라미 소리를 그리게 하는 가을, 겨울눈에 뒤덮인 소복한 동심과 겨울풍경을 떠올리게 하는 겨울까지 일 년 사계절이 다 들어 있었습니다.

'매화와 수양버들이 점벙점벙 건너고 있지 싶습니다'라고하며 펼치는 20편의 봄에는 매화도 있고, 개울물 졸졸 흐르는 작은 시내도 있습니다. 버드나무도 있고 저녁놀과 봄비도 있습니다. 한자로 된 한시의 봄과 번역 글을 손글씨로 정말 깔끔하게 정리해 놓았고 수행승인 흥선스님의 마음과 시심까지를 아지랑이 같은 덧그림으로 그려놓았습니다.

봄날, 술 익는 뉘 집, 달밤 살구꽃 아래서 꽃을 보며 봄 흥취에 잠기다 보면 봄은 어느새 지나고, 마당 위로 때글때글 쏟아지는 햇살에 여름이 익어가는 18편의 한시 여름이 펼쳐집니다.

한 편 한 편의 한시마다 여름하면 떠올릴 수 있는 유정무정의 삼라만상이 은둔자처럼 속닥속닥 들어있겠지만 한자 공부를 많이 하지 않은 대개의 사람들이 단박에 한시를 읽거나 읊으며 시감을 논한다는 건 요원한 일일 수도 있겠지만 77편의 한시로 엮은 '맑은 바람 드는 집'에서는 그렇지 않습니다.

대청마루에 늘인 문발처럼 켜켜이 손글씨로 쓴 한시와 번역글을 넣었고, 머리카락이라도 보일까봐 꼭꼭 한자(漢子)에 숨어있는 시감까지를 흥선스님이 콕콕 집어내어 당신의 마음까지 보태 설명문으로 덧그렸으니 불어오는 산들바람처럼 절로 마음에 녹아듭니다.

한 수 한 수, 부챗살처럼 펼쳐든 한시를 음미하다 보면 '하늘 단풍이 하도고와 그 아래 흰 옷을 입고 서면 쪽빛 물이 들 것만 같은 나날로 들어가는' 가을이 19편의 한시로 열려 있습니다.

저만큼 가버린 가을조차도 성큼 다가올 것 같은 가을이 조롱박처럼 주렁주렁 달렸습니다. 강 위에서, 흐르는 물을 보며, 임을 보내며 떠올리는 가을이 그려져 있고, 가을날 밤에 벗의 집에서, 가을소리 듣는 나무아래 앉아 마음으로 쓰는 고향편지도 담겨져 있습니다.

큰사진보기

|

| ▲ 맑은 바람 드는 집은 색동보자기에 곱게 싼 이바지음식처럼 청포 물감을 들인 한지 질감으로 표지가 디자인 된 책이었습니다. |

| ⓒ 임윤수 | 관련사진보기 |

느끼면서도 표현하지 못했던 감미로움, 품었으면서도 드러낼 수 없었던 연정처럼 말이나 글로 표현하기에는 난해하기만 했던 이런저런 감정을 언어의 마술사처럼 잘도 풀어내고 표현했습니다.

세속인이라면 몸뚱이로 풀어버렸을 욕(慾), 색욕까지를 포함한 오욕이지만 구도자의 삶을 살아가는 35년 구참의 수행자이기에 이리도 단백하면서도 묘용한 언어를 구사할 수 있지 않았을까 생각됩니다.

삭풍불어 춥기만 할 것 같은 겨울도 수행자에겐 '물끄러미 자신의 안뜰을 들여다보기 좋은 날들'인가 봅니다. 문풍지가 겨울바람을 읊듯 20편의 한시를 읽다보면 바람도 불고, 눈 오는 밤도 있고, 섣달 그믐밤도 옵니다.

화롯불에 묻어둔 군고구마를 꺼내먹고, 시렁위에 놓인 곶감을 빼 먹듯 한 편 한 편의 시를 음미하다 보면 어느새 수양버들과 함께 점벙점벙 봄을 건널 매화가 피는 겨울 끝에서 다시 봄을 맞게 됩니다.

맑은 바람 드는 집에 부는 바람 어느 시대, 어떤 사람이 이런 시를 썼을까가 궁금하지만 부록처럼 꼼꼼하게 챙긴 '원문과 작가 소개'를 읽고 나면 텁텁했던 입에 동치미 한 사발 벌컥 마신 듯 몸도 마음도 시원해집니다.

'맑은 바람 드는 집'은 산수 좋은 곳에 자리하고 있는 별장이나 고대광실 뿐 일줄 알았는데, 손에 펼쳐 든 책 한 권, 직지사 성보박물관장인 흥선스님이 짓고, 아름다운 인연에서 펴낸 <맑은 바람 드는 집>이야 말로 한시에 스며있는 마음의 무릉도원이며 맑은 바람 드는 집에 부는 바람이었습니다.

펼치는 것만으로도 책갈피 마다 들어있는 연서 같은 쪽지에 가슴 설레고, 맑은 바람 드는 집에 부는 바람으로 합죽선을 펼쳐드는 신선의 마음이 될 것 같은 책이기에 꼭 한번 읽어 보기를 권해봅니다.

덧붙이는 글 | <맑은 바람 드는 집>(흥선 지음 / 아름다운 인연 / 2009.7.20 / 값 1만3천5백 원)