|

| | | ▲ 세종대왕과 소헌왕후 합장릉인 영릉. | | | ⓒ 한성희 | | 우리나라 최고의 성인이며 성군으로 추앙받고 있는 세종대왕의 영릉(英陵)은 경기도 여주군 능서면에 있다. 세종대왕은 더 이상 설명하지 않아도 우리민족이라면 누구나 공감하는 찬란한 업적을 남긴 위대한 왕이다.

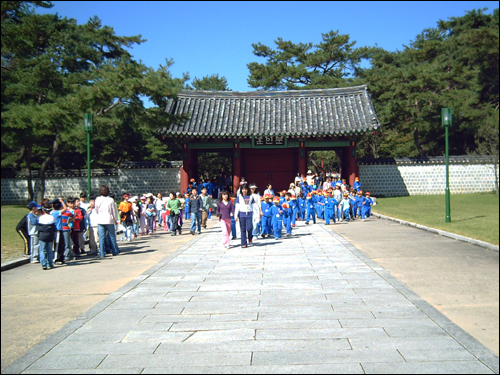

세종(1397~1450)의 영릉은 조선왕릉 중에서 가장 많은 입장객이 들어오고 있는 왕릉이다. 어린이와 어른, 단체 관람객으로 영릉은 붐빈다. 문화재청 세종대왕 유적관리소에서 관리하고 있는 영릉은 곳곳을 둘러봐도 깨끗하게 정비돼 있어 정성어린 손길이 보인다.

| | | ▲ 영릉은 조선왕릉 중 가장 많은 관람객이 찾아오는 왕릉이다. | | | ⓒ 한성희 | |

영릉은 조선 최고의 명당

62만 평의 영릉은 세종과 소헌왕후(1395~1446)의 합장릉이며 이는 조선 왕조 최초의 합장릉이기도 하다. 효종의 영릉(寧陵)과 함께 능역이 조성돼 있어 한 번 입장료를 내면 세종의 영릉을 관람하고 인근 효종의 영릉까지 볼 수 있다.

영릉은 조선 최고의 명당자리이며 세종의 영릉으로 인해 조선왕조가 100년 더 연장됐다고 까지 풍수가들은 말한다. 산세가 모란 꽃봉오리가 둘러싼 모란반개형(牧丹半開形)이라고도 하고, 용이 돌아와서 정남형으로 영릉을 쳐다보기에 회룡고조형(回龍顧祖形)이며, 주위의 산세가 봉황 날개를 펼치고 영릉을 알을 품듯 한다 해서 비봉포란형(飛鳳抱卵形)라고도 한다.

| | | ▲ 멀리 북성산이 바라보이는 영릉 위에 올라서면 "과연 세종대왕다운 능이다!" 감탄이 저절로 나오는 명당이다. | | | ⓒ 한성희 | | 본래 세종은 1445년 대모산(서초구 내곡동)에 있는 세종의 아버지 태종의 헌릉 서쪽에 미리 수릉(살아서 미리 잡아놓는 릉)을 잡게 했다. 아버지 곁에 잠들고 싶어 했던 세종의 효심이었다. 이 수릉 택지 과정에서 수양대군이 부왕의 명을 받고 관여하게 된다. 세종 역시 다른 조선조 왕처럼 수양대군에게 풍수를 배우라 지시를 할 정도로 풍수 신봉자였다.

수릉을 잡은 지 1년 후 소헌왕후가 승하하자 광을 파고 보니 수릉 자리가 물길이 있다는 것이 알려지게 된다. 풍수에서 수렴은 흉당 중 흉당으로 손꼽힌다. 대신들은 대모산이 적합하지 않음을 상소했으나 세종은 이를 뿌리친다.

"다른 곳에서 복지(福地)를 얻는 것이 선영 곁에 묻히는 것만 하겠는가. 화복(禍福)의 설은 근심할 것이 아니다. 나도 나중에 마땅히 같이 장사하되 무덤은 같이하고 석실은 다르게 만드는 것이 좋겠다."

세종의 명으로 소헌왕후는 이곳에 안장됐고 1450년 세종이 승하하자 조선 최초의 합장릉을 만들게 됐다. 풍수 신봉가였던 세종이지만 흉당이라는 대신의 반대를 무릅쓰고 부모 곁에 잠들고 싶어 했다.

양녕대군을 세자에서 폐하고 1418년 6월 17일 셋째 아들이었던 충녕대군을 세자로 책봉했던 태종은 그 해 8월 8일 21세의 세종에게 왕위를 전위한다. 세종이라는 위대한 성군이 탄생한 배경은 충녕대군 세자 책봉과 세종에게 미리 전위한 후 뒤에서 4년 간 왕권의 안정을 돌봤던 아버지 태종의 결단이었다.

1450년(세종32년) 2월 17일 세종은 54세로 승하한다. 6월 6일 발인하여 문종은 한 부서에 두 사람만 도성에 머물게 하고 문무백관을 거느리고 장지로 따라간다. 국장행렬이 흥인문 밖에서 하직을 하는데 곡성이 진동하고 혹은 기절해 쓰러지는 사람도 있었다고 기록은 전한다.

맏아들 요절에, 대모산에서 여주로 천장

이후 단종이 쫓겨나고 세조가 즉위하면서 조선왕실은 첫째 아들이 일찍 죽는다는 흉흉한 소문에 휩쓸린다. 문종이 일찍 죽고 세조의 맏아들 의경세자가 요절했으며 문종의 맏아들이었던 단종도 죽음을 당한다.

| | | ▲ 성역화 사업으로 복원된 수복방 앞의 수려한 노송이 연륜을 자랑한다. 수복방 지붕 중간 에 뻗은 가지가 둥근 고리 모양으로 한 바퀴 돌아간다. | | | ⓒ 한성희 | | 잘되면 내 탓이고 잘못되면 조상 탓이라는 속담처럼 왕실 맏아들 수난시대가 계속되자 세조는 세종을 천장하고 싶어 했다. 영릉 천장론이 고개를 들었으나 서거정의 반대로 무산된다. 그 후 예종이 1468년 즉위하자마자 천장하라는 세조의 유명을 받들어 신릉 터를 물색하게 했고 이곳 여주의 북성산 아래 자리를 결정했다.

세조대에 대제학까지 지낸 이계전의 묘가 있는 곳이었지만 왕릉으로 결정되면 이장 당할 도리밖에 없었다. 왕릉으로 결정되면 그 넓이가 몇 만 평이든 몇 십만 평이든 상관하지 않고 주변의 사신사(四神砂·좌청룡, 우백호, 남주작, 북현무) 안에 있는 무덤은 모조리 쫓겨나야 했고 전답도 몰수당한다.

사신사 안에 있던 죄로 우의정을 지냈던 이인손의 묘도 예외는 아니었다. 예종은 졸지에 선친의 묘를 빼앗기고 아버지를 이장하게 된 이인손의 아들 이극배를 정2품으로 올려주고 위로했다. 영릉은 왕릉은 도성 100리 안에 있어야 한다는 원칙에서 벗어나 100리 보다 훨씬 멀었지만 물길로 가면 하루거리라는 논리로 합리화했다.

새로 천장한 영릉은 세조의 유명에 따라 석곽 대신 회곽을 썼고 병풍석을 생략했다. 1469년 1월 27일 구릉의 지석, 도서, 와명기, 잡상, 석물 등은 으슥한 곳에 묻게 하고 복완(의류와 완구) 목명기는 불태웠다. 이때 묻은 석물은 세종대왕기념사업회에서 발굴해 청량리 세종대왕기념관에 전시돼 있다. 안평대군이 글씨를 썼던 신도비도 같이 발굴돼 현재 옥외 전시 중이다.

세종의 천장에는 부역군 5000명과 공장(工匠) 150명이 동원됐으며 쌀 1323석 5두(斗) 소금 41석 3두가 들어갔다. 수의조차 썩지 않은 채 물구덩이에 있던 세종과 소헌왕후는 3월 16일 지금의 여주 영릉으로 천릉해 영면하게 된다.

왕릉에 황제릉 참도가 웬 일?

영릉이 말끔하게 정비되고 정문 역할을 하는 훈민문(訓民門), 세종대왕동상, 세종전, 해시계 앙부일구와 수표, 측우기 등을 전시한 야외 전시관 등이 들어선 것은 박정희 대통령의 지시로 영릉 정화 사업을 조성한 1977년이다.

성역화 사업의 내막은, 당시 박정희 대통령이 제일 존경하는 인물 이순신 장군의 현충사를 성역화하면서 무(武)만 성역화 사업 하기는 좀 그렇다는 이유로 문(文)의 대표적인 인물로 세종대왕을 선정하고 같이 성역화 사업을 벌인 것이다. 군인 출신 대통령이 현충사만 성역화 하면 무관만 선정한 꼴이 되니 껄끄럽다고 문무 구색 맞추기에 세종대왕이 낙점 됐다.

덕분에 군사정권의 희생자로 툭하면 능역을 빼앗기던 조선왕릉 중 유일하게 혜택(?)을 받아 지금의 넓은 자리를 유지하게 됐다. 서울 어린이대공원을 만들면서 그 자리에 있던 한양골프장을 이전시키면서 대토로 내준 것이 서삼릉역이다. 박정희 대통령이 뉴질랜드를 방문한 뒤 한양골프장에서 골프를 치다가 바라보는 서삼릉 구릉지가 낙농업에 적당하다고 목장을 만들라 하자 대통령 말 한 마디에 농협과 축협으로 땅이 넘어갔다. 서삼릉이 땅을 빼앗기고 젖소가 뛰노는 왕릉이 된 것도 이 덕분이다.

| | | ▲ 성역화 사업으로 새로 만든 홍살문과 황제릉 참도로 둔갑한 3도 참도. 오른쪽 망료위 표지판도 '배위'라 오기돼 있다. | | | ⓒ 한성희 | | 영릉 성역화 사업에 참도와 홍살문이 새로 세워졌는데 엉뚱하게도 왕의 참도인 2도가 아닌 황제의 참도인 3도가 놓여졌다. 세종대왕이 민족의 성군이고 추앙 받는 위대한 왕이라는 점에 이의를 제기할 사람은 없지만 영릉 성역화는 도가 지나쳐서 돌연 황제로 추숭하는 일까지 벌어진 것이다. 황제릉 참도를 만든 이유를 들어보면 세종대왕을 높이고 2도보다 멋있게 보이라고 그랬다는 어처구니없는 사적지 성역화였다.

| | | ▲ 조선왕릉 본래 참도는 이렇게 2도이며 박석을 자연 그대로 이어 맞춰 깔아놓는다. (사진은 성종의 선릉 참도) | | | ⓒ 한성희 | | 왕릉의 참도는 왕이 제사를 지내기 위해 걸어가는 어도(御道)와 신왕(神王)이 가는 신도(神道) 두 개인 2도가 기본으로 홍살문 앞에서 시작한다. 황제릉은 신도가 가운데 있고 어도가 양옆에 있어 새로 등극한 황제나 황태자가 걷는 어도 외엔 왼쪽에 조공을 받는 왕들이 걷는 어도가 하나 더 붙어 3도가 된다.

세종대왕은 갑자기 기록에도 없는 황제로 추숭된 채 현재까지 그 잘못된 참도를 고치지 않고 있다. 이 모습을 보자니 조선왕릉의 전문가의 조언이나 고증절차도 없이 멋대로 고친 무지함에 한숨이 나온다.

| | | ▲ 비스듬한 각도로 꺾인 황제릉 참도가 정자각으로 이어진다. | | | ⓒ 한성희 | |

왕 복식에 황제 신발 신은 꼴

새로 세운 홍살문도 정자각까지 참도가 비스듬히 놓여 있어 제 자리가 아닌 것으로 보인다. 참도가 꺾인 왕릉은 더러 있지만 거의 다 90도 각도로 꺾여 있다. 이처럼 비스듬한 각도로 참도가 놓인 것은 처음 본다.

영릉 천장을 하면서 기록한 의궤록을 보면 정확한 위치나 모양이 나와 있을 텐데 잘못 놓인 것을 알면서도 지금까지 논의만 하고 고치지 않는 문화재청의 속셈이 뭔지 알 수 없는 일이다. 의궤 기록이 없다면 전문가의 고증절차를 거쳐 다시 바로잡아야 한다.

정자각이나 능상은 왕릉 형식인데 참도는 황제릉 형식이라? 왕의 복식을 하고 황제의 신발만 신은 우스운 꼴이다. 군사정권 시대의 무지함이 다 그렇지 뭐, 하는 생각이 들다가도 정자각마저 계단 하나가 더 붙은 엉터리 성역화 결과를 보자니 현재까지 조선왕릉이 사학계에서 푸대접받는 위치가 드러난 듯해서 씁쓸하다.

| | | ▲ 황제릉 참도를 놓는 바람에 신계(가운데)와 동계(오른쪽) 두 개의 계단이 놓여야 할 정자각에 계단(왼쪽) 하나가 더 만들어졌다. | | | ⓒ 한성희 | | 조선왕릉 중 대표적인 왕릉인 영릉은 1년 내내 수많은 시민들이 찾는 곳이다. 문자를 창제한 세계 유일한 왕이며 유교정치의 기틀을 닦았고 깊은 학문적 성취, 중국문화에 동화되지 않은 주체성과 독창성과 더불어 정치, 농사, 음악, 과학, 국방에 이르기까지 세종의 위대한 발자취는 역사에 길이 남을 것이다.

그러나 세종대왕의 위대함을 아무리 역설해도 모자란다 할지라도 역사를 호도 하거나 없는 사실을 만들어서는 안 된다. 그것이 진정한 역사를 알고 배우는 올바른 자세다. 더구나 이곳에 세종의 업적을 보고 배우려 수많은 어린이들이 찾아오는데 돌연 세종대왕이 황제로 등극했는지 헷갈리게 만드는 참도는 하루빨리 바로 잡기를 바란다.

말 나온 김에 두어 가지 더 지적해야겠다. 입구에 새로 조성한 방지원도(方池圓島)는 사각 연못의 모양은 갖췄지만 가운데 둥근 섬인 원도가 없이 덩그러니 잉어가 놀고 있는 연못만 있어 이 역시 부실한 복원이다. 홍살문 옆의 망료위도 배위(拜位)라고 잘못된 표지판을 세워 놓고 있다.

영릉은 능상까지 개방해서 관람객들의 참배 발길이 끊이지 않는다. 능상 뒤에 올라서서 앞을 보면 탁 트인 산세와 전경이 "과연 명당이구나!" 탄성이 저절로 나온다. 물이 든 수렴인 줄 알면서도 스스로 물구덩이로 들어갔던 세종이 천하제일의 이런 명당으로 옮겨온 것은 명당의 임자는 따로 있다는 말을 실감케 한다.

빛나는 성군 세종은 현대 경영자들도 가장 배우고 싶은 지식 창조 경영자이며 신분보다 능력 위주로 인재를 등용한 인재 경영전략이라 하니 시대를 뛰어넘어서도 살아있는 위대한 국가 경영자에 저절로 고개가 숙여진다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: