|

| | | ▲ 헝가리에 가기 전까지 헝가리 와인이 유명하다는 사실을 전혀 몰랐다. | | | ⓒ 헝가리 관광청 | | 헝가리에 도착한 첫날, 저녁 식사를 끝내고 리아가 자기가 제일 좋아하는 곳을 보여주고 싶다며 나를 어디론가 이끌었다.

저녁 노을이 질 무렵 산길을 따라 얼마를 올랐을까? 비탈진 산턱으로 커다란 포도밭이 나타났다. 그리고 포도밭 한쪽으로 작은 집처럼 생긴 건물이 하나 있었는데, 그곳은 바로 리아네 와인 저장소(wine cellar)였다.

'이런 경험 처음이야'

|  | | | ▲ 헝가리에는 와인 창고에 아예 간단한 와인바를 만들어 놓은 곳들이 있다. | | | ⓒ 헝가리 관광청 | 겉으로 보기엔 전혀 특별할 것이 없었지만 문을 열고 들어 선 순간부터 신기한 장면들이 펼쳐졌다. 리아는 비커처럼 생긴 유리병과 깔때기처럼 생긴 긴 유리관을 들고 나를 안쪽으로 이끌었다.

얼마 들어가니 바로 지하로 들어가는 계단이 나왔다. 몇 계단 내려가니 TV에서나 봤던 커다란 와인 오크통들이 줄지어 놓여 있는 게 아닌가? 그리 깊지도 않은데 한여름 바깥 날씨와는 달리 서늘한 기운이 느껴졌다.

리아는 능숙한 솜씨로 오크통들을 두드려 보더니 "이게 좋겠군"이라며 한 오크통을 지목하더니 망치로 살살 두드리며 오크통의 뚜껑을 열고 구멍에 긴 유리관을 꽂았다.

내가 오랫동안 궁금해 왔던 의문이 풀리는 순간이었다. 수도꼭지처럼 틀었다 잠궜다 하는 장치도 없는 커다란 와인통에서 도대체 어떻게 와인을 꺼내는 건지 늘 궁금했다. 그 큰 통을 들고 따를 수도 없고, 통을 부술 수도 없을 텐데 도대체 와인을 어떻게 꺼내는 걸까?

리아는 숙련된 조교의 솜씨로 내 궁금증을 풀어줬다.

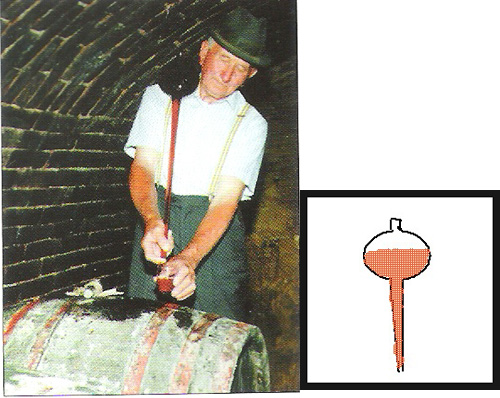

| | | ▲ 리아도 바로 이렇게 생긴 유리관을 이용해 와인을 오크통에서 꺼냈다(왼쪽 사진). 못 그리는 그림이지만 유리관 모양을 자세히 설명하기 위해 그려봤다. 이래쪽 긴 부분을 통에 넣고 위쪽을 입에 물고 '쭉' 빨아들이면 와인이 올라온다(오른쪽 그림). | | | ⓒ 헝가리 관광청 | | 깔때기처럼 생긴 긴 유리관을 오크통 구멍에 꽂은 리아는 위쪽을 입에 물고는 있는 힘껏 '쭉' 빨아 들였다. 그러자 투명하게 비어 있던 유리관으로 붉디 붉은 와인이 차츰 차츰 올라오는 게 아닌가?

유리관의 불룩한 부분에 어느 정도 와인이 차오르자 리아는 유리관 아래쪽을 손가락을 막은 채 갖고 나와 손가락으로 적절히 조절하며 나의 잔에 약간, 자기 잔에 약간을 따른 채 나머지는 유리병에 따러뒀다.

'세상에 이렇게 신기할 데가…'

이런 신기한 장면을 앞에 두고 어찌 직접 시도해 보지 않을 수 있으랴. 리아에게 "나도 한 번 해 보겠다"며 부탁한 뒤 드디어 유리관을 입에 물었다.

옆에 서 있던 리아는 "생각보다 쉽지 않을 걸"이라며 미소를 짓는다. '이까짓 것 뭐가 어려워? 나도 할 수 있어'라는 생각으로 숨을 쭉 들여 마셨는데, 와인이 밑에 쯤 올라오다 마는 게 아닌가?

'어, 내가 너무 힘을 안 썼나'라고 생각하며, 다시 한 번 있는 힘껏 쭉 들여 마셨는데도 생각처럼 쉽게 와인이 올라오진 않았다. '이게 생각만큼 쉬운 게 아니구나'고 느끼며 리아의 솜씨에 박수를 보냈다.

분위기에 취해, 와인에 취해

우리는 갓 꺼내 온 '싱싱한' 와인을 들고 와인 창고 앞 벤치에 앉았다. 한여름 밤인데도 그곳에는 선선한 바람이 불었다. 분위기 때문이었을까, 오크통에서 직접 와인을 꺼내 온 신기한 경험 때문이었을까, 입 안에 퍼지는 와인향이 그렇게 좋을 수가 없었다.

선선한 바람을 맞으며, 밤하늘에 총총히 뜬 별들을 바라보며 좋은 친구와 좋은 와인을 기울이며 얘기를 나누다 보니 시간이 어디로 흘러가는지 전혀 느낄 수가 없었다. 그렇게 헝가리에서 나의 첫 날 밤은 와인에 취해, 분위기에 취해 흘러갔다.

와인의 여왕이요, 여왕들의 와인이라

첫 날 밤부터 헝가리 와인에, 아니 리아네 집 와인 창고에 푹 빠져 버린 난 틈만 나면 리아와 함께 와인 창고로 올라갔다. 올라갈 때마다 새로운 와인 맛을 보며 와인에 대해 조금씩 배워가기 시작했다.

"사실, 난 헝가리에서도 와인을 만드는지 몰랐어."

사실 그랬다. 헝가리에 오기 전까지 단 한 번도 헝가리와 와인을 연결 시켜 본 적이 없었다.

|  | | | ▲ 프랑스 루이 14세가 '와인의 왕이요, 왕들의 와인'이라고 격찬했다는 달콤한 토카이 와인. | | | ⓒ 헝가리 관광청 | 이 말을 들은 리아는 "그랬구나. 헝가리 기후와 토양이 좋아 포도 맛이 좋고 그래서 와인도 유명해. 북부, 중부, 남부 각 지역마다 와인으로 유명한 지역들이 있고, 각 지역마다 특색 있는 와인들을 생산해 내고 있지. 유럽에서는 헝가리 와인도 꽤 알아 주는데… 그리고 '토카이(Tokaji)' 와인은 세계적으로 유명한데…"라고 말했다.

"토카이? 들어 본 것 같기도 하고……"

정말 그랬다. '토카이'라는 이름을 들어 본 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고.

이 말에 리아는 다시 "프랑스 루이 14세가 토카이 와인을 마시고는 '와인의 왕이요, 왕들의 와인(The king of wines, the wine of kings)'이라고 격찬했다는 얘기가 있을 정도로 세계적으로 유명한 와인이야"라고 설명해 줬다.

"멋진 말이다. '와인의 왕이요, 왕들의 와인'이라… 그럼 난 너희 집 와인을 여자인 우리들이 이렇게 즐기고 있으니 '와인의 여왕이요, 여왕들의 와인'이라고 불러야겠다. 어때, 괜찮지?"라며 리아와 함께 웃었던 기억이 난다.

오호라, 여기가 헝가리 무릉도원이구만

리아와 내가 참새가 방앗간 드나들 듯 뻔질나게 와인 창고를 찾아간 것은 단지 와인 때문만은 아니었다.

마을이 워낙 자그마해서 조용하긴 했지만, 포도밭과 와인 창고가 있는 그곳에 올라가면 그야말로 바람 소리, 풀벌레 소리 외에는 아무 소리도 들리지 않을 정도로 조용해서 둘이서 소곤소곤 얘기를 나누고 또 잠시 동안 명상에 빠져들기에도 제격이었다.

그렇게 얘기하고 놀다가 배가 고파지면 밭에 있는 과일들을 따다 먹고 와인 창고 천장에 매달려 있는 소시지도 잘라다 먹고, 그러다 목이 마르면 와인도 꺼내다 먹고… 그야말로 지상낙원이요, 무릉도원이었다.

어느 날 하루는 벤치에 앉아 리아와 두런두런 얘기를 나누는데, 리아가 갑자기 "아, 과일이랑 소시지 말고 좋은 와인 안주가 하나 더 있는데, 아직 시기가 안 돼 못 먹겠다"고 했다.

어리둥절해 하는 내 표정을 읽었는지 리아가 냉큼 와인 창고 앞에 있는 커다란 나무를 손으로 가리킨다. "이게 무슨 나무인데?"라고 묻자 리아는 오히려 "뭔지 모르겠어?"라고 되물었다. 초록빛의 열매가 마치 아직 한참 더 커야할 설익은 과일 같기도 한데, 도무지 무슨 과일인지 모르겠다고 하자, 리아는 과일이 아니라 호두라고 했다.

'정말 영락없이 과일 열매처럼 생긴 이것이 호두라고?' 시간이 좀 더 지나면서 익게 되면 겉껍질이 벗겨지고 우리가 흔히 아는 모습의 호두가 나온다고 했다. 그저 신기할 따름이었다.

| | | ▲ 와인에 과일과 소시지에 호두까지... 리아네 집 와인 창고 앞에서 먹던 안주 그대로다. | | | ⓒ 헝가리 관광청 | | 와인 창고 주변으로 과일과 소시지, 호두 등을 갖춰 놓고 언제든지 기분 내킬 때면 올라와서 편히 쉬다 갈 수 있는 이 꿈 같은 공간은 오랫동안 농민으로 살아오시고 또 헝가리 와인을 사랑하시는 리아네 아버지의 작품이었다.

산비탈에 자리한 싱그러운 포도밭, 그 한 쪽에 자리한 소박한 와인 창고, 그리고 그 앞에 서있는 아름드리 호두나무 한 그루와 누구나 편히 쉬어갈 수 있는 벤치가 있던 그 풍경이 눈에 선하다.

덧붙이는 글 | '사진보다는 현재 경험에 충실하자'는 나의 원칙에 후회해 본 적이 없으나, '여행야화'를 연재하는 요즈음은 가끔 후회를 해봅니다. 제가 갖고 있는 사진이 부족해 다른 사진으로 대체하다 보면 '사진을 좀 많이 찍어둘 걸'이라는 후회가 듭니다. 하지만 그로 인해 몇 배 더 신경 써서 사진을 올리고 있으니 부족하더라도 이해해 주시길...

|

|