|

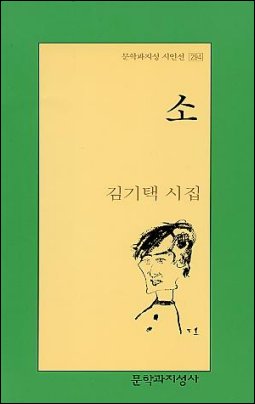

|  | | | ▲ 시인 김기택 네 번째 시집 <소> | | | ⓒ 문학과지성사 | "소의 커다란 눈은 무언가 말하고 있는 듯한데

나에겐 알아들을 수 있는 귀가 없다.

소가 가진 말은 다 눈에 들어 있는 것 같다.

말은 눈물처럼 떨어질 듯 그렁그렁 달려 있는데

몸 밖으로 나오는 길은 어디에도 없다.

마음이 한 웅큼씩 뽑혀나오도록 울어보지만

말은 눈 속에서 꿈쩍도 하지 않는다.

수천만 년 말을 가두어 두고

그저 끔벅거리고만 있는

오, 저렇게도 순하고 동그란 감옥이여.

어찌해볼 도리가 없어서

소는 여러 번 씹었던 풀줄기를 배에서 꺼내어

다시 씹어 짓이기고 삼켰다간 또 꺼내어 짓이긴다."

- 17쪽, '소' 모두

그의 시는 봄비를 닮았다. 봄비가 마른 대지를 촉촉이 적셔 새로운 생명을 싹 틔우듯이 그의 눈길이 닿았다 하면 생명이 있는 것이든 없는 것이든 모두 허물을 벗고 지적 감각을 지닌 사람으로 다시 태어난다. 소가죽 구두든, 타이어든, 소나무든, 풀벌레든, 동물이든 다 그렇다.

그는 물신최상주의가 낳은 어마어마한 폭력과의 전쟁을 거창하게 선언하지도 않는다. 그렇다고 적당히 타협하며 고개를 굽신거린다는 말은 더 더욱 아니다. 그는 소처럼 "말을 가두어 두고/ 그저 끔벅거리고" 있다. "어찌해볼 도리가 없어서" 소처럼 "여러 번 씹었던 풀줄기를 배에서 꺼내" 되새김질한다.

시인 김기택. 그는 "몸은 누대로 전해오는 무수한 병과 상처의 산물"이며, "몸에 새겨진 기억은 너무 깊어서 몸과 분리되지 않는다"고 말한다. 여기서 시인이 말하는 몸은 비단 사람의 몸만 말하는 것이 아니다. 지구촌에 존재하는 삼라만상이 가진 모든 몸이 곧 사람의 몸이다. 심지어 아스팔트에 주욱 그려진 흰 스프레이까지도 문명의 이기에 짓눌리는 사람의 몸으로 다시 태어난다.

"저녁에 집에 돌아와 늘 하던 대로 씻고 먹고 잠시 쉬는데, 내 몸이 가늘게 떨고 있다. 나는 아무렇지도 않은 것 같은데 내 몸은 나 몰래 떨고 있다. 늦도록 그치지 않는다. 그동안 눈치 채지는 못하고 있었는데, 내 몸은 오랫동안 이 짓을 해왔던 것 같다." - '시인의 말' 몇 토막

얼마 전, 20년 동안 몸담았던 직장(대기업 마케팅 부장)을 그만둔 김기택(48) 시인이 네 번째 시집 <소>(문학과지성사)를 펴냈다. 이번 시집은 물질문명의 이기가 제멋대로 휘두르는 엄청난 폭력 앞에 속수무책으로 당하는 사람과 대자연에 대한 슬픈 눈빛으로 가득하다.

'소가죽 구두' '자전거 타는 사람' '타이어' '얼룩' '계란 프라이' '소나무' '소' '혀' '직선과 원' '맑은 공기에는 조금씩 비린내가 난다' '유리창의 송충이' '수화' '벽' '타조' '흰 스프레이' '티셔츠 입은 여자' '어린 시절이 기억나지 않는다' '명태' '어떻게 기억해냈을까' 등 57편이 그것.

시인 김기택은 '시인의 말'에 자신의 몸이 자신도 모르게 자꾸만 떨고 있으며 "내 몸은 오랫동안 이 짓을 해왔던 것 같다"고 적는다. 왜 그럴까? 이는 힘겨운 "삶을 견뎌내기 위해 몸은 병과 상처가 필요"했던 것이며, "몸 그 자체로 또는 심리적으로 일상의 폭력에 노출"되어 있었기 때문이다.

"솔잎도 처음에는 널따란 잎이었을 터.

뾰쪽해지고 단단해져버린 지금의 모양은

잎을 여러 갈래로 가늘게 찢은 추위가 지나갔던 자국.

파충류의 냉혈이 흘러갔던 핏줄 자국.

추위에 빳빳하게 발기되었던 솔잎들

아무리 더워져도 늘어지는 법 없다.

혀처럼 길게 늘어진 넓적한 여름 바람이

무수히 솔잎에 찔리고 긁혀 짙푸르러지고 서늘해진다.

지금도 쩍쩍 갈라 터지는 껍질의 비늘을 움직이며

구불텅구불텅 허공으로 올라가고 있는 늙은 소나무.

그 아래 어둡고 찬 땅 속에서

우글우글 뒤엉켜 기어가고 있는 수많은 뿌리들.

갈라 터진 두꺼운 껍질 사이로는

투명하고 차가운 피, 송진이 흘러나와 있다.

골 깊은 갈비뼈가 다 드러나도록 고행하는 고승의

몸 안에서 굳어져버린 정액처럼 단단하다."

- 16쪽, '소나무' 모두

시인은 "여름 바람이/ 무수히 솔잎에 찔리고 긁혀 짙푸르러지고 서늘"해지는 것처럼, 어떤 폭력은 자신의 의지와 아무런 상관없이 자신의 내부에서 스스로 생겨난다고 말한다. 이어 "잎을 여러 갈래로 가늘게 찢은 추위"와 "파충류의 냉혈이 흘러갔던 핏줄 자국"처럼 바깥에서 몸으로 들어오기도 한다고 되짚는다.

| | | 시인 김기택은 누구인가? | | | 삼라만상에게 사람의 지적능력을 심는 시인 | | | |

| | | ▲ 시인 김기택 | | ⓒ창비 |  | "너무 건조해서 불면 먼지가 날 것 같은 머리와 가슴, 도저히 시가 나올 것 같지 않은 그곳에서 그래도 시가 나오는 이유는 끊임없이 몸을 물고 늘어지며 뒤척이는 마음이 있기 때문. 지루하고 답답한 삶의 압력이 강제로 상상력을 분출하기 때문."-'시인의 말' 몇 토막

시인 김기택은 1957년 경기도 안양에서 태어나 1989년 <한국일보> 신춘문예에 시 '꼽추'가 당선되면서 작품활동을 시작했다.

시집으로 <태아의 잠>(1992) <바늘구멍 속의 폭풍>(1994) <사무원>(1999)이 있다.

'김수영문학상'(1995), '현대문학상'(2001), '이수문학상'(2004) '미당문학상'(2004) 받음.

/ 이종찬 기자 | | | | |

그때 몸은 먹이를 소화시키는 오래된 본능 때문에 "빳빳하게 발기"되기도 하고, "쩍쩍 갈라 터지는 껍질의 비늘을 움직"이기도 한다. 몸은 몸으로 들어오는 그 어떤 것들도 받아들여 제 몸으로 바꾸려 하며, "어둡고 찬 땅 속에서 우글우글 뒤엉켜 기어가고 있는 수많은 뿌리들"은 곧 그 어떤 "폭력이 몸이 되려고 뜨거워지고 떨리는 과정"(시인의 말)이다.

김기택은 폭력과 병은 같은 것이라고 여긴다. 몸으로 들어온 그 어떤 폭력이 몸이 되는 과정을 거치게 되면 마침내 "폭력도 아니고 병도 아닌, 그냥 몸이 된다"(시인의 말)는 것이다. 하지만 그 자리에는 "투명하고 차가운 피, 송진"처럼 깊은 상처가 남는다. 그 상처는 곧 "몸 안에서 굳어져버린 정액처럼 단단"한 폭력에 대한 기억이다.

"새로 난 산길을 따라 나무들이 베어져 있다.

이제 겨우 소녀의 종아리 굵기만큼 자란 나무들이다.

근육과 핏줄이 잘려나간 동그란 단면마다 잔잔한 파문이 일고 있다.

껍질이 벗겨진 나무들이 차곡차곡 한쪽에 쌓여 있다.

강제로 벗겨진 하반신처럼 유난히 희어서 부끄러운 살색이다."

- 28쪽, '어린 나무들' 모두

시인은 새롭게 뚫린 산길을 따라 걷다가 길모퉁이에 어린 나무들이 수없이 베어져 있는 모습을 바라본다. 아직 다 자라지 못한 나무들이 더없이 가엾게 여겨진다. 오직 사람 편리에 따라 무참하게 잘려진 어린 나무들이 마지막 숨을 가쁘게 고르며 사지를 바르르 떠는 것만 같다. 문득 껍질이 벗겨진 그 어린 나무들이 강제로 성추행을 당한 어린 소녀처럼 느껴진다.

부끄럽다. 나무든 사람이든 꼭 같은 생명을 가지고 있는데, 오로지 사람만이 그 생명을 오래도록 즐겁게 누려야 하는 것처럼 보인다. 사람이 살아가는 데 있어서 조금이라도 거추장스러운 게 있다면 그 생명은 생명이 아니다. 하지만 시인의 눈에는 사람들이 하찮게 여기는 어린 나무 하나도 사람과 꼭 같은 소중한 생명체로 다가선다.

시인은 대자연에 대한 속내 깊은 관찰을 통해 사람이 저지르는 문명의 이기를 샅샅이 파헤친다. "아무리 힘차게 꾸물거리며 기어도/ 벽 창문 벽 창문 벽 창문"(유리창의 송충이)뿐이라거나, "햇볕을 받으면 수만 년 묵은 빛깔이 우러나와/ 쳐다볼수록 눈이 따뜻해"(황토색)지는 것도, 사람과 삼라만상이 더불어 살아가는 한몸이라는 화두에서 비롯된 것이다.

"모두가 입을 벌리고 있다

모두가 머리보다 크게 입을 벌리고 있다

벌어진 입으로 쉬지 않고 공기가 들어가지만

명태들은 공기를 마시지 않고 입만 벌리고 있다

모두가 악쓰고 있는 것 같은데 다만 입만 벌리고 있다

그물에 걸려 한 모금이라도 더 마시려고 입을 벌렸을 때

공기는 오히려 밧줄처럼 명태의 목을 졸랐을 것이다

헐떡거리는 목구멍을 틀어막았을 것이다

숨구멍 막는 공기를 마시려고 입은 더욱 벌어지고

입이 벌어질수록 공기는 더 세게 목구멍을 막았을 것이다

- 86쪽, '명태' 몇 토막

시인의 눈에 비친 명태는 "간신히 물고기의 모습은 하고 있지만/ 물고기보다는 막대기에 더 가까운 몸"이다. 그 명태들은 마치 숨을 쉬기 위해, 먹고 살기 위해 "모두가 입을 벌리고 있"는 것처럼 보인다. 마치 이 힘겨운 세상을 살아가는 사람들이 먹고 살기 위해 저마다 입을 크게 벌린 채 악을 쓰는 것만 같다.

그 입들을 다물게 하기 위해서는 "입을 부숴버리거나/ 아예 머리를 통째로 뽑아내지 않으면 안 된다". 하지만 명태들은 "필사적으로 벌렸다가 끝내 다물지 못한 입을/ 다시는 다물 생각이 없는 것 같다". 아니, "끝끝내 다물지 않기 위해/ 입들은 시멘트처럼 단단하고 단호하게 굳어져" 있다.

그렇다. 어쩌면 지금 물질문명을 한껏 누리며 살아가는 사람들의 신세가 저 명태와 같은 모습을 띠고 있는 것인지도 모른다. 대자연은 사람들에게 무한한 몸을 내주지만 사람들은 결코 그에 만족하지 못한다. 스스로 만든 문명의 이기 때문에 날이 갈수록 말라가는 명태처럼 입이 더욱 크게 벌어지는 것인지도 모른다는 그 말이다.

"시인은 이번 시집에서 식물성의 더 완강한 고요의 세계에 천착한다. 오랜 시간의 지층과 유구한 생명의 본능이 잠재되어 있는 '거대한 침묵'의 내면을 통찰한다. 정밀한 관찰에 더해지는 상상의 활력이 침묵 가운데 들끓는 생명의 기운을 들추어낸다." -이혜원(문학평론가) '해설' 몇 토막

<소>는 사람들이 만든 문명의 이기에 짓눌리고 신음하는 삼라만상을 사람의 몸으로 다시 태어나게 한다. 시인은 언뜻 하찮아 보이는 풀벌레들에게도 사람의 눈과 귀와 코와 입과 손발과 지적 능력을 심는다. "사과 속에 핏줄처럼 뻗어 있는 하늘과 물과 바람을"(어떻게 기억해 냈을까) 찾아내는 것처럼.

|

|