어스름 짙은 퇴근길. 일상에서 마주치던 여의도의 빌딩 숲이 마치 성벽 같아 보인다. 걸음을 멈춰서서, 보기에 가장 높은 빌딩이 몇 층인지 세어본다. 건설현장 노동자가 추락 사망한 사건을 단신 뉴스로 본 날. '일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔…'

숫자를 더하다가 같은 모양의 반복, 흐릿해진 초점에 이내 단념한다. 여간해선 한 번에 다 세기 어려운 초거대 빌딩. 쓸데없는 생각을 한다.

'인간은 어떻게 이런 건물을 세울 수 있게 됐지?'

문명의 이기(利器)니, 인공지능(AI)이니, 첨단기술이니 하는 말이 흔한 세상. 열심과 나태를 하루하루 적당히 조절하며 사는 작은 인간에겐 200m를 넘는 건물이 어떻게 지어졌는지 감이 오지 않는다. 인류의 '발전'에 투입된 인간과 노동을 상상한다.

현재의 안전 장비와 장치, 법과 규제가 생기기까지 인간과 노동이 맞닥뜨렸을 사건들을 생각한다. 낙상, 붕괴, 과로, 깔림, 감전, 화재, 중독… 그렇게 끝내 다다른 물음.

'얼마나 많이 다치고, 죽었나.'

순간 이 높은 건물이 층층이 쌓인 노동자들의 시체 더미처럼 느껴져 섬뜩했다. 발을 딛고 선 모든 자리 역시 어느 노동자의 무덤 위인지도 모른다.

현장에서 마주친 풍경

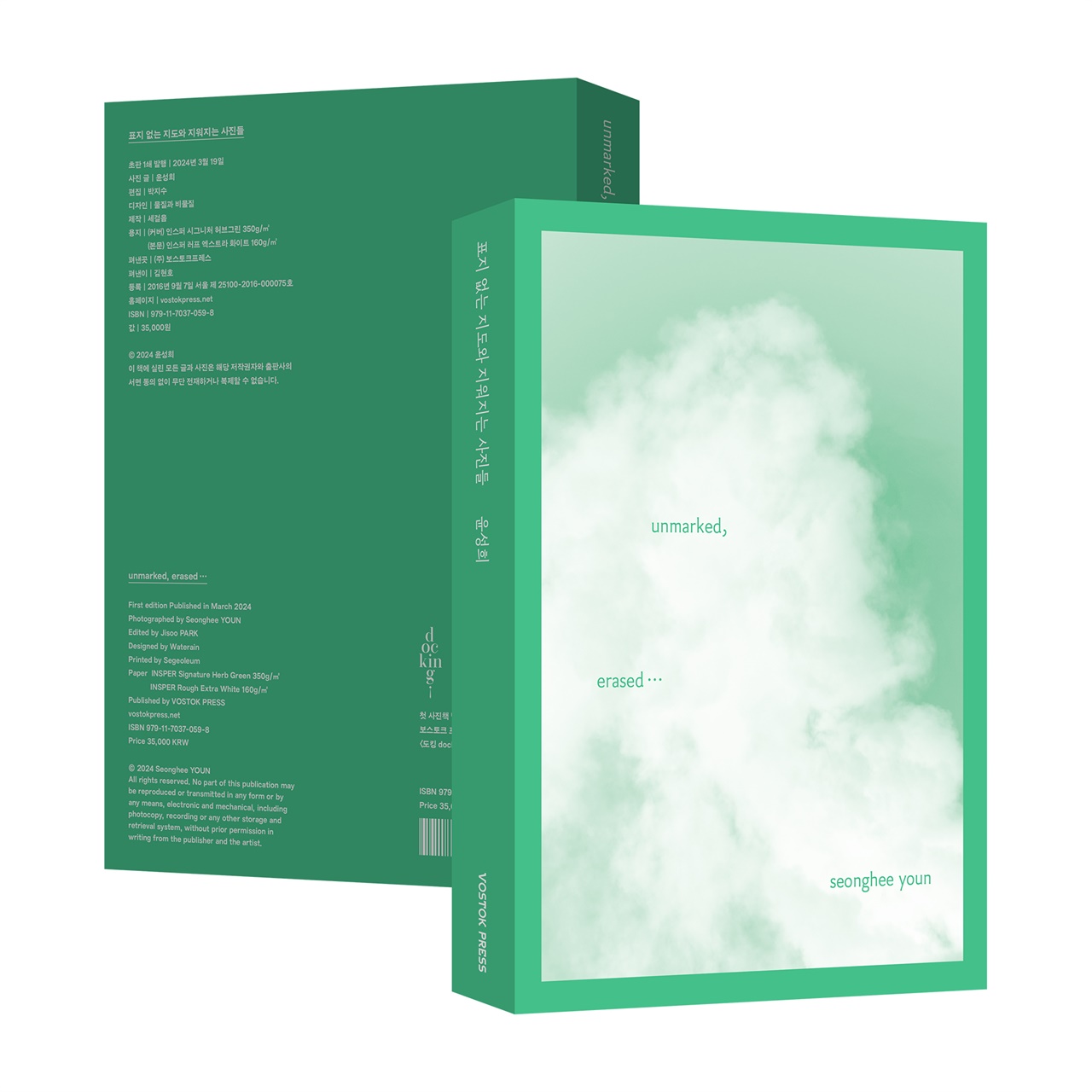

사진작가 윤성희의 사진집 <표지 없는 지도와 지워지는 사진들>을 접하고 지난 퇴근길이 떠올랐다. 이 책은 산재사고로 노동자가 죽은 사건이 벌어진 현장에 작가가 찾아가 담아낸 기록이다. 노동자 산재사망 현장을 찾아 담아낸 그의 모습이, 사라져버린 죽음을 다시 찾고 있는 듯했다.

큰사진보기

|

| ▲ 윤성희 사진집 표지 없는 지도와 지워지는 사진들 |

| ⓒ VOSTOK Press | 관련사진보기 |

그가 현장을 찾은 계기는 2020년 4월 경기도 이천시 한익스프레스 물류센터 화재 사고다. 그의 눈에, 시립체육관 분향소에 놓인 38명의 영정은 "서로 같은 것도 같고 다른 것도 같았다"고.

기시감은 2008년 이천시에서 발생한 '코리아2000 신축물류센터 화재사고' 때문인지 모른다. 당시 사고로 40명이 사망했다. "두 사건은 12년이라는 시차를 넘어 똑 닮아 있었다"고 저자는 쓴다.

'그 자리는 어떻게 되었을까?' 윤성희는 분향소에서 그리 멀지 않은 코리아2000 화재현장을 찾았다. 그리고 이렇게 기록한다.

"십여 년 전 그을음이 남은 가건물이 그대로 있었다. 꽃가지가 바람에 흐드러지는 봄이었다. 그곳만이 멈춰 있었다."

비단 이천 물류센터 화재 사고만이 아니다. 2022년 산업재해 피해 노동자는 13만384명. 이중 사망자는 2223명(질병 1349명, 사고 874명).

숫자들을 365(일)로 나누면, 하루 357명이 산재를 당하고 이중 6명은 죽은 셈이다. 윤성희는 "2013년부터 2022년까지, 10년 동안 산재사망 만인율(노동자 1만 명당 사망자 수)은 0.96~1.25%를 맴돌았다"며, "죽음의 비율은 바뀌지 않았"음을 지적한다.

큰사진보기

|

| ▲ 2022년 10월 20일, 서울 강남구 SPC 본사 앞에서 '파리바게뜨 노동자 힘내라 공동행동'이 SPC그룹의 계열사인 SPL평택 공장에서 끼임사고로 사망한 노동자의 추모 행사를 하고 있다. |

| ⓒ 이희훈 | 관련사진보기 |

익숙해졌기 때문일까. 이제 사회는 이런 죽음을 애써 기억하려 하지 않는다. 기록된 숫자에서, 사고 현장의 이미지가 되었다가 "그마저도 사라지면 남는 것은 그저 풍경"이 된다. 죽음의 인과도 서사도 사라진 풍경. 윤성희는 묻는다. 정말 다 없던 일이 된 것인지.

"죽음이 타인의 고통으로, 무감한 숫자로, 흔한 이미지로, 아무것도 되지 못할 풍경이 되었다 해도 끝내 아무도 웃지 못하면서 우리는 정말 안도할 수 있었던가. 살아남았나. 다 웃지도 울지도 못하고, 함께 기억하는 일도 잊는 일도 온전히 해보지 못한 우리의 자리는 무엇이 될까? 그것을 알 수 없어 남은 풍경을 보러 다녔다."

사라진 자리에서 소환한 누군가의 죽음

작가가 찾은 죽음의 장소는, 이런 표현이 어떨지는 모르지만 내겐 '따분하다'는 말이 어울려 보였다. 여느 사진집처럼 피사체에 초점을 맞추거나 배경과의 조화로움을 신경 쓴 사진이 아니라, 그저 우리가 고개를 돌리면 나올 법한 풍경에 가까웠다.

지하철 플랫폼, 녹슨 물류창고, 어느 해변, 공장에서 생산된 빵을 옮길 플라스틱 크레이트 더미들, 흰 연기를 내뿜는 공장, 골조가 훤히 들여다보이는 건설현장 등. 익숙해서 따분함까지 생기는 무미건조함. 굳이 신경 써서 떠올리지 않아도 될 어느 풍경 같기도 하다.

하지만 그 지하철 플랫폼은 기관사가 되고 싶었던 19세 김군이 홀로 스크린도어 수리 중 사망한 '구의역'이었고, 어느 해변은 2017년 생수공장에서 현장실습 중 사망한 17세 이민호군과 가족이 종종 찾던 제주 함덕해변이었다.

공장 옆 무심히 쌓여있는 플라스틱 크레이트에는 'SPC', ' DELIVERING HAPPINESS'(행복을 배달합니다)가 새겨져 있다. 홀로 일하던 노동자가 기계에 몸이 끼어 숨진 빵 공장이었다. 작가는 이곳이 그저 단순한 '풍경'이 아니라고 말하는 듯했다.

사진집의 편집도 그 메시지의 연장선 같았다. 사진집은 반으로 접은 여러 팸플릿을 한 묶음으로 모은 형태다. 가로 19㎝, 세로 26.1㎝의 사진집을 펼치면 하나의 사진이 좌우로 나뉘어 있다. 각 장은 애초에 반씩 접혀있어, 이를 각각 펼치면 가로 76㎝에 이른다. 작가의 메시지가 담겨있는 것 같다. 죽음의 흔적이 사라진 공간에 의미를 다시 새겨 넣으려는 그의 의지는 아니었을까.

누군가는 "그럼, 계속 온 세상을 장례식장처럼 만들어놓고 살아야 하는 거냐?" "산 사람은 살아야지"라고 말할지 모른다. 당연히 작가도 죽음을 붙잡고 온 사회가 우울해하며 살자는 건 아니다.

다만, 노동자의 죽음이 그저 발생하고 사라지기를 반복하는 일상이 아니라, 사회가 다 함께 슬퍼하고 기억하는 일을 온전히 해본 뒤, 일터를 더 안전하게 만들어가는 차를 차근차근 밟아나가는 실질적인 공동의 애도를 해가야 한다는 목소리가 아닐까 한다. 왜냐면 이곳은 여전히 노동자의 죽음에 무심하니까.

"힘든 것 위험한 것 다 가리면 일할 곳이 없대. 여기서 배워서 이직하면 된대"라고 무심히 말하고, 노동자의 사망에 "사실 아무것도 아닌데 걔만 조금만 신경 썼었으면 아무 일도 없는 것처럼 될 수 있었는데 이만큼 된 거잖아요"라고 막말을 하거나, 시신 수습이 미처 다 끝나기도 전에 공장을 다시 가동하는 사회.

그리하여 자식을 잃은 부모가 재판장에서 "내게는 아들이 가지 말라는 곳에 가서 하지 말라는 일을 해서 아들 잘못으로 죽었다는 말을 하지 않았나… 조금만 실수하면 죽을 수 있는 위험한 현장이었다. 그런 현장을 만들어 놓고 스스로 안전하게 조심해서 일하라는 것을 부당하다"라고 말해야 하는 사회. 이런 세상을 더는 이어갈 수 없어 작가는 '죽음을 살려내는', 얼핏 모순적이고 어려운 작업을 한 것인지도 모르겠다.

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 연녹 님은 한국노동안전보건연구소 회원입니다. 이 글은 한노보연 월간 일터 5월호에도 실렸습니다.